Eventi in Piazza

1288

La presa del Palazzo del Popolo

Nel 1288 il conte Ugolino della Gherardesca, capitano del popolo, ebbe la peggio contro la fazione ghibellina capeggiata dall’arcivescovo Ruggieri. Come attestano fonti di poco posteriori, la futura Piazza dei Cavalieri fu il teatro sia delle iniziali trattative, sia della successiva violenta contesa armata. L’episodio si sarebbe concluso con l’incarcerazione e la morte di Ugolino nella Torre della Fame, resi eterni dalle celebri rime dantesche.

Nella continua evoluzione storica degli usi e dei significati che le comunità attribuiscono ai luoghi pubblici, nella lunga stagione medievale Piazza dei Cavalieri (un’area urbana per la quale si utilizzava in età premoderna il toponimo ‘delle Sette Vie’) è stata anche un’arena di contesa armata tra le fazioni che animavano la vita politica del Comune. L’espressione ‘prendere la piazza’, che si ritrova in alcune fonti cronachistiche antiche, indicava, per via di metonimia, l’occupazione manu militari del centro amministrativo della città e dunque il suo controllo politico. Il caso forse più clamoroso riguarda lo scontro che precedette l’imprigionamento di Ugolino della Gherardesca e dei suoi familiari. La fonte più «linguacciuta», per usare la felice espressione di Mauro Ronzani, che descrive cioè con dovizia di particolari l’episodio, è costituita dai Fragmenta historiae pisanae. Scritta probabilmente alla fine del XIII secolo, questa cronaca anonima narra gli eventi di Pisa dal 1190 al 1293 (con una coda di diversa impostazione incentrata sul periodo 1327-1336). L’unico manoscritto a tramandarla è l’Additional 10027 della British Library, mentre una copia a stampa ci giunge dal meritorio lavoro dell’erudito Ludovico Antonio Muratori che pubblica il testo nella sua opera Rerum Italicarum Scriptores. Sebbene sia difficile ipotizzare fondatamente l’identità dell’autore o l’ambiente di produzione del testo, diversi dettagli narrativi (in particolare circa le responsabilità della morte dei prigionieri) inducono a ritenere un orientamento non marcatamente ostile a Ruggieri e al fronte Ghibellino.

Nell’ottobre 1284 Ugolino viene eletto podestà, incarico che di lì a pochi mesi gli sarebbe stato attribuito in via eccezionale per dieci anni. Ad affiancarlo nel suo compito il nipote Nino Visconti, che nel 1286 assume la carica di capitano del Popolo. Dopo una coabitazione burrascosa ai vertici del comune, i diarchi scambiano i propri ruoli: Ugolino assume la stessa carica, trasferendosi nel palazzo dell’omonima magistratura su Piazza delle Sette Vie, mentre Nino diventa podestà. Il 30 giugno 1288, mentre Ugolino si trova nel suo castello di Settimo, nel contado pisano, Nino viene allontanato dalla città (con probabile sostegno dello stesso Ugolino) da una cordata ghibellina guidata dall’arcivescovo Ruggieri, che si insedia nel Palazzo del Comune. Rientrato precipitosamente, il conte comincia una delicata trattativa sui futuri assetti del governo in San Sebastiano alle Fabbriche maggiori (nel sito sul quale sorge oggi la chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri) che si protrae fino al primo luglio. Riportano i Fragmenta: «lo dicto conte, e l’arcivescovo l’autro die di calende luglio la matina funno insieme in de la chiesa di Santo Bastiano, e non s’acordonno la matina, e doveanovi tornare di po’ nona». Durante una pausa dell’incontro filtra la notizia che Brigata, nipote di Ugolino, stava cercando di aprire le porte cittadine a Tieri Bientina, genero del conte, a capo di una compagnia di mille uomini armati. I maggiorenti della fazione avversa, temendo un tradimento, ingaggiano un’aspra contesa armata.

La narrazione dello scontro si apre con una nota sonora: le campane poste sui palazzi delle due più alte magistrature suonano a sostegno delle fazioni in lotta: quella «del Popolo» nell’omonimo palazzo per Ugolino, mentre quella del Palazzo del Comune (posto in Piazza Sant’Ambrogio, nell’area dell’attuale Piazzetta Lischi, già del Castelletto) per l’arcivescovo. Gli scontri a piedi e a cavallo si dispiegano nelle vie prospicienti la piazza: San Frediano, San Sebastiano (attualmente identificabile con Via Consoli del Mare) e «l’autre vie». Lo scontro fu cruento: registrò alcune vittime illustri (tra cui il nipote dell’arcivescovo Ruggieri) e durò all’incirca mezza giornata («da di po’ nona in fine a presso a di po’ vespero»: da mezzogiorno inoltrato al tramonto). Le forze ghibelline prevalsero infine su quelle del conte, che si vide costretto a ripiegare. Asserragliato con la famiglia all’interno del Palazzo del Popolo (o Palazzo degli Anziani, con particolare riferimento all’ala di destra – per chi guarda – dell’attuale Palazzo della Carovana), cominciò così l’ultima fase del conflitto. Gli uomini fedeli a Ruggieri (secondo la cronaca di Giovanni Villani, tutto il popolo pisano) assaltarono da ultimo l’edificio «con fuoco, e per battaglia», vincendo le ultime resistenze e imprigionando il conte «traditore» con i suoi familiari.

1292

Festa dell’Assunzione

Attestata nelle delibere comunali tra Duecento e Trecento, la Festa dell’Assunzione era preceduta alla vigilia da un corteo che prendeva probabilmente le mosse dalla futura Piazza dei Cavalieri, riccamente addobbata per l’occasione, e accompagnava gli Anziani e il capitano del Popolo (massime magistrature pisane) alla Cattedrale, dove venivano recati in dono ceri.

Una delle solennità più importanti della Pisa medievale è senz’altro quella legata al culto dell’Assunta. In essa si celebra, secondo un’antica tradizione cristiana, l’assunzione al Cielo della madre di Gesù Cristo, la Vergine Maria. Le fonti che riportano con dovizia di particolari i preparativi e poi il cerimoniale delle celebrazioni sono gli Annali pisani redatti dall’erudito seicentesco Paolo Tronci, nonché una serie di documenti ufficiali conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa e l’Archivio dell’Opera del Duomo. Lavoro meritorio della scuola storica italiana, Pietro Vigo, in un testo del 1882 poi rifuso in un volume più ampio pubblicato nel 1888, ricostruisce con acume e accuratezza questo importante frammento della vita comunale, in parte lavorando sulle fonti d’archivio, in parte recuperando la descrizione che Tronci fa della festa, ascrivendola all’anno 1292.

Come per la processione del Corpo di Cristo, anche per l’Assunta la formalizzazione da parte delle istituzioni pubbliche dello svolgimento delle due giornate di festa (la vigilia del 14 agosto e le celebrazioni vere e proprie del giorno successivo) era pervasiva. Difficile stabilire una data di inizio delle celebrazioni: è certo, tuttavia, che le delibere comunali proseguirono per tutto il XIII e XIV secolo. Con congruo anticipo (vi è tuttavia divergenza sul punto tra le fonti) le celebrazioni erano annunciate attraverso un bando pubblico. Del compito erano incaricati venti giovani cittadini che sfilavano, disposti in due file appaiate, per le vie di Pisa. Essi indossavano «abiti ricchissimi e di forma assai bizzarra», mentre i cavalli erano «coperti tutti di panno scarlatto con le armi della Comunità». I primi due giovani portavano la bandiera del Comune e quella del Popolo, i successivi due i vessilli imperiali, mentre la terza coppia due aquile vive simboli della Repubblica. Il corteo era poi chiuso da un seguito di trombettieri e pifferai. La futura Piazza dei Cavalieri era in quel giorno di bando coronata di bandiere. Come riporta Tronci (da cui tuttavia si distanzia Vigo), su tutte le torri della città (che egli quantifica in ben sedicimila) venivano posti i vessilli del Comune, del capitano del Popolo e l’aquila imperiale. Tale pratica risulta anche per le sedi delle magistrature cittadine: quindi per il Palazzo degli Anziani.

Dai documenti è possibile dedurre che, durante la vigilia della festa, la piazza fosse il punto di partenza di un ricco corteo che avrebbe portato gli Anziani e il capitano del Popolo alla cattedrale primaziale di Santa Maria Assunta per le celebrazioni del vespro. «In gran pompa e maestà», gli Anziani erano preceduti da «donzelli vestiti di nuova livrea e così i trombetti accompagnati dal capitano colle sue masnade e da tutti gli altri inferiori magistrati».

Altro aspetto centrale della cerimonia era l’offerta (in realtà obbligatoria e dovuta da tutti i cittadini, nonché dai borghi e villaggi del territorio pisano) di ceri da depositare presso il Duomo la sera della vigilia. Come ricorda Vigo «tre giorni prima dell’Assunzione, il podestà faceva prescrivere a ciascuno, sotto pena da darsi a suo arbitrio, di andare a presentare al Duomo il proprio candelo, affinché tutte quante le offerte fossero quivi recate nell’ordine consueto». Persino la foggia dei ceri cui dovevano provvedere le più alte magistrature era accuratamente prescritta dalle ordinanze pubbliche. Dai documenti emergono dettagli vividi: i “candeli” si trasformavano in complesse elaborazioni artistiche grazie al lavoro di artigiani specializzati. Istoriati, dipinti, spesso decorati con l’applicazione di vessilli e frange. Quello degli Anziani – con ogni probabilità il più ricco – era ornato, ad esempio, da «fimbria e pennones» (frange e stendardi). Il cerimoniale di presentazione dei candeli al Duomo prevedeva un corteo complesso: sebbene manchino riferimenti specifici, è legittimo ipotizzare che la processione di offerta del cero degli Anziani partisse proprio dalla Piazza delle Sette Vie: posto su una «trabacca» (per Vigo si tratta di un padiglione probabilmente collocato su di un carro per preservare il candelo dagli agenti atmosferici), veniva accompagnato da ventisei uomini pagati per l’occasione dal Comune e da suonatori di tromba.

L’area urbana poi trasformata in età medicea costituiva dunque anche nelle celebrazioni dell’Assunzione uno dei fulcri della vita sociale della città di Pisa ai tempi della Repubblica: in essa avevano luogo tutte le cerimonie più rilevanti per l’ethos comunale, in grado di accrescere la concordia tra i poteri e l’unità dell’ordine civile e religioso. Questi documenti e queste celebrazioni ci permettono per altro di immaginare una piazza in continua evoluzione e sempre diversa a seconda degli impieghi: le decorazioni, i simboli, i palchi mobili, le processioni, financo la stessa folla andavano a comporre uno scenario di volta in volta cangiante, presentando uno spazio fisicamente identico ma sempre diverso.

1312

Enrico VII e la Turris leonis

Nell’occasione della visita a Pisa, nel 1312, all’imperatore Enrico VII venne regalato un leone probabilmente dal Comune, che nei decenni successivi risultò impegnato nelle spese per il mantenimento di un leone presente in città (forse non la medesima fiera offerta in dono). Questo impegno da parte delle magistrature cittadine ha suggerito di riconoscere il luogo di cattività dell’animale presso la futura Piazza dei Cavalieri, dove era attestata negli stessi anni una Torre del leone (Turris leonis).

Nella delicata situazione in cui Pisa si venne a trovare nel passaggio fra Due e Trecento – onerata dalle pesanti condizioni di pace imposte all’indomani della sconfitta della Meloria contro Genova (1284), stretta per terra dalle mire delle guelfe Firenze e Lucca e insidiata nei domini di mare dal papato che, in accordo con la corona aragonese, voleva sottrarre alla città il dominio sulla Sardegna –, le speranze del Comune si concentrarono su Enrico VII. Questi, eletto imperatore nel 1308, aveva subito espresso il proposito di guidare una campagna in Italia e, nella primavera 1310, aveva inviato ambasciatori a Pisa, come ad altre città, per sondare il terreno prima della propria calata. È in questo clima che i pisani, nel marzo 1310, si affidarono a Federico da Montefeltro, fra i più eminenti ghibellini italiani, a cui conferirono gli straordinari poteri delle cariche congiunte di podestà e capitano generale del Comune. Così facendo, rinnovellavano un rapporto con i Montefeltro già provato col padre di Federico, Guido, che aveva posto fine alla diarchia del conte Ugolino e di Nino Visconti.

Nello stesso 1310, appena ebbe varcato le Alpi, si fecero incontro all’imperatore Giovanni Zeno Lanfranchi e il giurisperito Giovanni Bonconti, per offrirgli l’incondizionato appoggio pisano, e, in novembre, altri cittadini pisani raggiunsero la corte ad Asti, dove giurarono fra i consiglieri del re.

Le speranze riposte da Pisa nella venuta di Enrico si manifestarono apertamente in occasione dell’arrivo in città, il 6 marzo 1312. L’imperatore giunse per mare, da Genova, e dopo lo sbarco fece una prima tappa in San Pietro a Grado, importante meta di pellegrinaggio; di lì raggiunse la città, dove fu accolto presso le mura dalla cittadinanza, che gli fece dono di un baldacchino purpureo tempestato di oro e gemme, descritto dal cronachista Ferreto Vicentino, e di una preziosa spada. Ad attendere l’«Alto Arrigo», come ebbe a dire Dante (Paradiso, XXX, 137), oltre alla cittadinanza pisana c’era il fior fiore dei fuoriusciti guelfi di Toscana, compreso probabilmente il famoso poeta, nonché il piccolo Petrarca, con il padre.

La prima sede a ospitare Enrico fu il palazzo arcivescovile, presso la chiesa primaziale pisana, che gli fu aperto dal vicario arcivescovile Enrico da Montarso. Il 17 marzo, infatti, furono stilati gli atti con cui l’imperatore prendeva il pieno dominio sulla città (che comportava la nomina diretta degli Anziani, nonché il ricevimento del giuramento di fedeltà da parte dei magistrati del Comune e dell’intera cittadinanza) e le cerimonie si svolsero davanti all’ecclesia maior della Beata Vergine Maria. Pochi giorni dopo, tuttavia, egli si trasferì con la corte a sud, nel quartiere di Chinzica, presso l’elegante palazzo dei fratelli Gherardo e Bonaccorso Gualandi.

Nelle pur ricche notizie che si addensano attorno ai due soggiorni dell’imperatore nella città, non si incontrano fatti o eventi degni di nota che abbiano come teatro l’odierna Piazza dei Cavalieri, che sicuramente, come centro nevralgico della vita politica pisana, vide svolgere, all’ombra dei suoi palazzi, celebrazioni e cerimonie pubbliche. È tuttavia importante da rilevare un particolare messo recentemente in luce dagli studi storici, ovvero la comparsa, fra le note di spesa della corte durante il soggiorno pisano, di pagamenti per il mantenimento di un leone, scalati il 28 marzo e il 15 aprile (prima della partenza da Pisa il 23 del mese). È possibile che la fiera fosse giunta in dono all’imperatore dal Comune pisano come regalo diplomatico, con un palese valore simbolico della dignità regale, ed è significativo che l’unico altro leone vivo tenuto in città nel Trecento e registrato dalle fonti fosse un animale di proprietà del Comune attestato nel 1317 e nel 1337. Due provvigioni risalenti a quegli anni, infatti, riguardano il mantenimento di un leone e la seconda (18 luglio 1337), in particolare, menziona un «nuntius camerae pisani Communis» (‘un messo della camera del Comune di Pisa’), che «dedit et dare debet pastum leoni pisani Communis» (‘diede e deve dare il pasto al leone del Comune pisano’). Pio Pecchiai, che aveva rinvenuto questi documenti a inizio Novecento, collegò la memoria del leone a una «Turris leonis» attestata nel 1330 presso la Piazza degli Anziani, poi Piazza dei Cavalieri, e, anche se il toponimo potrebbe rispecchiare piuttosto un’insegna araldica che lo connotava, il riferimento resta plausibile. Nasce, perciò, la suggestiva ipotesi che durante il soggiorno imperiale a Pisa un leone, offerto in dono a Enrico VII, fosse mantenuto presso la piazza centrale del potere civico, al pari di altri animali simbolici che erano allevati negli edifici della piazza, come le aquile nella Torre della Fame. Per qualche tempo, in seguito, l’appellativo di Torre del leone sarebbe rimasto nella toponomastica, anche se, ci dicono i registri delle spese della corte, il leone donato a Enrico lo seguì fino a Roma, dove se ne perdono le tracce nella contabilità regia.

1355

Condanne ed esecuzioni pubbliche

Nell’inoltrato maggio 1355, mentre Carlo IV di Lussemburgo si trovava a Pisa, la Piazza del Popolo divenne teatro di un occasionale e spietato episodio legato alla rinnovata conduzione politica della città: la condanna capitale e l’esecuzione pubblica di coloro che erano stati giudicati avversari o addirittura traditori dell’autorità imperiale.

Il giuramento di fedeltà che gli organi istituzionali del Comune pisano avevano prestato a Carlo IV, re dei Romani e imminente imperatore, una volta entrato trionfalmente in città nel gennaio 1355, ebbe come conseguenza diretta che costui figurasse come tutore della pace e della giustizia civiche. Non stupisce perciò constatare che tra i primi atti emanati dal sovrano ci sia stato un bando che prevedeva che ogni cittadino presentasse istanza a lui in persona circa eventuali ingiurie ricevute. Tali poteri aumentarono nei mesi successivi, quando grazie ai Raspanti (fazione cittadina da subito alleatasi con Carlo e i suoi) gli venne riconosciuto da un consiglio appositamente convocato il titolo di signore di Pisa e di Lucca. Tutti questi passaggi si seguono bene nell’opera del principale cronista locale dei fatti relativi al soggiorno di Carlo, ovvero Ranieri Sardo. Al suo ritorno insieme alla moglie Anna di Świdnica dall’incoronazione a Roma nel mese di maggio, la città si trovava in pieno subbuglio a causa del presunto scorporo di Lucca dalla dominazione pisana. È in quel contesto di disordini che si verificò un episodio eclatante.

Il 26 maggio, in seguito all’emanazione di una condanna capitale gravante su di loro, tre membri della potente famiglia Gambacorta – Francesco, Lotto e Bartolomeo, figli di Bonaccorso, dipinti come veri e propri nemici dell’Impero – e altri quattro imputati – Neri Papa, Ugo Guitti, Giovanni delle Brache e Cecco Cinquina –, tutti e sette accusati di tradimento e di tentata uccisione di Carlo IV, vennero esemplarmente giustiziati nella Piazza del Popolo (in seguito Piazza dei Cavalieri), proprio di fronte al Palazzo degli Anziani (futuro Palazzo della Carovana). Si conosce da tempo il documento che reca la sentenza promulgata dal tribunale del capitano del Popolo Mellino da Tolentino. Ma sono le fonti storiche a narrarci con dovizia di dettagli l’accaduto. Dalla consueta Cronaca di Pisa di Sardo apprendiamo che i condannati vennero condotti da Via Santa Maria ai piedi della scalinata d’accesso al palazzo comunale e, letto il giudizio, furono decollati davanti al popolo pisano lì riversatosi. A ciò si aggiunge che per la città fu diffuso il mandato che nessuno osasse avvicinarsi ai cadaveri, che inizialmente sarebbero dovuti rimanere esposti nella piazza per tre giorni, fino al 29 maggio, prima di essere deposti: la preziosa testimonianza diretta costituita dal Liber de Coronatione Karoli IV Imperatoris di Giovanni Porta da Annoniaco ci informa che il boia era stato incaricato di giustiziarli al più presto, per evitare che qualcuno dei Bergolini (altra fazione pisana) tentasse di liberarli. In verità, pare che i corpi siano restati in mostra per un’ora soltanto, e che subito dopo Carlo abbia concesso ai cittadini la grazia di seppellirli.

Matteo Villani, nella sua Cronica, ha raccontato i fatti in modo molto simile, incrementandoli di alcuni particolari: costoro «furono menati in camicia cinti di strambe [corde molto robuste composte di fibre vegetali] e di cinghie, e a modo di vilissimi ladroni tirati e tratti da’ ragazzi, furono così vilmente condotti dal Duomo di Pisa alla Piazza degli Anziani». La vicenda, infine, è ripercorribile anche attraverso la lettura della Cronica di Pisa (manoscritto Roncioni 338 dell’Archivio di Stato di Pisa), dove l’autore ignoto ha fornito una versione più sintetica rispetto alle precedenti e ha collocato i fatti al 28 maggio anziché al 26 – così come avrebbe fatto secoli dopo Jacopo Arrosti nel primo libro delle Croniche di Pisa (1654). Resta comunque fermo il dato che per la ricca storiografia pisana del XIV secolo si sia trattato di un evento tanto straordinario da divenire topico e irrinunciabile per narrare la conduzione della ‘signoria’ imperiale sul Comune alla metà del Trecento.

È di nuovo Ranieri Sardo a rammentarci che, nell’agosto 1397 (stile pisano), fu ancora un Gambacorta, Carlo di Gherardo, canonico della Cattedrale, a ricevere la pronuncia della propria condanna a morte nella piazza civica della città. In questo caso, l’accusa che gravava su di lui non era più di aver leso la maestà imperiale, bensì di aver tentato in varie occasioni, in accordo con i fiorentini, d’impossessarsi di alcuni castelli nel contado pisano, come ha registrato anche il compositore fiorentino della Cronica volgare, già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti. Tuttavia, la decollazione non avvenne in loco, ma al «mercato delle bestie» la mattina del 12 agosto, cinque giorni dopo la cattura e la detenzione presso la Cittadella.

In conclusione, alla luce di quanto si coglie dalle testimonianze, sembra che, mentre la pubblica lettura delle sentenze capitali ai piedi della scalinata d’accesso al Palazzo degli Anziani si sia verificata più volte (Sardo, ad esempio, ne menziona anche una di natura soltanto pecuniaria, annunciata però allo stesso modo nel gennaio 1398), quella delle cruenti esecuzioni in Piazza del Popolo non fosse affatto una pratica usuale e che il caso dei tre Gambacorta con gli altri quattro del Popolo, nella primavera inoltrata del 1355, sia stato del tutto eccezionale, dettato da peculiari contingenze politiche interne conseguenti alla presenza fisica dell’imperatore in città.

1361

Festa del Corpo di Cristo

Attestata dal 1361, la festa del Corpo di Cristo era celebrata a Pisa da un corteo che partiva dalla Cattedrale e qui si concludeva, dopo aver sfilato per varie strade ed essere passato per la futura Piazza dei Cavalieri, cuore politico della città. Questo nesso simbolico tra Piazza del Duomo e Piazza dei Cavalieri restituiva alla comunità medievale l’immagine potente dell’unitarietà e della concordia tra i poteri del Comune.

Nel Medioevo, le feste religiose – a Pisa come in molti comuni italiani – costituivano un momento centrale per la vita della comunità. La loro importanza è spesso desumibile dalla cura con cui le ordinanze pubbliche, stratificate in decenni di attività legiferativa, disciplinavano persino i dettagli più minuti di un cerimoniale articolato e rigoroso. I documenti relativi alle delibere degli organi civili e religiosi, in particolare per quanto attiene al XIII e XIV secolo (conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa) registrano la marcata volontà di formalizzare un rituale decisivo per la vita del comune: dalla foggia e quantità delle offerte, ai costumi delle autorità, alla struttura dei cortei e al loro tragitto. In particolare, il percorso che si snodava tra le vie e le piazze cittadine era pensato per abbracciare simbolicamente a un tempo i luoghi del potere politico e quelli del potere religioso, restituendo una concordia ordinum che era anche alla base della religione civile del comune. La Piazza degli Anziani o del Popolo, futura Piazza dei Cavalieri, diviene all’interno di tale cornice uno snodo obbligato per tutte le cerimonie cittadine.

Come riporta l’anonima trecentesca Cronica di Pisa, la prima celebrazione della festa del Corpo di Cristo ha luogo il 27 maggio 1361. La stessa fonte ne attribuisce l’istituzione all’«Operaio di Santa Maria Maggiore, il quale avea nome Ser Bonagiunta Masca». Otto giorni prima, banditori ingaggiati dagli Anziani «a suon di trombe» chiamavano a raccolta le masse cittadine: «ogni persona, maschi e femmine, debbiano andare la mattina della festa del Corpo di Cristo a Duomo, alla Chiesa maggiore, e alla processione accompagnare lo Corpo di Cristo». Tutti i partecipanti erano tenuti a portare un cero, la cui dimensione era rigorosamente stabilita in base al rango del soggetto: i privati cittadini erano soliti portare ceri da mezza libbra o da una libbra («secondo la sua possibilitade»), mentre gli Anziani da due. La processione prendeva avvio dalla cattedrale primaziale di Santa Maria Assunta, proseguiva per Via Santa Maria, deviando poi (con ogni probabilità) per l’attuale Via dei Mille. Da qui imboccava la piazza, pagando così tributo al cuore politico della città, prima di proseguire in un percorso che l’avrebbe riportata in Duomo: «E si partì di Duomo per Via Santa Maria, ed alla Piazza delli Anziani, e per Borgo, e per di Lungarno dalla Piazza delli pesci, e del Ponte nuovo [struttura distrutta nel corso del XIV, che collegava Via Santa Maria a Via Sant’Antonio]; e per Via Santa Maria tornonno a Duomo». La connessione diretta tra Piazza del Duomo e Piazza dei Cavalieri restituiva l’immagine potente dell’unitarietà e della concordia tra i poteri del Comune.

Secondo la descrizione del testimone, il cuore del corteo era costituito dall’ostia (per i cattolici simbolo del Corpo di Cristo) custodita in un tabernacolo d’oro portato dall’arcivescovo. Il capo del potere religioso comunale era accompagnato dai canonici del Duomo che tenevano «un palio di seta drappo fine», mentre a seguire vi erano le massime cariche laiche: Anziani, podestà, capitano del Popolo, nonché il vicario dell’imperatore. A chiudere il corteo «uomini e donne grandi e piccoli della Città». Dal racconto si deduce che tale cerimonia era preceduta («Levato lo Sole a due ore»: circa alle otto di mattina) da una processione di «Frati e di Preti e di tutte le Compagnie de’ Battuti della Città di Pisa, e poi l’Arcivescovo di Pisa». I Battuti erano membri di confraternite laiche cittadine use alla penitenza della flagellazione: «E tutti questi Battuti andavano battendosi col sacco in dosso, ciascuno col suo Gonfalone». Sebbene sia ammissibile ipotizzare che anche quest’ultimo corteo seguisse l’itinerario del maggiore e sfilasse quindi per la Piazza del Popolo, il cronista non è chiaro sul punto

1382-1383

Processioni per scongiurare la peste

Per scongiurare il perdurare della peste tra il 1382 e il 1383, le magistrature cittadine si fecero carico dei permessi e delle spese per traslare le reliquie di san Guglielmo di Malavalle da Castiglion della Pescaia a Pisa; qui, dopo la solenne benedizione nella Cattedrale, vennero conservate nel Palazzo degli Anziani (poi Palazzo della Carovana) e furono oggetto di devozione da parte della cittadinanza.

L’endemia della peste nera in Italia a partire dal 1348, e il suo periodico riaffacciarsi in forme disastrose, è una costante che tocca tutte le realtà cittadine della Penisola. Non fa eccezione Pisa, che, dopo il 1348, subì violente ondate nel 1362, nel 1372, nel 1382-1383 e nel 1391. Fra queste, la pestilenza perdurata dall’estate del 1382 all’autunno del 1383 può essere presa come osservatorio privilegiato per indagare come la città reagisse al dilagare del morbo e a quali forme di spiritualità ricorresse, giacché essa è stata descritta con dovizia di particolari nell’anonima Cronaca (detta Roncioni), risalente alla fine del XIV secolo.

Il momento storico è quello della signoria di Pietro Gambacorti (1369-1392), il quale, nella parabola declinante delle istituzioni comunali a Pisa, aveva assunto le cariche di capitano di guerra e difensore del popolo, divenendo di fatto la principale autorità cittadina, nonostante la sopravvivenza degli organi di governo repubblicani.

A fronte dell’inanità dei pochi provvedimenti di ordine sanitario per porre un freno al contagio, sembra che il Comune reagisse in pieno accordo con le autorità ecclesiastiche nel promuovere quelle forme di spiritualità che più sembravano opportune per impetrare l’aiuto divino e la liberazione dal morbo. L’anonimo cronachista elenca le molteplici processioni succedutesi a partire dall’ottobre del 1383, con il concorso del popolo, del clero, ma anche delle magistrature cittadine, con il collegio degli Anziani, il podestà e il capitano del Popolo. Come è stato giustamente osservato da Cecilia Iannella, l’iter processionale probabilmente ricalcava quello tramandato dall’anonimo nel descrivere la prima processione del Corpus Domini, che si tenne a Pisa nel giugno del 1361. Essa principiò presso la cattedrale per poi proseguire su Via di Santa Maria e quindi giungere alla «piassa delli Ansiani», vale a dire nell’area urbana poi indicata come Piazza dei Cavalieri, quindi lungo il Borgo e percorrendo il Lungarno verso ovest fino al ponte, dove la processione imboccava di nuovo Via di Santa Maria per tornare al Duomo.

D’altra parte, le istituzioni comunali non si limitarono all’intervento nelle processioni religiose. L’anonimo, con altre fonti posteriori, addita chiaramente che fu il Comune a chiedere il permesso papale per traslare le reliquie di san Guglielmo di Malavalle da Castiglion della Pescaia a Pisa e ad animare una serie di manifestazioni religiose tese a propiziarsi l’assistenza del santo, considerato un protettore contro la peste. Le reliquie entrarono in città da Porta San Marco il 4 agosto 1383 e furono accolte dagli Anziani, nonché dal clero cittadino, dal popolo e dalle compagnie di battuti, fra le quali di certo ebbe la preminenza la compagnia di san Guglielmo, nata probabilmente un decennio prima, in occasione della peste del 1372, e committente, attorno al 1383, della bella insegna processionale di Antonio Veneziano, oggi conservata al Museo Nazionale di San Matteo. Al termine della processione, le reliquie furono portate in Duomo per una messa solenne, minuziosamente descritta dal cronachista; tuttavia, dopo la celebrazione, la cassa contenente le spoglie fu traslata nel Palazzo degli Anziani (poi Palazzo della Carovana), dove rimase, sorvegliata giorno e notte e chiusa da due chiavi, una delle quali deteneva il priore degli Anziani, l’altra l’abate dell’eremo di San Guglielmo a Castiglione. In quell’agosto, le processioni si ripeterono dal 10 al 13 e il 18 del mese, seguendo lo stesso itinerario, che terminava immancabilmente in Duomo, con la messa solenne, l’ostensione delle reliquie e, ricorda il cronachista, molte guarigioni miracolose ed esorcismi. Tuttavia, la stessa fonte precisa che tra il 16 e il 18 d’agosto le reliquie furono esposte mattina e sera alla devozione popolare presso il Palazzo degli Anziani, «in della chiostra giuso che vvi si fecie uno altare, e quine si mostravano le ditte erelique». Si trattava, dunque, di un luogo di culto approntato per l’occasione, in uno spazio semipubblico, dove i cittadini accorrevano, chi a donare una somma, chi a offrire candele, chi a baciare il feretro per ottenere la sperata guarigione. Le reliquie tornarono a Castiglione il 26 d’agosto; tuttavia, a Pisa il culto del santo eremita permase a lungo, come attestano le fonti iconografiche, nonché la sopravvivenza, fino al Settecento, della confraternita a lui dedicata.

Un’altra occasione in cui le istituzioni comunali ebbero a mostrare il loro protagonismo nel momento della peste furono le esequie del podestà Jacopo da Bologna, morto durante l’ondata del 1382. Le celebrazioni, spesate dal Comune, contemplarono la processione – e si vede bene che questa era la manifestazione più ricorrente del legame fra la cittadinanza e le sue istituzioni – dal Palazzo del Podestà, dove era stata esposta la salma, fino alla sepoltura in San Francesco.

Media gallery

1406

L’ultima celebrazione del Gioco del Mazza-scudo

Almeno dal pieno XII secolo nella futura Piazza dei Cavalieri, e occasionalmente in altri contesti urbani, si svolse un evento ciclico carnevalesco a tema bellicoso che coinvolgeva la componente maschile della cittadinanza: il Gioco del Mazza-scudo. La festa, che già in antico è stata ritenuta una sorta di precedente del Gioco del Ponte (manifestazione medicea inaugurata nel 1568), fu abolita all’inizio della dominazione fiorentina nel 1406.

Una targa commemorativa, affissa nel 1985 sulla parete esterna dell’oratorio di San Rocco, rammenta ai passanti che nell’area urbana indicata dal toponimo ‘delle Sette Vie’, poi Piazza dei Cavalieri, in età medievale aveva abitualmente luogo il Gioco cosiddetto del Mazza-scudo, pratica diffusa in numerosi Comuni italiani. Essa è stata interpretata dagli studiosi di storia locale come la più probabile origine premoderna della successiva tradizione goliardica pisana del Gioco del Ponte, storica competizione tra le due parti di Mezzogiorno e di Tramontana (in ciascuna delle quali sono raggruppate sei magistrature o quartieri cittadini), tutt’oggi rievocata con orgoglio sul Ponte di Mezzo a cadenza annuale, nel mese di giugno.

Sebbene non ne forniscano alcuna descrizione particolareggiata, due fonti moderne di natura cronistico-erudita, le Istorie pisane di Raffaello Roncioni (concluse nel 1605 circa) e le Croniche di Pisa di Jacopo Arrosti (1654), attestano che l’usanza vigeva stabilmente in città almeno dal pieno XII secolo. La prima occorrenza nel testo di Roncioni, infatti, permette di collocarla nell’inverno 1168 (stile pisano), per quanto quell’anno avesse avuto luogo non nella piazza, ma sull’Arno ghiacciato. Entrambe le opere però la presentano come un costume ben più antico, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. La notizia aggiunta da Arrosti, ovvero che all’insediamento dei fiorentini seguirono l’interruzione del gioco e l’obbligata consegna ai nuovi governatori da parte dei pisani delle mazze lignee adoperate, si trovava già esposta in una Cronichetta quattrocentesca incentrata sull’assedio della città, edita nel secondo Ottocento insieme ad altre sempre anonime. Dopo l’inaugurazione del Gioco del Ponte nel 1568, alcune opere letterarie presentarono il Mazza-scudo come la mediazione tra le usanze locali di presunta fondazione romana e la neo-insediata cultura medicea cosimiana: è il caso, ad esempio, della Descrizione delle pompe e feste fatte ne la città di Pisa di Giovanni Cervoni (1588-1589). Per conoscere il carattere e l’organizzazione dell’evento, invece, possiamo contare su alcune testimonianze letterarie precedenti, tutte elaborate, però, dopo che la competizione aveva già cessato di esistere.

Il Lamento di Pisa di Puccino d’Antonio di Puccino da Pisa (primo terzo del Quattrocento, oltre 300 versi) e il Lamento di Pisa di Giovanni di Iacopo di Talano da Pisa (1452, 117 stanze) segnalano in forma generica che il gioco si svolgeva nella «piazza», sottintendendo con ogni probabilità la futura Piazza dei Cavalieri. Ben più ricco d’informazioni è invece un poemetto anonimo in volgare dal titolo Il Giocho del massa-schudo che si data ai primi decenni del XV secolo, edito per la prima volta in un opuscolo di nozze del 1882 per opera del dottor Stefano Monini, priore dei Bagni di San Giuliano e possessore del manoscritto (che si ritiene perduto), e a cura della Tipografia di Tito Nistri. Articolato in quarantaquattro stanze di otto versi ognuna, il componimento conferma anzitutto l’indicazione dell’ultimo anno in cui la festa avrebbe avuto luogo in città, ovvero il 1406. Descrive quindi come venisse predisposta la piazza, almeno negli ultimi tempi, al fine di ospitarla: lo spazio centrale tra gli edifici era delimitato da un anello di catene dotato di due aperture affrontate, in modo tale da far entrare all’interno i partecipanti. Le due fazioni principali di cavalieri (l’una del Gallo e l’altra della Gazza, riconoscibili per i colori dei rispettivi elmi, per la prima gialli e per la seconda rossi), proprio come nel successivo Gioco del Ponte, erano a loro volta suddivise in compagnie o magistrature contraddistinte da stendardi e uniformi. Una volta conclusi la parata iniziale lungo le vie che conducevano alla piazza e il posizionamento dei contendenti, il torneo consisteva dapprima in duelli tra uomini armati di una mazza e di uno scudo, in sfida per la conquista della donna amata (presente come spettattrice in mezzo al pubblico); in un secondo momento, s’instaurava a suon di tromba lo scontro corale tra i due gruppi di contendenti. È ancora il componimento a raccontarci che il periodo in cui si celebrava l’evento era compreso tra il Natale e il Carnevale di ogni anno. Mentre gli edifici affacciati sulla piazza avevano i balconi e le finestre addobbati con sfarzo e pronti ad accogliere gli osservatori, «nel palagio maggior», ovvero nel Palazzo degli Anziani, prendevano posto «i signuori cho’ cittadini de la terra i maggiori».

Che gli esponenti politici del Comune presenziassero dall’interno del Palazzo degli Anziani conferiva certamente alla festa una forte connotazione pubblica, poi approdata a una dimensione granducale con il Gioco del Ponte vero e proprio, benché, com’è stato sottolineato dalla critica più recente, sia impossibile provare una dipendenza diretta dello spettacolo mediceo-lorenese da quello medievale. Ciò che la pur esigua memoria storica del Mazza-scudo ci trasmette è che questa manifestazione, assorbita nei suoi contenuti ideologici dalle istituzioni comunali pisane tanto da essere celebrata stabilmente in loro stretta prossimità topografica, non ebbe ragione di esistere in seguito alla perdita dell’autonomia cittadina a inizio Quattrocento.

1406

Il discorso di Gino Capponi, dopo la conquista di Pisa

Il 9 ottobre 1406 Gino Capponi riuscì a valicare con le sue truppe le mura cittadine in modo pacifico, senza bisogno di attivare un’incursione armata, e prese subito il comando di Pisa. Si avviava così il rapido processo di definitiva conquista del Comune da parte di Firenze, con l'instaurazione di un governo che da quel momento sarebbe durato ininterrottamente per circa un secolo, fino al 1494, due anni dopo la morte di Lorenzo il Magnifico.

Un riquadro affrescato nel 1585 da Bernardo Barbatelli, meglio noto come Bernardino Poccetti, sulla volta della Sala Grande di Palazzo Capponi a Firenze rappresenta la scena del discorso pubblico tenuto da Gino di Neri Capponi nell’estate 1406 di fronte alla popolazione e alle principali istituzioni pisane riunite nella Piazza del Popolo (poi Piazza dei Cavalieri), dall’alto della scalinata esterna d’accesso al Palazzo degli Anziani, poi Palazzo della Carovana. Non esistono ad oggi conferme documentarie note circa quanto specificamente illustrato nell’opera del pittore fiorentino, licenziata quasi due secoli dopo l’accaduto. Tuttavia, tale testimonianza visiva si lega strettamente alle vicende storiche che si verificarono nei primi anni del XV secolo e che portarono la Firenze pre-medicea a estendere il proprio dominio politico e miliare su Pisa.

Gino Capponi (Firenze, 1350 circa-1421), protagonista dell’operazione e primo governatore di Pisa, fu un importante uomo politico fiorentino. Discendente di una famiglia di mercanti, iniziò ad ottenere incarichi pubblici più o meno di rilievo dalla fine del XIV secolo, dopo essersi legato in maniera esplicita agli Albizzi. Nella primavera 1405, quando per Firenze si rese finalmente concreta la possibilità di acquisire Pisa nella sua rete territoriale estera, Capponi faceva parte della magistratura dei Dieci della Guerra. Con questo ruolo, fu inviato presso Genova, Livorno e Pietrasanta per condurre trattative dapprima con Jean Le Maingre Boucicault, governatore della repubblica ligure da quattro anni, e in un secondo momento con Gabriele Maria Visconti che, dopo la morte del padre Gian Galeazzo nel 1402, risultava ufficialmente signore di Pisa. Quando, a cinque mesi dall’avvio delle pratiche, il negoziato sembrava andato a buon fine senza necessità di ricorrere allo scontro armato, la situazione si complicò: l’occupazione della Fortezza pisana il 31 agosto 1405 provocò un’inattesa insurrezione dei cittadini, per far rientrare la quale fu Capponi a dover gestire l’esercito fiorentino, allestito allo scopo di assediare la città attorno alle mura. Ciò che avvenne nell’anno successivo ci è tramandato da varie fonti quattrocentesche prodotte sia dal versante dei conquistatori sia da quello dei vinti, alcune delle quali sono utili per ricostruire almeno in parte quanto accaduto proprio nella Piazza del Popolo all’indomani della penetrazione in città e dell’immediata resa pisana.

Tra quelle prodotte in ambito fiorentino, la prima che interessa in questa sede consiste nei sei Capitoli dell’acquisto che fe’ il Comune di Firenze, di Pisa, poemetto in terza rima dantesca redatto da Giovanni di Ser Piero, podestà di Castel Fiorentino, nel 1408. Qui si può scorrere la narrazione ritmata del graduale accerchiamento di Pisa da parte delle truppe comandate da Capponi, azione che prese piede all’incirca dalla metà di maggio 1406 e che si concluse con l’accordo sottoscritto congiuntamente a Giovanni Gambacorta, il quale durante la vacanza di potere aveva assunto il controllo della città, ottenendo in cambio il governo su Bagno di Romagna. La sera di sabato 9 ottobre, giorno dei santi Dionigi di Francia e Donnino, i fiorentini fecero il loro ingresso valicando le mura da Porta San Marco senza scorrerie armate o saccheggi, trovandosi al cospetto di una popolazione affamata a causa dei lunghi mesi di assedio esterno e della conseguente impossibilità di procacciarsi risorse. Come recitano i versi di Giovanni di Ser Piero, uno dei primi atti compiuti da Gino Capponi e dai suoi, una volta dentro, fu l’aver «preso del palagio signoria», ovvero essersi impadroniti del Palazzo degli Anziani, simbolo per eccellenza dell’ormai decaduto potere civico comunale. Qualche decennio più tardi fu con ogni probabilità il primogenito del governatore, Neri, a scrivere i Commentari di Gino di Neri Capponi dell’acquisto, ovvero presa di Pisa seguita l’anno MCCCCVI, un testo in prosa basato forse su appunti e ricordi del padre, tradotto poi in latino da Bernardo Rucellai alla fine dello stesso secolo. Dalla loro lettura si apprende che, giunte le truppe nella piazza, subito venne creato cavaliere il giovane fiorentino Jacopo Gianfigliazzi e fu mandato il cancelliere Scolaio d’Andrea di Guccio al cospetto di chi stava ancora nel Palazzo degli Anziani, affinché si trovasse al più presto per il capitano e i commissari una consona sistemazione. A quel punto, prese inizio la parata lungo le principali vie del centro.

Possiamo poi contare su un’anonima Cronica volgare già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti, che ricopre un arco temporale dal 1385 al 1409 e che procede con andamento annalistico; sul Diario fiorentino di Bartolomeo di Michele del Corazza, stilato per sequenze di brevi appunti tra il 1405 e il 1439; e sui Ricordi di Giovanni di Pagolo Morelli, compilati fino al luglio 1421. In questi tre casi i dati veicolati, sebbene corrispondano, risultano più scarni che nei testi precedenti e, soprattutto nel Diario, l’attenzione è massimamente concentrata sul clima di festa che si respirava per le strade di Firenze dopo la ricezione della notizia della vittoria. Da ultimo, è importante fare menzione del trattato De captivitate Pisarum dell’umanista fiorentino Matteo Palmieri. Costui, nato proprio in quel 1406, non fu dunque un testimone contemporaneo ai fatti, ma si occupò di rielaborare alcune fonti a sua disposizione (in special modo i Commentari del figlio di Gino, Neri, al quale è appunto dedicata l’opera). È interessante cogliere che nel testo di Palmieri i fatti del 9 ottobre si svolsero davanti al futuro Palazzo della Carovana, indicato già come «Priorum palatium» e non più come residenza degli Anziani, con un riferimento, dunque, alla magistratura che occupava l’edificio sotto il dominio fiorentino, nel momento in cui l’autore scriveva (1445). Da lui apprendiamo anche che già in quel giorno vennero apposte sulla facciata del palazzo «Florentini populi signa».

Spostando invece lo sguardo sul versante pisano, ci imbattiamo in una Cronichetta d’autore ignoto e in dei Ricordi altrettanto anonimi, opere ambedue copiate da Giuseppe Odoardo Corazzini in un volumetto del 1885 che raccoglie alcune fonti sino ad allora inedite sull’assedio di Pisa. Se la prima non rappresenta nulla di eccezionale rispetto alle attestazioni di parte fiorentina elencate poc’anzi, la seconda costituisce l’unica altra testimonianza nota oltre ai Commentari, tra quelle coeve all’accaduto, che reca il testo dell’orazione pronunciata da Gino nella Piazza del Popolo. Nel trattato del Palmieri compare un lungo discorso che si presenta come il rifacimento umanistico di quanto si legge nell’opera di Neri. Lo stesso Jacopo Arrosti, nel secondo libro delle sue erudite Croniche di Pisa (1654), si è limitato a riportare i soli avvicendamenti nella Piazza e nel Palazzo del 9 ottobre, giorno dell’assedio. È solo il giorno successivo all’invasione, infatti, che Capponi prese pubblicamente parola, rivolgendosi agli Anziani in procinto di lasciare la loro residenza e ai cittadini pisani. Le due orazioni tràdite dai Commentari e dai Ricordi differiscono in maniera estesa nella forma, ma serbano il medesimo tono trionfale e al contempo accomodante nei confronti del popolo appena privato dell’autonomia di cui aveva gloriosamente goduto per secoli.

Media gallery

1565

Cerimonia di fondazione della chiesa di Santo Stefano

Come da tradizione invalsa all’avvio di importanti costruzioni, la posa della prima pietra della chiesa conventuale di Santo Stefano dei Cavalieri fu accompagnata da una cerimonia ufficiale, che vide coinvolto il duca Cosimo de’ Medici, il cardinale e arcivescovo metropolitano di Pisa Angelo Niccolini, il clero locale e un folto gruppo di cavalieri in abito istituzionale. Nelle fondamenta dell’edificio furono gettate alcune medaglie, coniate in diversi metalli e recanti impresso il volto di Cosimo.

Il programma unitario concepito da Giorgio Vasari per Piazza dei Cavalieri incluse, dopo la costruzione del Palazzo della Carovana, l’erezione di una chiesa, necessaria e imprescindibile per un ordine guerresco fondato sulla difesa del Cristianesimo. Intitolato a Santo Stefano papa e martire, eponimo dell’Ordine, l’edificio sorse in parte sul sito dell’antica chiesetta di San Sebastiano alle Fabbriche maggiori e in parte su lotti di terreno privato, allineandosi perfettamente al profilo della facciata del contiguo palazzo vasariano. La demolizione delle guaste mura di San Sebastiano e lo scavo delle nuove fondamenta richiesero circa un triennio, nel corso del quale i membri dell’Ordine, approvato da Pio IV nel 1562, officiarono provvisoriamente nella vicina chiesa di San Sisto, fino a quando, nell’aprile 1565, non si avviarono i lavori per la fabbrica del nuovo edificio conventuale.

Gli studi sono stati finora non unanimi nel circoscrivere le esatte date di riferimento a cui ancorare i primi sviluppi della costruzione della chiesa e questo anche a causa del variare, tra fonti e documenti, di anni in stile pisano (con anticipo di nove mesi dal 25 dicembre) e in stile fiorentino (con ritardo di due mesi e venticinque giorni rispetto al calendario odierno). Giovanni Capovilla, che per primo ha reso note e commentato le carte d’archivio relative al cantiere, fissò l’avvio dei lavori al 12 aprile 1565, giorno in cui risulta registrata l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell’Ordine. Nelle fondamenta dell’edificio furono però gettate lastre marmoree, scolpite da Stoldo Lorenzi su ordine dell’architetto Davide Fortini, recanti la data del 6 aprile 1565, che porterebbe dunque verosimilmente ad anticipare di qualche giorno il reale momento d’inizio. Esse racchiudevano la seguente iscrizione:

Cosmus Medices Florentiē et Senarum Dux Inclytus | Fundata hac pietiss. A Nobilium equitum universitate | ad Reip. Christiane decus et incrementum, voluit eam esse | in fide et tutela Divi Stephani Pape et Martyris | Fanum hoc Divo eidem extruendum dedicandumque curavit | Lapidem primum, privumque, primus ipse iecit | Angelus Nicolinus Pontifex Pisanus et Cardinalis verba de more preivit | Actum anno a Servatoris ortu MDLXV | VI | Aprilis | Kyrianus Stroza Philosophie et Humanarum literarum professor, eiusdemque | Ducis in re literaria Administer Pisis

[Cosimo de’ Medici, illustre duca di Firenze e di Siena, fondata questo pietosissimo collegio di nobili cavalieri a gloria e incremento della repubblica cristiana, volle che fosse nella fede e sotto la protezione di santo Stefano papa e martire. Fece costruire e dedicare questo tempio allo stesso santo. La prima pietra fu posta, per primo, dallo stesso duca, con il rito avviato dal cardinale Angelo Niccolini, ‘pontefice di Pisa’, che pronunciò le parole secondo l’usanza. Fatto nell’anno 1566 dalla nascita del Salvatore, il 6 aprile. Ciriaco Strozzi, professore di Filosofia e Lettere umanistiche e ministro dello stesso duca per le cose letterarie a Pisa.]

Il seppellimento nelle fondamenta dei nuovi edifici di lastre e medaglie che commemorassero l’evento, lasciandone traccia indelebile per i posteri, rispondeva a un’usanza assai consueta, adottata presso le corti italiane (e non solo) fin dal Quattrocento, e particolarmente cara al casato mediceo, come testimoniano – per citare due soli esempi tra i molti possibili – analoghe cerimonie, con gettata di medaglie di Cosimo e Francesco de’ Medici nelle fondamenta, celebrate per le costruzioni delle fortezze «della Stella e del Falcone in Portoferraio» all’Isola d’Elba e di Terra del Sole a Castrocaro Terme (1565). Quanto invece alla posa della prima pietra, nel 1815 Giovanni Domenico Anguillesi collegava erroneamente questo avvenimento alla nomina di Cosimo a gran maestro dell’Ordine, il 15 marzo 1562 (1561 in stile fiorentino), mentre è oggi chiaro che l’evento dovette svolgersi nello stesso aprile del 1565. Capovilla ritenne di poter individuare il giorno esatto nel 17 del mese, data desunta da una nota di spese che si presume tuttavia redatta a posteriori, mentre l’attendibile resoconto seicentesco di Giuseppe Setaioli descrive la solenne processione svoltasi l’8 aprile 1565 (1566 in stile pisano) «a hore 11 incirca […] con l’assistenza del cardinale Niccolini arcivescovo e due vescovi, li canonici e tutto il clero et li regolari e circa cento cavalieri vestiti d’abito con le solite cerimonie».

La prima lastra della chiesa conventuale, posata «sotto il canto avanti la chiesa verso il palazzo» dal duca Cosimo, giunto appositamente a Pisa per l’occasione, recava impressa un’arme di casa Medici sormontata dalla croce stefaniana «con alcune lettere latine et attorno sui canti vi era alcuni incavi tondi […] dove il duca, fatta la cerimonia, pose più medaglie d’oro, d’argento, di metallo con la sua impronta e sopra quattro piastre di rame che coprivano dette medaglie e sopra un’altra pietra simile alla prima incastrata con metalli». Non è chiaro quali fossero le medaglie cosimiane utilizzate per Santo Stefano. Cinquanta esemplari in bronzo, citati senza ulteriori specifiche nella Guardaroba Medicea, vennero inviati nel 1565 a Pisa per questo scopo. Stando a una ricostruzione già proposta in bibliografia, questi sarebbero da identificare in pezzi recanti al diritto l’effigie del duca e al rovescio la fabbrica degli Uffizi, già coniati in precedenza da Domenico Poggini. Non si può però escludere che si tratti verosimilmente di medaglie realizzate dallo stesso artista secondo un nuovo, apposito tipo. Sono infatti ancora oggi conservati al Museo Nazionale del Bargello due esemplari bronzei (invv. 6407; Dep. 2990) che non solo presentano al recto l’immagine di Cosimo, ma soprattutto recano al verso l’iscrizione «RELIGIONIS ERGO», accompagnata dal giglio fiorentino, che sembrano attagliarsi perfettamente all’occasione.

1585

L’ambasciata Tenshō a Pisa

Nella primavera del 1585, Francesco I de’ Medici ricevette a Pisa la visita di quattro giovani ambasciatori giapponesi, partiti da Nagasaki alla volta dell’Europa. L’occasione permise dal granduca di esibire la ricchezza dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e la magnificenza delle sue sedi: gli ospiti furono condotti in visita sia nel Palazzo della Carovana, sia nella chiesa di Santo Stefano, dove poterono presenziare a una cerimonia sacra.

A dare impulso alla spedizione era stato il gesuita Alessandro Valignano (1539-1606), Visitatore delle Indie, ansioso di esibire il felice esito dell’evangelizzazione e conversione alla religione cristiana condotte in Asia dalla Compagnia di Gesù. Valignano aveva a questo scopo selezionato quattro giovani rampolli di nobili famiglie giapponesi convertitesi al cristianesimo – Itō Sukemasu, battezzato Mancio, e Chijiwa Seizaemon, battezzato Michele, a rappresentanza dei signori feudali del Giappone; poi i nobili Nakaura Jingorō e Hara Nakatsukasa, che presero i nomi rispettivamente di Giuliano e di Martino –, affinché raggiungessero la Santa Sede e omaggiassero papa Gregorio XIII. La spedizione assunse a posteriori il nome di ‘Ambasciata Tenshō’ («Tenshō shōnen shisetsu», ossia «missione dei ragazzi nell’era Tensho»), e fu di fatto la prima ambasciata giapponese a raggiungere l’Europa.

L’eccezionale portata dell’evento è documentata da svariati libelli e cronache a stampa coeve, come le Relazioni della venuta degli ambasciatori giapponesi a Roma sino alla partita di Lisbona (1586) di Guido Gualtieri. Straordinario valore documentario ha poi il De missione Legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam (1590), un dialogo ‘odeporico’ che intercorre tra i quattro giovani protagonisti, verosimilmente scritto in spagnolo da Valignano stesso e tradotto in latino dal gesuita portoghese Duarte de Sande. Dalla lettura di queste e altre fonti, sappiamo che dopo aver attraversato l’Oceano Indiano e aver affrontato una lunga circumnavigazione dell’Africa, i viaggiatori approdarono a Lisbona, fecero tappa a Madrid, alla corte di Filippo II, e, spostatisi ad Alicante, raggiunsero per via di mare la costa tirrenica della penisola italiana, sbarcando a Livorno; dopo aver visitato alcune città dello stato granducale, procedettero sino a Roma, dove Gregorio XIII accordò loro un’udienza privata il 23 marzo 1585. Nonostante il loro itinerario fosse stato accuratamente scandito da Valignano, furono numerose le deviazioni cui i principi nipponici dovettero acconsentire: una di queste lunghe digressioni avvenne alla corte medicea di Pisa, dove l’ambasceria sostò per cinque giorni, dal 2 al 7 marzo 1585.

Francesco I de’ Medici, che dimorava allora in questa città insieme alla granduchessa Bianca Cappello, ebbe così il privilegio di accogliere nel proprio stato, primo tra i governanti italiani, i viaggiatori. Approdati a Livorno il 1° marzo del 1585, i giovani giapponesi furono ricevuti da un suo emissario che li invitò a raggiungere il giorno dopo lo sbarco, su carrozze granducali, Pisa, dove «trovarono un palazzo per loro riccamente apparecchiato». Così decorosamente ricevuti da Francesco I, dai suoi fratelli Pietro e Ferdinando e dalla granduchessa, i missionari furono invitati a soggiornare nell’antica dimora pisana della famiglia, sita in prossimità della chiesa di San Matteo (oggi sede della Prefettura).

Una cinquecentina stampata a Firenze nel 1585 racconta che in quell’occasione Mancio, per compiacere le curiosità ‘etnologiche’ del granduca, si presentò al suo cospetto vestito degli abiti tradizionali giapponesi, sfoggiando «un paro di scarpe dilicatissime di corame di color mascherezato, con calzetti agucchiati di varii colori, […] un paro di calzoni pendenti in foggia turchesca fino sul collo del piede, tessuti di drappo d’oro, e di ricamo, con smeraldi, perle e rubini, […] una casacca lunga senza maniche, fino alla cintura ricamata di simili gioie, con superbissimi e ricchissimi lavori». Così mirabilmente abbigliato, il nobile Mancio – continua l’anonimo cronachista – sarebbe stato ritratto «in pittura dal Buontalenti». Di quest’ultimo aneddoto non si trova conferma né nella cronaca di Gualtieri, né nel De missione, dove si accenna soltanto alla viva ammirazione che le vesti tradizionali esibite dai giovani destarono nei granduchi.

L’agenda dei legati giapponesi, arrivati a Pisa tra la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima, si snodò tra eventi mondani e cerimonie sacre, oltre a visite ad alcuni monumenti cittadini. La sera stessa del loro arrivo, il gruppo si intrattenne a Palazzo Medici, dove la granduchessa Bianca stava ospitando un sontuoso ballo di corte; qui, come racconta un vivace brano del De missione, i giovani forestieri suscitarono l’ilarità generale dei nobili astanti, dimostrando la loro imperizia nelle danze europee.

Il giorno successivo, stando ancora alla stessa fonte, si dedicarono alla visita del «templum maximum miris sumptibus aedificatum» («il tempio maggiore [il Duomo di Pisa] costruito con grandi ricchezze»), e poi del «conventum eorum, qui Divi Stephani equites appellantur», ossia del «convento di quelli che sono chiamati Cavalieri di Santo Stefano», con ogni probabilità il Palazzo della Carovana. Dopo una breve digressione sui prestigiosi ordini cavallereschi fondati da principi e re di tutta Europa, Michele – colui che nella finzione dialogica del De missione sta descrivendo i giorni pisani – passa a raccontare la visita alle sedi dell’Ordine di Santo Stefano – la chiesa omonima e il palazzo conventuale – e a enumerare le grandi ricchezze dell’istituto cavalleresco. In questo contesto, il singolare status di Francesco I de’ Medici, accresciuto dal patrocinio di un ordine religioso-militare, dovette stupire i quattro viaggiatori, ai cui occhi il granduca risultò a tutti gli effetti pari a un re.

All’interno della chiesa di Santo Stefano, i quattro viaggiatori ebbero l’occasione di assistere e partecipare alla liturgia del Mercoledì delle Ceneri: il primo giorno di Quaresima del 1585, alla presenza di ottanta cavalieri stefaniani e, naturalmente, del loro gran maestro (lo stesso granduca), anche i giovani giapponesi ricevettero l’imposizione delle ceneri sulla fronte. Francesco I sedette su un alto seggio collocato in prossimità dell’altare maggiore, e di fronte a lui, in posizione altrettanto preminente, vennero accolti i quattro ospiti. Prima che il rito avesse inizio, i cavalieri, nei loro abiti cerimoniali, si inchinarono al cospetto dei forestieri, per poi genuflettersi dinnanzi all’altare e dignitosamente riverire il granduca con il baciamano. Al termine della messa, i viaggiatori poterono ammirare i moltissimi stendardi espugnati dalle galee stefaniane alle navi piratesche ed esibiti sulle pareti della chiesa a memoria delle vittorie conseguite dall’Ordine che – stando alla nostra fonte – poteva allora contare quattro navi, rapide e ben equipaggiate.

Nonostante nel 1585 fosse ancora priva della sua facciata, la chiesa di Santo Stefano non mancò di destare la viva ammirazione del gruppo: il narratore definisce la sua struttura architettonica «notevole come quella della sede dell’ordine», vale a dire il vicino Palazzo della Carovana. Questo edificio costituì l’ultima tappa del ‘tour’ pisano offerto da Francesco I ai giovani principi nipponici, che furono poco dopo invitati a proseguire verso Firenze. All’interno del palazzo, a ulteriore conferma delle trionfali imprese condotte dai Cavalieri di Santo Stefano, il gruppo di ambasciatori poté contemplare le «molte sacre reliquie, un ricchissimo tesoro, un armadio pieno di ogni specie di armi».

1588

Ingresso di Ferdinando I a Pisa

Il 31 marzo 1588 la città di Pisa in festa celebrò la solenne entrata del nuovo granduca Ferdinando I de’ Medici, acclamato da folle festanti e accolto dagli esponenti di maggior spicco del panorama locale. Dopo aver attraversato le vie del centro, decorate da apparati effimeri e costellate di monumentali archi trionfali, Ferdinando e il suo seguito si ritirarono in Palazzo Medici sul Lungarno, recandosi il giorno successivo a far visita ai cavalieri di Santo Stefano. Questi accolsero e omaggiarono il granduca – e loro gran maestro – con una ossequiosa cerimonia nella chiesa conventuale, giurandogli incondizionata obbedienza.

Partito da Firenze con qualche giorno di anticipo e fermatosi poi presso la Villa dell’Ambrogiana, la mattina del 31 marzo 1588 il cardinale, e da pochi mesi nuovo granduca di Toscana, Ferdinando I de’ Medici raggiunse Pisa, dove fece, come da tradizione, il suo trionfale ingresso per «venire a rivedere e a dar’ ordine di riformare la sua nobile città». In vista del prestigioso arrivo la comunità locale, pur non versando all’epoca in condizioni di prosperità economica, si era mobilitata per addobbare ogni angolo della città e per allestire sontuosi apparati festivi nei punti nevralgici del centro, che sarebbero stati toccati dalla processione di accompagnamento del granduca. Preziosa e dettagliata testimonianza dell’evento si trae dalla descrizione scritta dal letterato e giureconsulto mediceo Giovanni Cervoni, che diede conto con dovizia di particolari sia della preparazione e degli sviluppi della cerimonia che dell’aspetto di singole installazioni ed elementi decorativi.

Dopo essere stato accolto a Cascina dalle milizie pisane e da alti dignitari cittadini, Ferdinando smontò dalla sua carrozza, salì in sella a una chinéa (cavallo bianco da parata) e scortato da una foltissima comitiva si rimise in cammino alla volta della città. Il transito si avviò da Porta San Marco, davanti alla quale fu eretto un monumentale arco trionfale dedicato alla celebrazione del buon governo granducale; proseguì quindi, tra stuoli di folla acclamante, lungo la Via di San Martino fino alla chiesa del Santo Sepolcro, dove era stato collocato un secondo arco, finanziato dalla Nazione fiorentina e allusivo alle virtù morali del sovrano, a cui facevano seguito gli apparati approntati dall’Ufficio dei fiumi e fossi, inneggianti all’efficacia delle disposte bonifiche territoriali, e dalla Dogana. Attraversato il «Ponte vecchio» (attuale Ponte di Mezzo), nuovi archi attendevano Ferdinando: uno all’altezza dell’attuale Piazza Garibaldi, ornato da tele aventi per soggetto episodi della sua vita e della sua carriera, e uno più avanti sul Lungarno, in direzione del «nuovo palazzo» di sua altezza (attuale Palazzo Reale), voluto dallo Studio pisano, che ne celebrava la statura intellettuale. Il corteo avanzò infine «sotto l’arco e palco ordinato per la Musica […], la qual si fece nel suo passare», e quello dell’arsenale navale, su cui si stagliavano le statue allegoriche di Giustizia e Pace.

Trascorsa la notte nel palazzo di famiglia, il giorno successivo il granduca volle rendere omaggio con una visita ai cavalieri dell’Ordine stefaniano, di cui egli era gran maestro, che lo accolsero a loro volta con solenni celebrazioni in una Piazza dei Cavalieri vestita a festa. Coordinatori e responsabili dei lavori per la messa in opera degli allestimenti festivi furono Ottavio Piazza e Ridolfo Sirigatti. Scortato al di sotto di un baldacchino, Ferdinando fu condotto all’ingresso della chiesa di Santo Stefano, la cui facciata, allora incompleta e dunque non dotata del rivestimento marmoreo che vi si vede ancora oggi, era stata per l’occasione coperta da impalcature lignee atte a sostenere le strutture effimere utilizzate per renderne più maestoso l’aspetto. Un grande portale architravato era stato infatti anteposto a quello reale di accesso all’edificio, affiancato da pilastri scanalati sormontati da festoni e iscrizioni e intervallati tra loro da tele dipinte con personificazioni della Beatitudine, della Vittoria, della Vita attiva e contemplativa, della Fedeltà e dell’Ubbidienza, unite alle insegne araldiche del granduca. L’interno della chiesa, anch’esso spoglio e privo di decorazioni come la facciata, era stato interamente rivestito da festoni, paramenti di stoffa lavorata, bandiere e da un ciclo di cinque tele a monocromo (tuttora in situ) con Episodi della vita di santo Stefano I papa e martire, secondo un programma iconografico ancora una volta ideato da Sirigatti ed eseguito da un gruppo di pittori più e meno noti, tra cui Alessandro Pieroni dell’Impruneta, Giovanni Stradano e Giovanni Balducci detto il Cosci. Ferdinando fu ricevuto dal Priore dell’Ordine, che gli diede l’acquasanta e lo trasse poi all’altare maggiore, dove i cavalieri, tutti raccolti e riuniti in chiesa per l’occasione, gli resero omaggio offrendogli la propria obbedienza, mentre i musici intonavano in sottofondo il Te Deum.

Media gallery

1609

Il granduca Cosimo II accoglie i vincitori della battaglia di Bona

Affacciata sulla costa algerina, la città di Bona (oggi Annaba) rappresentava un baluardo strategico per la compagine turca, macchiatasi poco tempo prima della missione stefaniana di terribili torture inflitte ai soldati cristiani catturati a seguito di un naufragio. Il 16 settembre 1607, non senza difficoltà, l’esercito mediceo riuscì a espugnare la roccaforte nemica e nell’aprile del 1609 la vittoria, tra le più importanti mai raggiunte dall’Ordine, venne infine celebrata a Pisa, con una solenne cerimonia allestita in Piazza dei Cavalieri che vide protagonista il giovane granduca Cosimo II, da poco succeduto al padre Ferdinando I.

La presa della città di Bona, corrispondente all’attuale Annaba, sulla costa nord-orientale dell’Algeria, fu l’esito di un’importante operazione militare condotta via mare e via terra dai cavalieri di Santo Stefano al servizio del granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici. Comandanti della missione furono l’ammiraglio Iacopo Inghirami e il gran contestabile dell’Ordine stefaniano Silvio Piccolomini, aio (cioè precettore) del giovane gran principe Cosimo II, in nome del quale fu armata la spedizione. Il movente del piano fu probabilmente l’attacco di pirateria perpetrato poco tempo prima ai danni di alcune navi dell’Ordine, naufragate proprio al largo della costa magrebina, i cui soldati furono tratti prigionieri e sottoposti a orrende torture che culminarono nell’ostensione delle loro teste mozzate sulla sommità delle mura di Bona. Al di là delle ragioni legate alla volontà di vendicare i propri caduti, la città costituiva una delle più insidiose roccaforti ottomane dell’area mediterranea e la sua definitiva espugnazione avrebbe quindi portato grande vantaggio, in termini di immagine e di affermazione di potere, al governo ferdinandiano, ancor più dopo la disfatta di Famagosta, sull’isola di Cipro, assediata dai Turchi nell’estate del 1607.

223 x 301 mm

La flotta stefaniana era composta da nove galee, tre galeoni e due bertoni (navi a tre alberi), con un seguito di imbarcazioni minori e un’armata di oltre duemila uomini, tra cavalieri e soldati di ventura. La missione fu studiata e programmata nei minimi dettagli, ma alcuni imprevisti nelle fasi di avvicinamento alla costa ne causarono un pericoloso ritardo, tale da metterne a repentaglio l’intero esito. Ciò nonostante, il 16 settembre 1607, Piccolomini decise di procedere allo sbarco e pur nella difficoltà dell’impresa, riuscì a guidare le sue truppe verso la vittoria. Conclusa la battaglia, Bona venne saccheggiata e data alle fiamme, mentre l’esercito si accinse immediatamente a ripartire alla volta di Livorno.

Le vittorie sui Turchi, paradigmi della Ecclesia triumphans, furono sempre oggetto di sontuose celebrazioni da parte dell’Ordine, che si atteneva per questi eventi a un ben preciso e codificato cerimoniale. L’impresa di Bona fu dunque festeggiata a Pisa il 1° aprile 1609, con una processione in Piazza dei Cavalieri e una messa solenne nella chiesa di Santo Stefano. Dalle cronache e dai documenti dell’epoca sappiamo che per l’occasione il granduca Cosimo II, da poco succeduto al defunto padre, e sua moglie Maria Maddalena d’Austria avevano raggiunto la città con qualche giorno di anticipo, il 26 marzo; vestiti gli abiti di gran maestro dell’Ordine, il 1° aprile successivo, Cosimo accolse in chiesa il corteo processionale aperto dai Cavalieri del Tau (già antico Ordine di San Giacomo d’Altopascio, assorbito alla fine del Cinquecento dall’Ordine stefaniano) e dai suonatori di trombe, seguiti dal gran contestabile Piccolomini con lo stendardo della Religione, da tredici prigionieri con le insegne, in vesti da parata, e dagli altri cavalieri. Inginocchiato davanti all’altare, il granduca si raccolse in preghiera, dopodiché le bandiere turche predate a Bona vennero offerte al monsignore officiante, che le benedisse sancendone la definitiva consegna all’Ordine. La meticolosa programmazione dell’evento, di cui si conserva memoria scritta presso l’Archivio di Stato di Pisa, aggiungeva che a conclusione delle celebrazioni «Sua Altezza Serenissima si ritirerà in sagrestia a spogliarsi l’abito, et nel istesso tempo tutti i signori cavalieri si caveranno l’abito. Sua Altezza Serenissima poi tornerà a sentir messa piana».

Nel 1613 i Cavalieri fecero dedicare una delle tavole dipinte sul soffitto della chiesa di Santo Stefano alla battaglia di Bona, tema già toccato anche da Bernardino Poccetti e aiuti in un ciclo di pitture al piano nobile di Palazzo Pitti a Firenze (1607-1609). Le celebrazioni del 1609 sono invece raffigurate in un più tardo affresco eseguito da Baldassarre Franceschini detto il Volterrano nel loggiato esterno della Villa Medicea della Petraia, nei pressi di Firenze (1636-1646), nell’ambito di un più ampio intervento decorativo atto a commemorare i trionfi medicei. Il successo delle flotte stefaniane fu infine oggetto, nel 1694, di un poemetto eroico-encomiastico dedicato a Cosimo III de’ Medici dal conte e cavaliere dell’Ordine Vincenzo Piazza, intitolato Bona espugnata.

Media gallery

1683

Traslazione delle reliquie di santo Stefano

Il 25 aprile 1683 ebbe luogo a Pisa la solenne cerimonia di traslazione delle reliquie di santo Stefano papa e martire dalla chiesa di San Benedetto a quella dei Cavalieri. L’evento si svolse sotto la regia del guardarobiere granducale Diacinto Maria Marmi, che ne ideò i sontuosi apparati effimeri, e vide la partecipazione in Piazza dei Cavalieri di molti membri della famiglia Medici. La cerimonia culminò in Santo Stefano, dove per l’occasione Giovan Battista Foggini aveva approntato il gigantesco modello in legno e stucco raffigurante il Santo tra la Religione e la Fede, ancora oggi conservato nell’edificio sacro.

L’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano desiderava possedere le spoglie del santo fin dal 1571, quando a Giorgio Vasari venne chiesto di adoperarsi in tal senso; all’epoca però le reliquie, anteriormente conservate in diversi luoghi di Roma, risultavano disperse. Nel 1611 vennero rinvenuti piccoli frammenti del corpo e alcune ampolle del sangue del santo nel monastero dei minori osservanti di Santa Maria della Colonna a Trani, che il granduca Ferdinando II de’ Medici cercò invano di ottenere.

Solo nel 1682, sotto il regno di Cosimo III de’ Medici, dopo lunghe trattative con le autorità civili e religiose di Trani, di cui il santo era ormai divenuto protettore, e a seguito di un breve di papa Innocenzo XI, le reliquie vennero concesse all’Ordine. Dopo il loro arrivo – via terra fino a Napoli e poi via mare – le sacre spoglie furono inizialmente conservate nella chiesa inferiore di San Benedetto, soggetta alla giurisdizione dei Cavalieri, i quali organizzarono la cerimonia di traslazione per la domenica in albis dell’anno successivo, il 25 aprile 1683, in concomitanza con la riunione del Capitolo Generale dell’Ordine, nel corso del quale si sarebbero rinnovate le cariche per tre anni.

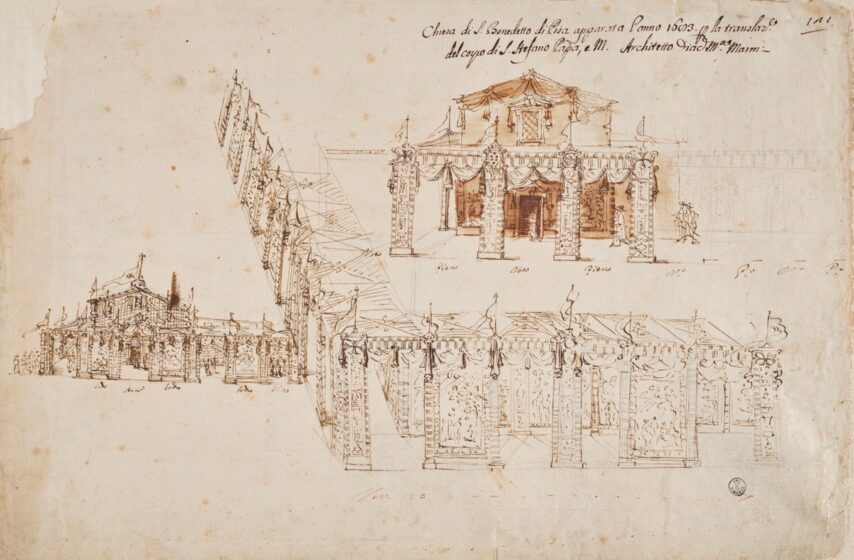

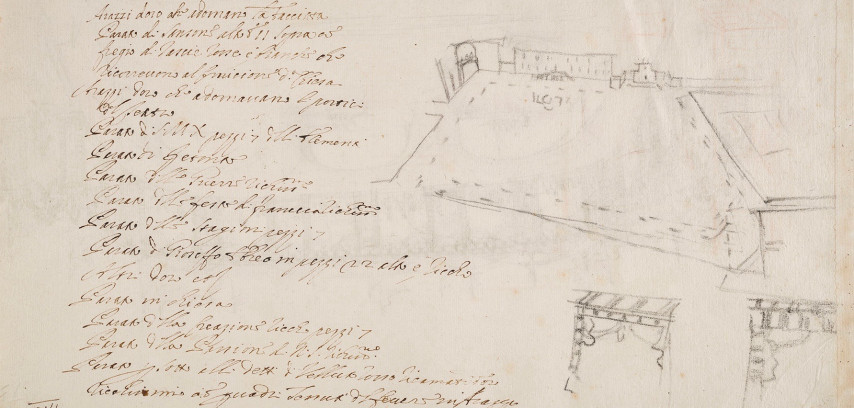

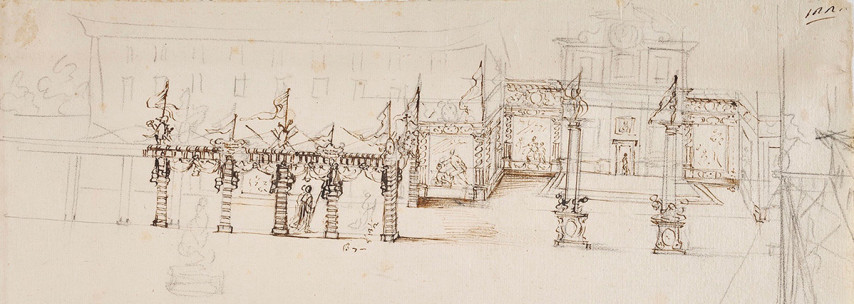

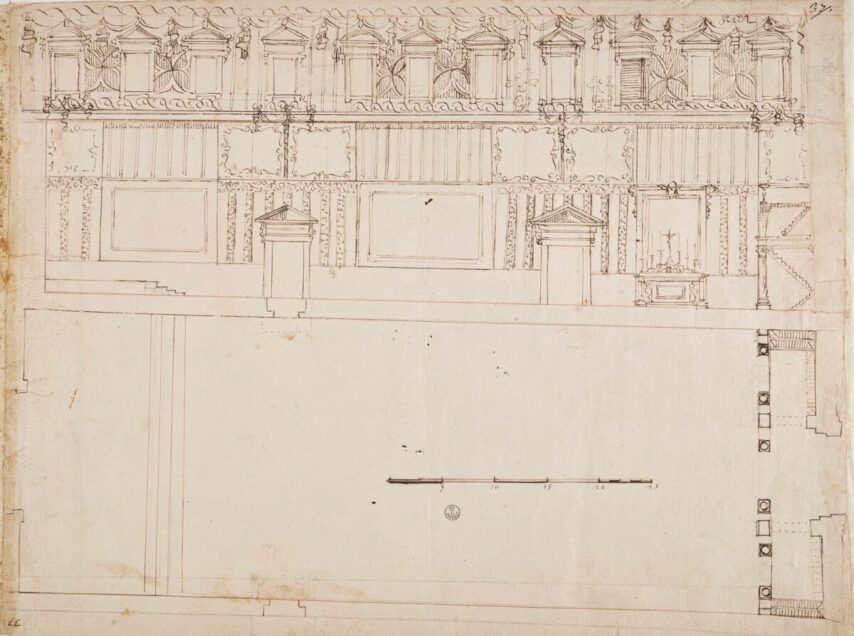

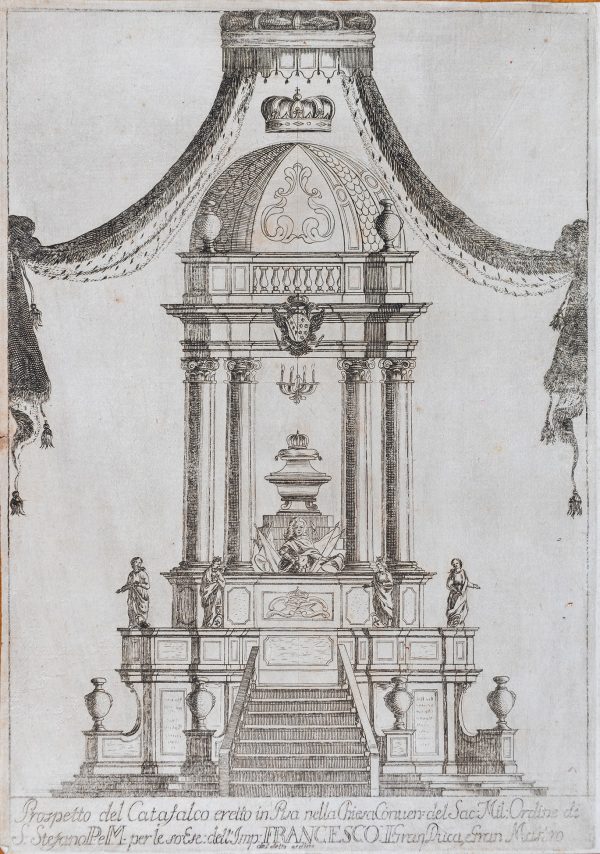

Lo svolgimento della cerimonia, culminante in Piazza dei Cavalieri, e i ricchi parati che adornavano il percorso tra le due chiese sono descritti da alcune fonti – manoscritte e a stampa –, e da una lettera di Diacinto (o Giacinto) Maria Marmi, all’epoca guardarobiere granducale, che ideò gli apparati effimeri per l’evento. Concorrono a ricostruire la fastosa cerimonia i pagamenti ai numerosi artisti e artigiani conservati all’Archivio di Stato di Pisa, un nutrito gruppo di disegni – divisi tra Firenze, Pisa e New York – e un’incisione raffigurante proprio gli apparati della piazza. Il nucleo grafico era in parte funzionale a produrre una relazione a stampa dotata di illustrazioni, a oggi non rintracciata e forse mai pubblicata. La relazione doveva essere corredata di nove vedute della festa, commissionate a Domenico Tempesti e Bastiano Tromba. Nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi sono stati rintracciati sei disegni di Marmi, interpretati come schizzi eseguiti a cerimonia conclusa e poi forniti ai due artisti. I tre disegni presso l’Archivio di Stato di Pisa sembrano appartenere a una fase precedente, più operativa, risalente all’elaborazione dell’allestimento vero e proprio e, a mio giudizio, senza che sia certa l’attribuzione a Marmi. Nonostante l’effettiva esecuzione dei disegni da tradurre a stampa da parte di Tempesti e Tromba – testimoniata da un pagamento di 40 scudi –, una sola delle nove vedute, quella dell’interno di Santo Stefano, è stata rintracciata in The Morgan Library and Museum di New York.

Nel corso della festa, attentamente ricostruita da Barbara Riederer-Grohs e soprattutto da Franco Paliaga, l’urna con le reliquie venne prelevata dalla chiesa inferiore di San Benedetto ed esposta tra ceri e argenterie nell’altare di quella superiore, parata per l’occasione con arazzi rappresentanti storie sacre. La facciata di San Benedetto era ornata da un’impalcatura con pilastri, ricoperti di cotonina a scacchi bianca e turchina, che sorreggevano un fregio e un cornicione arricchiti da bandiere. Tra le allegorie della Pietà e della Giustizia era posto un arazzo raffigurante le gesta di Cosimo I de’ Medici (non facilmente riconoscibile nel disegno degli Uffizi).

L’urna venne posta sotto un baldacchino e portata in processione dal granduca Cosimo III in abito da gran maestro e da un seguito di quattrocento persone tra cavalieri e clero. Il corteo procedette sul Lungarno fino al Ponte di Mezzo, che costituiva un altro punto clou del percorso, segnalato al passaggio dal fuoco di mortaretti, oltre che dal ricchissimo parato: introdotto e concluso da due archi trionfali, prevedeva una copertura con tende ‘da galera’, fregi e altri panni colorati. Arazzi con le figure della Fede, della Speranza, dell’Allegrezza e del Dolore erano stati posti all’inizio e alla fine del ponte. Anche negli spazi tra i pilastri furono inseriti arazzi con figure allegoriche.

Lungo la Via del Borgo erano affissi una serie di arazzi con Storie dei Medici (Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico, Clemente VII, Cosimo I), il cosiddetto parato ‘della Vigilanza’, il ciclo delle ‘feste fiorentine’, e altre serie dedicate a personaggi mitologici.

Un altro arco trionfale, su cui era stato apposto un episodio a chiaroscuro della Vita di santo Stefano, introduceva nella piazza, interamente circondata da un loggiato ligneo ad archi che sosteneva diverse serie di arazzi: tra queste le Storie di san Giuseppe e di Fetonte, il parato ‘degli Elementi’, le Nozze tra Enrico IV e Maria de’ Medici e singoli pezzi raffiguranti storie sacre. In piazza, ad attendere la processione, erano diversi esponenti della famiglia Medici: la granduchessa Vittoria della Rovere, i principi Ferdinando e Gian Gastone e il cardinale Francesco Maria, fratello del granduca.

Sciolto il corteo, si procedette a entrare in chiesa. Davanti ad essa erano state sistemate due colonne, sovrastate dalla figura della Religione recante lo stendardo con l’arme dei Cavalieri e ai piedi le spoglie nemiche, e da quella della Vittoria, anch’essa con spoglie nemiche ai piedi, mentre nelle mani teneva lo stendardo e una corona. Sui piedistalli delle colonne erano incatenate quattro figure di prigionieri. Sulla facciata della chiesa campeggiava il ritratto del granduca Cosimo III, eseguito da Pietro Dandini coadiuvato da doratori e tessitori.

L’interno della chiesa era stato dotato di un palco per i musici, di troni per il granduca e il priore Felice Marchetti, e di ‘gabinetti’ per ospitare gli invitati e la corte: tra questi, oltre alle autorità dell’Ordine, erano presenti l’arcivescovo di Pisa Francesco Pannocchieschi d’Elci, e il vicegerente della diocesi di Roma monsignor Giacomo De Angelis. La chiesa era parata con diverse serie di arazzi: delle Grottesche, di Sansone, della Creazione di Adamo. Dal soffitto, invece, pendeva uno stendardo raffigurante il santo con un angelo e, ai piedi, la figura della Religione genuflessa. Sull’altare maggiore, progettato per l’occasione da Pier Francesco Silvani, campeggiavano le figure in gesso e legno realizzate da Giovan Battista Foggini, raffiguranti il Santo tra la Religione e la Fede, oggi conservate in un ambiente a destra del presbiterio.

L’evento fu senza precedenti. Diacinto Maria Marmi soggiornò a Pisa per 43 giorni e curò, coadiuvato da un vero e proprio team, ogni singolo aspetto, compresi i lunghi lavori di adeguamento del sito: dalla sistemazione degli interni della chiesa (comprensiva di dorature, spolverature, movimentazione dei materiali), a quella degli assi viari interessati dal passaggio del corteo. Furono effettuati lavori di miglioria sulle facciate e sui tetti degli edifici. Le strade vennero ricoperte di rena e la piazza ripulita e lastricata in alcuni punti con acciottolato.

Franco Paliaga sottolinea la particolarità della cerimonia, svoltasi da un luogo di pertinenza dell’Ordine a un altro – marcati rispettivamente dai ritratti di Cosimo I e Cosimo III –, che attraversava gli assi più importanti della città (Lungarni e Borgo) tramite un sistema di gallerie coperte.

Gli apparati effimeri concepiti da Marmi corrisposero tanto ad esigenze economiche quanto simboliche: molti arazzi provenivano dalla Guardaroba medicea; tende e altri tessuti da Santa Maria Novella e da numerose istituzioni fiorentine, pisane e livornesi; altri oggetti da prestiti privati. Il vasto repertorio sacro e profano suscitò meraviglia e ammirazione, puntando principalmente sull’aspetto decorativo, anche se alcuni arazzi palesavano ovviamente il nesso tra la dinastia medicea e l’Ordine, esaltando la necessità della lotta contro l’invasore in un momento storico particolare: l’avanzata turca alle porte di Vienna.

Media gallery

1765

Pompe funebri per la morte di Francesco I di Lorena

A partire dal 19 dicembre 1765 si avviarono a Pisa le sontuose celebrazioni funebri in memoria dell’imperatore Francesco I di Lorena, scomparso improvvisamente nell’estate di quell’anno lasciando come eredi i figli Giuseppe e Pietro Leopoldo. L’evento fu organizzato dall’Ordine di Santo Stefano (di cui il Lorena era gran maestro in veste di granduca di Toscana), che per l’occasione curò con meticolosa attenzione tutti i dettagli della cerimonia e dell’allestimento interno ed esterno della chiesa conventuale.

Morto improvvisamente a Innsbruck la sera del 18 agosto 1765, stroncato da un ictus mentre si trovava in carrozza con il figlio Giuseppe, Francesco Stefano di Lorena (1708-1765), imperatore del Sacro Romano Impero con il nome di Francesco I di Lorena dal 1745 e granduca di Toscana con il nome di Francesco III dal 1737, lasciò i suoi sudditi e l’amata moglie Maria Teresa d’Austria sconvolti dall’inaspettato evento. Già prescelto quale erede al trono imperiale, fu a quel punto proprio Giuseppe, primogenito maschio, a succedere al padre, mentre il più giovane Pietro Leopoldo, che pochi giorni prima della scomparsa del genitore aveva preso in sposa l’infanta Maria Luisa di Borbone-Spagna, assunse il governo del granducato di Toscana, le cui principali città si attivarono subito per rendere omaggio al defunto con sontuose cerimonie.