Base onorifica per la sacerdotessa Minyra

ISegesta G1

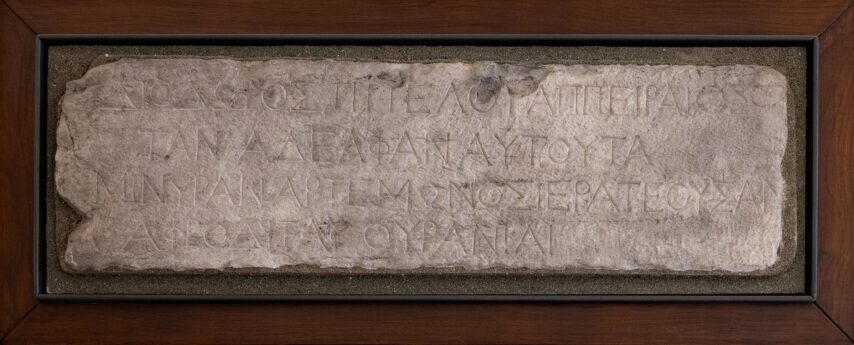

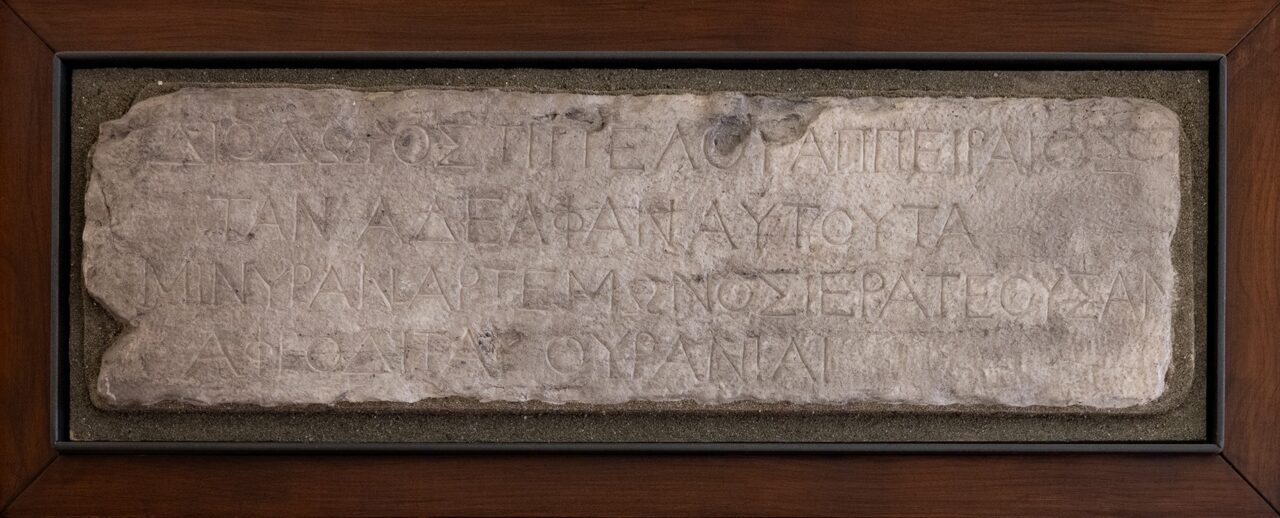

Il calco in resina, collocato al primo piano del Palazzo della Carovana, sul lato sinistro del corridoio che ospita gli studi dei docenti della Classe di Lettere e Filosofia, riproduce la superficie frontale di un blocco in calcarenite, impiegato come base di supporto per una statua. Il blocco è noto fin dal Seicento e, dopo essere stato inglobato nelle case di vari abitanti di Calatafimi, è oggi esposto nella Biblioteca comunale del paese.

L’iscrizione, su 4 linee, è la dedica della statua che in origine si trovava sul blocco e di cui, come quasi sempre, non è rimasta nessuna traccia. Si apre col nome del dedicante, Diodoros, che era anche colui che materialmente doveva aver pagato il necessario per l’erezione del monumento. La dedicataria è Minyra, qualificata come sacerdotessa e sorella del dedicante. Come era uso nel mondo greco tra privati cittadini, la dedica della statua è rivolta propriamente a una divinità, in questo caso Afrodite Urania, che si può presumere fosse anche la dea di cui Minyra era sacerdotessa.

Il rilievo dato al nome del dedicante, prima ancora che a quello della dedicataria, mostra bene come per Diodoros dedicare una statua alla sorella fosse anche un modo per celebrare sé stesso, la sua famiglia e la sua disponibilità economica. Perfetta conferma viene da un’altra base ritrovata a Segesta molto di recente (maggio 2021), su cui il medesimo Diodoros dedica una statua a suo padre.

La similarità tra le due basi balza subito all’occhio: ad esempio il nome di Diodoros occupa in entrambe l’intera prima linea del testo e la paleografia delle due iscrizioni è pressoché identica, al punto che si può supporre che il lapicida sia il medesimo.

Il testo di ISegesta G1 è il seguente:

Διόδωρος Τιττέλου Ἀππειραῖος

τὰν ἀδελφὰν αὐτοῦτα

Μινύραν Ἀρτέμωνος ἱερατεύουσαν

Ἀφροδίται Οὐρανίαι.

«Diodoros, figlio di Tittelos, Apperaios (dedicò una statua di) sua sorella Minyra moglie di Artemon, mentre questa ricopriva il sacerdozio, ad Afrodite Urania».

Relativamente all’onomastica, il significato di Apperaios, terzo nome di Diodoros, non è chiaro: potrebbe trattarsi di un gentilizio, e rimandare quindi a un gruppo familiare più grande, oppure essere un demotico, e riferirsi quindi a una suddivisione civica e topografica del territorio segestano al momento non meglio nota. Quanto al genitivo Ἀρτέμωνος legato a Minyra, all’apparenza un patronimico, tale non può essere, perché il padre di fratello e sorella è Tittelos. Bisogna quindi ritenerlo un più raro gamonimico, un tipo di denominazione che rimanda al marito e che è presente anche nell’iscrizione segestana G2.

Il culto di Afrodite Urania a Segesta è unicamente attestato da questa iscrizione, ma si tratta di un culto frequente nel mondo greco: basti ricordare che ad Atene ad Afrodite Urania era riservato un piccolo tempio proprio sull’agorà. Relativamente alla nostra iscrizione, il Gualtherus, primo commentatore (1625), stabiliva che provenisse dall’area del grande tempio dorico di Segesta. Se questo fosse vero, potrebbe indicare che il principale tempio cittadino era dedicato a questa divinità, e la cosa ben si confarebbe al fatto che Minyra, al pari di Diodoros e del loro padre Tittelos, doveva far parte dell’élite di Segesta, e quindi avere la possibilità di accedere ai culti più prestigiosi. Al momento però non è una prova conclusiva, perché nelle raccolte epigrafiche meno recenti i riferimenti topografici sono spesso imprecisi, come dimostra anche il caso di G10.

Sulla cronologia, gli indizi si riducono alla forma delle lettere e all’assenza di onomastica romana. La forma dell’alpha (tratto orizzontale non ancora ‘spezzato’), il formato più piccolo dell’occhiello del phi e talvolta anche dell’omicron sono a favore di una datazione alla media età ellenistica (tra il III e il II sec. a.C.), quando la romanizzazione non era ancora così intensa.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.