Vita dei normalisti

metà XIX sec.-metà XX sec.

Dopo l’avvio napoleonico e la rapida interruzione delle attività per oltre un trentennio, la Normale rinacque con il motuproprio del granduca Leopoldo II del 28 novembre 1846, trovando la sua sede definitiva nel Palazzo della Carovana, a spese dell’Ordine di Santo Stefano, in continuità con la vocazione didattica che questo aveva sviluppato a partire dalle riforme tardo-settecentesche. Delle tre sezioni previste, Filosofia, Filologia e Scienze fisico-matematiche, solo dieci allievi delle prime due avevano diritto a una borsa da convittore interno. Alla sezione scientifica erano riservati dei posti esterni da definire ogni anno. L’istituzione era presieduta da un rettore, che alloggiava nel palazzo e che per tutto il periodo granducale fu il canonico Ranieri Sbragia, e da un direttore degli studi, coincidente con il professore di Pedagogia della Facoltà letteraria dell’Università di Pisa, affiancati da due ripetitori.

Nella Carovana leopoldina la vita dei normalisti era contrassegnata da un rigido tenore disciplinare e confessionale, per quanto l’attenzione a una formazione pedagogica nella preparazione dei futuri insegnanti costituisse un elemento innovativo. L’aria di un ambiente un po’ ottuso, da convento, ci è restituita dalle testimonianze di Giosuè Carducci, che frequentò la Scuola tra 1853 e 1856. Ecclesiastico conservatore, a Sbragia spettava l’educazione morale e religiosa degli allievi, che comprendeva la messa mattutina, il rosario serale, la spiegazione domenicale del Vangelo «alla derrata», le conferenze di religione e una volta al mese la congregazione, con tutti gli universitari pisani, nella chiesa di San Sisto. Sempre secondo Carducci, il sacerdote e ripetitore interno Pietro Ninci, professore di Greco, che in quanto vicedirettore viveva anch’egli in Carovana, appariva incapace di fornire un’educazione diversa dalla semplice grammatica: «ché coteste menti son nate per declinare verbi non per sentire o far sentire il bello: guai, guai nella Scuola Normale a colui che pensa!». Agli allievi inoltre era imposto, quasi come l’uniforme della Normale napoleonica, un abito scuro simbolo di gravità.

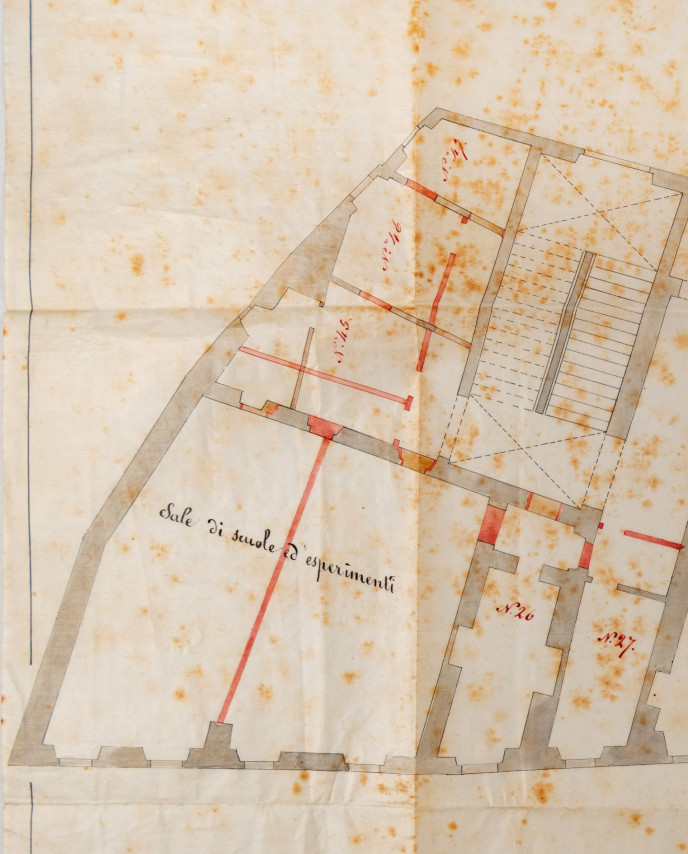

L’organizzazione interna degli ambienti non doveva essere diversa da quella della Carovana dei cavalieri: il collegamento funzionale era realizzato dal loggiato (a quell’epoca murato) su cui si innestavano il corridoio d’entrata e le camere degli allievi, divise come i vecchi quartieri in anticamere e camere vere e proprie. Secondo la testimonianza di un amico e compagno, la camera di Carducci era la seconda a destra dal corridoio di ingresso al primo piano e una pianta del 1862 del terzo piano indica la Sala degli Stemmi come ‘Sala di scuole ed esperimenti’, a testimoniarne il privilegiato utilizzo didattico, complice l’assenza di ambienti appositamente destinati ad aule. Sempre nell’andito di ingresso vi era la campanella che segnava l’ora del desinare, ed è assai probabile che la mensa fosse nell’attuale Aula Bianchi Scienze, dove si trovava già dal tardo Settecento. Altre testimonianze riferiscono, però, di un’atmosfera più libera e scanzonata: serenate e scherzi nei corridoi e riunioni nelle camere, il ponce bianco serale preparato «adunati in una stanza al terzo piano, che serviva ad uso di guardaroba» e, nella bella stagione, il gioco delle bocce in cortile con «una dozzina di grosse palle di legno», non essendoci ancora la pratica interna della ginnastica e della scherma come sarà poi in età postunitaria.

Con la soppressione da parte del Governo provvisorio dell’Ordine nel 1859 e il passaggio della Toscana al Regno d’Italia, la Scuola Normale veniva nel 1862 privata del suo carattere confessionale e riformata per adattarla alla sua nuova funzione di baricentro nazionale per la formazione dei professori secondari. Si eliminava così la figura del rettore ecclesiastico, mentre il direttore degli studi fu designato quale capo dell’istituzione. Gli allievi della Normale postunitaria afferivano a una molteplicità di categorie: convittori interni a titolo gratuito, convittori a pagamento, allievi aggregati esterni con sussidio e senza sussidio, e l’assegnazione avveniva sulla base della graduatoria di merito del concorso di ammissione. La divisione di origine granducale, per cui soltanto gli allievi di Lettere risiedevano nell’edificio di Giorgio Vasari, mentre quelli di Scienze potevano essere solo aggregati, riproposta dal regolamento Matteucci del 1862, fu presto abbandonata. Dopo la direzione dello storico Pasquale Villari (1862-1865), sotto Enrico Betti (1865-1892) il Palazzo della Carovana arrivò ad ospitare in maniera stabile una ventina e più di convittori interni, sempre uomini. Le donne, presenti nell’istituzione dal 1889 con l’ammissione di Erminia Pittalunga, potevano figurare solo come aggregate esterne, essendo il convitto esclusivamente maschile. Fu questo uno dei motivi che portò, nonostante la presenza femminile nel corso del secondo decennio del Novecento fosse arrivata a volte a costituire la maggioranza dei diplomati annuali, alla infelice esclusione delle donne dal concorso nel 1929 ad opera di Giovanni Gentile, quando furono eliminate tutte le categorie di normalisti che non fossero allievi convittori a titolo gratuito.

Le riforme postunitarie trasformarono i ripetitori granducali in professori interni, uno per Lettere e uno per Scienze, il cui ruolo passò man mano dall’assistere i normalisti negli esercizi a tenere corsi seminariali veri e propri. Tra di essi era scelto il vicedirettore, il quale spesso risiedeva alla Scuola, costituendo il riferimento quotidiano per i convittori, soprattutto quando il direttore, come nel caso di Villari, Betti e Ulisse Dini, era impegnato nella politica nazionale.

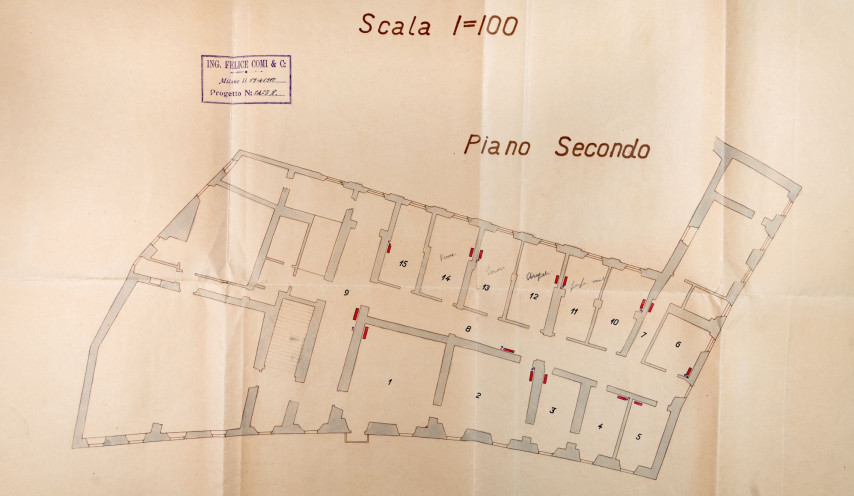

Allievo tra il 1893 e il 1897, Giovanni Gentile ricorda, in ogni caso, un ambiente dove gli allievi erano spinti alla ricerca, sotto la guida attenta del direttore Alessandro D’Ancona. Nelle sue parole la Scuola di fine Ottocento emerge come anche un ambiente vivace, dove imperversavano accese discussioni politiche che potevano finire «a pugni» quando si dibatteva attorno «ai luttuosi fatti d’Africa» o «alla moralità e al valore politico del Crispi», come avveniva nella ‘Sala di lettura dei giornali e delle riviste’, inaugurata alla presenza del direttore. Per quanto riguarda gli altri spazi funzionali del palazzo, grande doveva essere la continuità tra la Normale granducale e quella pregentiliana. L’unica differenza notevole è l’apertura di tre corridoi trasversali al corpo vasariano, uno per piano, con la fine definitiva dell’organizzazione a quartieri: essi appaiono già in alcune mappe del 1915 tracciate per progettare un impianto di riscaldamento alla Scuola (installato però alla fine solo con i lavori gentiliani).

Questa Normale, in cui la collegialità e la guida dei professori interni spingevano verso un tirocinio scientifico solido, rimase impressa nella concezione pedagogica di Gentile informando buona parte della sua successiva riforma. Ma la vitalità studentesca tipica degli anni a cavallo del nuovo secolo sembra invece essere sparita negli anni Venti del Novecento, ad eccezione di pochi casi, come Enrico Fermi, allievo nel 1918-1922, i cui ricordi alla moglie lo mostrano spesso coinvolto nella goliardia universitaria fuori dalla Carovana. Gli anni Venti furono il momento di peggior crisi dell’istituzione, in cui la scarsa dotazione finanziaria e l’inflazione generale ebbero non solo un effetto sulla mensa (famoso il ricordo di Fermi del baccalà lesso da condire con olio e limone), ma anche sul numero dei normalisti convittori, scesi a meno di quindici. A questo stato di crisi provò a reagire Gentile nel 1928-1929, quando assunse la guida della Scuola, prima come regio commissario e poi come direttore fino al 1943. Oltre all’ampliamento della Carovana con la realizzazione di tre nuove ali alle spalle dell’edificio vasariano che permisero di ospitare fino a un centinaio di allievi, Gentile, forte dei maggiori finanziamenti ottenuti grazie alla vicinanza al regime e a Benito Mussolini stesso, determinò un rilancio della Normale sotto ogni aspetto e ottenne con lo Statuto del 1932 la sua definitiva autonomia giuridica e amministrativa dall’Università di Pisa. Con l’ampliarsi degli spazi ora a disposizione, il palazzo, caratterizzato tradizionalmente da una severa austerità, veniva impreziosito da nuovi arredi e da nuove sale di rappresentanza: accanto alla restaurata Sala Azzurra (sede della Biblioteca), la ‘nuova’ Sala degli Stemmi (prima come spazio polivalente), la Sala del Ballatoio (indicata in questo momento come ‘Sala delle Riviste’) e le Sale della Direzione. Inoltre, collocate nei corridoi al secondo, terzo e quarto piano delle ali aggiunte, le stanze degli allievi furono arredate con mobili creati ad hoc, e furono installati nuovi servizi igienici in comune.

La rifondazione della Scuola passò anche da un nuovo regolamento di disciplina del suo convitto, severo e puntiglioso. Le norme prescrivevano la sveglia alle 7:30 e il silenzio alle 22:30, quando si chiudeva il portone, obbligando così spesso gli allievi ad andare via prima del tempo dal teatro; stabilivano in modo rigido gli orari dei pasti, ora ospitati in una nuova Sala della Mensa al primo piano, in cui gli allievi, «convenientemente vestiti», avevano ognuno il proprio posto assegnato; vietavano di giocare o schiamazzare nei locali e nei corridoi della Carovana e di parlare o spostarsi in un’altra camera dopo che era suonata la campana del silenzio.

Le numerose memorie degli allievi degli anni Trenta ci restituiscono però una realtà sociale ben diversa, pervasa più che da uno spirito monacale da una eccentrica vitalità, in cui il regolamento gentiliano era preso poco alla lettera. Nel suo diario, il borsista tedesco Karl-Eugen Gass ricorda che il pigiama era «la consueta tenuta da lavoro del normalista», viste le lunghe maratone notturne di studio, e che frequenti erano i festini improvvisati e le conversazioni serali, fino all’emblematico caso del Capodanno del 1937-1938 quando gli allievi rimasti alla Scuola celebrarono la ricorrenza con libagioni, «danze sciamaniche» e urla selvagge per i corridoi, terrorizzando il portiere. Inoltre, secondo altre testimonianze gli orari mattutini erano raramente rispettati, anzi gli studenti più anziani si facevano spesso portare la colazione a letto dalle matricole e molti erano gli stratagemmi per rientrare dopo la chiusura del portone, tra cui una finestra della mensa del primo piano lasciata aperta, ricordata da Carlo Azeglio Ciampi, allievo nel 1937-1941.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.