Vita dei cavalieri stefaniani

XVI e XVII secc.

Allo stato attuale delle ricerche, non si conoscono fonti che registrino l’organizzazione concreta del Palazzo della Carovana o disegni che testimonino la disposizione interna dei suoi ambienti, utili per ricostruire la vita dei cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano tra Cinquecento e Seicento, cioè nel momento di maggiore attività militare e navale.

Tra i pochi elementi che è possibile attestare con certezza c’è però la collocazione nell’edificio di un’armeria. Pochi anni dopo la fondazione della Religione, all’indomani dei lavori edilizi vasariani, il palazzo ospitava un’armeria, verosimilmente già nel salone al piano terra corrispondente grossomodo all’attuale Sala della Colonna, per quanto non venisse considerata una soluzione ottimale. Nel 1582 il gran cancelliere Fausto Albergotti, a nome del Consiglio dei Dodici, si lamentava perché la sala era «molto umida et sottoposta a venti di mare», il che andava in pregiudizio del buono stato delle armi e delle corazze, e per questo supplicava Francesco I de’ Medici di autorizzare il loro spostamento. Non sappiamo però se il rescritto granducale di risposta, che suggeriva di trasferire la collezione nell’attuale Sala degli Stemmi («mettisi nel salone dove si gioca d’arme»), ebbe realmente seguito: sono documentati invece nel 1583 lavori di rinnovamento del salone medievale sotto la guida di Davide Fortini, probabilmente per ottenere una più razionale organizzazione degli spazi, dal momento che (lo aveva annotato sempre Albergotti l’anno prima): «detta stanza dell’armeria è piena di dette armature, et di più ci sono in essere molti danari pagati da quelli che pigliono l’habito per fare di dette armature» (probabilmente non ancora spesi per mancanza di spazio).

Il riferimento è a una prassi sancita dagli Statuti dell’Ordine secondo i quali i cavalieri militi, «nell’atto dell’apprensione dell’abito», erano tenuti a depositare al tesoriere generale dodici scudi «per comprarne un’armadura di corsaletto finita, soppravveste e picca per conservarsi in armeria et usarsi nelle navigazioni». Spettava poi al commissario del convento, assieme al conservatore generale, uno dei dodici cavalieri del Consiglio, custodire queste armature e registrarne i proprietari sia in un inventario sia con apposite etichette sugli scaffali dove venivano riposte; era inoltre suo compito «far nettare, custodire, rassettare e mantenere in ordine dette armadure a spese del Tesoro», e, secondo le successive prescrizione del granduca Ferdinando II de’ Medici nel 1665, egli non poteva «prestare, dare o consegnare arme alcuna dell’armeria, e della Religione, se non a cavalieri militi, che si fussero dichiarati di navigare; ed a questi, un pezzo solamente d’ogni sorte». Considerando la prima pianta del pianoterra del palazzo a noi nota, quella di Giovanni Michele Piazzini del 1754, l’armeria non occupava a metà Settecento ormai solo la Sala della Colonna (che aveva un accesso diretto su Piazza dei Cavalieri), ma anche diversi ambienti ad essa annessi, raggiungibili dai piani superiori grazie a una scala, oggi non più esistente. La raffigurazione grafica coincideva però con un momento di grandi mutazioni, che, sotto la nuova dinastia lorenese, portarono l’Ordine a trasformarsi gradualmente in un’istituzione votata alla formazione di una moderna classe dirigente, con conseguenze anche sul destino della sua collezione bellica. Nel 1768 l’auditore granducale, su volontà di Pietro Leopoldo, ordinò, infatti, al Consiglio della Religione di vendere le armi ancora conservate nel palazzo e a questo provvedimento seguì una decina di anni più tardi il progetto di rifunzionalizzare l’area per aprire nuovi quartieri, ridimensionando in altezza la sala e aprendo al di sopra nuovi ambienti che sarebbero poi stati trasformati nell’attuale Aula Bianchi.

Accanto a questa funzione specifica, il palazzo conventuale, sede della Religione, era tra Cinque e Seicento innanzitutto il luogo dove si svolgeva una parte della ‘carovana’, istituto non facilmente definibile, che di base consisteva in un tirocinio o noviziato di almeno tre anni. Il nuovo cavaliere, non minore di 18 anni, lo doveva svolgere per poter ricevere il certificato di anzianità ed essere così eleggibile per una commenda di anzianità dell’Ordine. Questo servizio si componeva di vari periodi, da effettuare anche in maniera non continuativa: bisognava svolgere per sei mesi (riducibili a due) una professione religiosa nella chiesa di Santo Stefano, cioè frequentare tutte le funzioni festive vestiti dell’abito, prestare servizio nelle galee della Religione partecipando alle navigazioni annuali, incluso il periodo di ‘scioverno’, ossia di ferma invernale, e si doveva risiedere obbligatoriamente nel palazzo per perfezionare la propria formazione. Al computo dei tre anni potevano contribuire, altresì, tutte le missioni e gli incarichi svolti dal cavaliere per conto dell’Ordine.

A leggere gli Statuti si intuisce che i periodi di residenza obbligata nel palazzo pisano costituivano il vero e proprio apprendistato culturale e militare dei nuovi cavalieri. Infatti, si prescriveva di «tenere in moto con l’esercizio prima l’animo, et poi il corpo», il che consisteva, per il primo, nel «leggere Storie, intendere la sfera e carta da navigare, introdursi nelle scienze di Cosmografia, Geometria, Aritmetica e Disegno» (principalmente l’Architettura militare e navale), mentre, per il secondo, nel saper saltare, correre, nuotare, lottare e maneggiare vari tipi di armi, bianche e da fuoco, per l’apprendimento delle quali ci si cimentava in tornei e giochi d’arme, cioè finte battaglie con armi vere. Questo addestramento con le armi si teneva nell’attuale Sala degli Stemmi, non a caso nominata ancora da Piazzini a metà Settecento come «Sala della scherma ed altri esercizi». Non solo. Per migliorare la preparazione muscolare dei nuovi cavalieri, e concedere una forma di svago, l’Ordine, per volontà di Ferdinando I de’ Medici, nel 1604 introdusse anche il gioco della pallacorda. Da alcuni documenti conservati, sappiamo, infatti, che i militi giocavano alla pallacorda in due case costruite dietro l’orto della Canonica almeno fino al 1762, quando tale attività fu abolita su richiesta del priore della chiesa conventuale, monsignor Gaspare Cerati, per i disturbi che arrecava al clero residente nell’edificio e per i disordini che creava, specialmente la sera. Da una testimonianza del 1701 sappiamo infine che, oltre ad essere provveduti di «buoni maestri nell’esercizio dell’armi», i carovanisti avevano a disposizione anche un «capitano», così da maneggiare al meglio «il moschetto e la picca» e migliorarsi «in altre pratiche militari».

I cavalieri che risiedevano in Carovana erano tenuti a un atteggiamento claustrale, timoroso di Dio e reverenziale verso i propri superiori, e dovevano «portarsi in ogni cosa modestamente, senza far tumulto, o strepito alcuno». Ognuno di essi disponeva di un alloggio, assegnato dal gran priore del convento, aveva il diritto al vitto e alla legna e riceveva uno stipendio di 5 scudi al mese (almeno a partire dalle Addizioni prime del 1617 varate da Cosimo II de’ Medici). Sappiamo, sempre dagli Statuti, che il palazzo veniva chiuso d’inverno «alle 5 hore» (circa alle 22) e d’estate «alle tre hore della notte» (circa alle 24); era permesso, però, dimorare per sei notti al mese fuori dal convento, purché si rimanesse a Pisa. Erano, inoltre, vietati giochi d’ogni sorta tranne gli scacchi. L’attitudine conventuale, comunitaria era confermata dal fatto che i militi erano tenuti a «compartire le hore del giorno», e che condividevano i quartieri di residenza (formati abitualmente da una stanza da dormire con uno o più letti, e una per studiare, entrambe di un sobrio arredamento), dal momento che si prevedeva che «quando le nature e qualità de’ cavalieri non si confacessero insieme» il priore potesse «mutargli e dar loro quell’accompagnature, che giudicherà a proposito per la pace et unione tra loro».

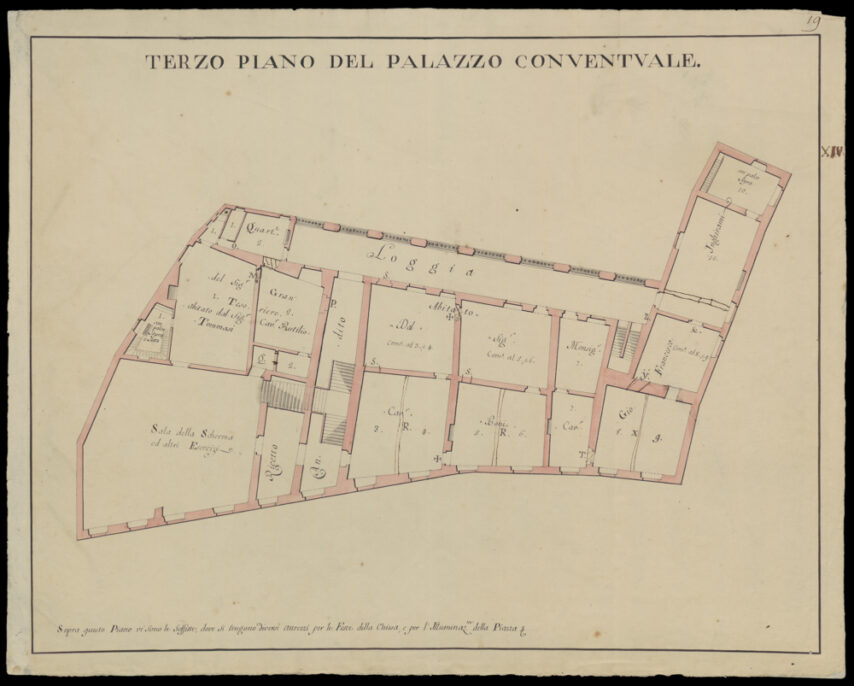

La principale autorità di riferimento per la vita interna era, appunto, il gran priore: un cavaliere eletto dal Capitolo Generale, obbligato a risiedere perennemente nel Palazzo della Carovana, con il dovere di vigilare «che in detto convento non si faccino tumulti o romori» e di visitare «giornalmente le camere de’ cavalieri per vedere che vi si viva col timore di Dio e non vi s’introduchino da quelli che vi conversano mali costumi». Inoltre, spettava a lui, oltre che assegnare i quartieri ai giovani cavalieri, anche emettere castighi e controllare, tramite i suoi assistenti, che nessuno uscisse dall’edificio senza autorizzazione. Aveva, infine, la responsabilità del carcere, che visitava ogni due settimane, e del tesoro e dell’archivio (assieme ai rispettivi ministri deputati). Dove però si trovasse la struttura detentiva, non è chiaro. Una testimonianza tarda, del 1777, indicava l’«antico Quartiere della Botte», coincidente con gli spazi oggi occupati dall’Aula Pasquali e dal Centralino della Scuola Normale, come la precedente sede del carcere, forse solo da poco convertita, stando a una Nota di consegne di due anni prima, ad alloggio per servitori. La stessa fonte, inoltre, ricorda l’impiego per le «scuole», ovvero per le lezioni, di una «camera grande accanto alla sala della scherma al terzo piano» (la Sala degli Stemmi), riconoscibile anche nella piantina di Piazzini, per quanto adibita a metà Settecento ad alloggio privato. Il piano nobile (il secondo) era invece tradizionalmente destinato a funzioni di rappresentanza.

Bisogna, infatti, immaginare che, oltre a ospitare le cariche più importanti della Religione, le quali, tranne l’ammiraglio e il contestabile (entrambe dignità militari), avevano tendenzialmente l’obbligo di residenza in Carovana per il periodo del loro incarico, nel palazzo si trovava la sede anche di molte delle funzioni istituzionali dell’Ordine. Per un centinaio di anni, ovvero prima del loro trasferimento nell’ultimo quarto del Seicento nell’attuale Palazzo dell’Università e nel Palazzo dei Dodici, non solo il Consiglio dei Dodici si riuniva nell’attuale Sala del Gran Priore, ma nell’annessa area del secondo piano si trovavano anche la cancelleria e l’archivio, come testimonia il rovinoso incendio che nel 1616 si sviluppò in queste stanze, distruggendo parte della documentazione. Nel Palazzo della Carovana, poi, doveva esserci anche un refettorio, secondo il classico modello claustrale, dove i cavalieri residenti mangiavano assieme, per quanto il beneficio del vitto fosse calcolato individualmente nelle spese del Tesoro. Sempre gli Statuti, infatti, prescrivevano che «quando saranno in refettorio mangino quietamente, osservino silenzio, né si levino da tavola prima che da alcuno de’ cappellani non saranno le debite grazie rendute a Dio, alle quali debbono rizzarsi et udirle stando in piè». Ambienti di servizio, come la cucina, erano indicati nella pianta di Piazzini ai margini del cortile interno del palazzo, né ci sono ragioni per credere che nei secoli precedenti la situazione fosse diversa.

In conclusione, ci si può chiedere quanti cavalieri vivessero nell’edificio tra Cinquecento e Seicento, prima dell’utilizzo del Palazzo dei Dodici a partire dalla fine del diciassettesimo secolo. Probabilmente, tra cavalieri graduati (coloro che ricoprivano cariche della Religione), cavalieri conventuali (già provvisti di anzianità, ma lì residenti o per partecipare alle crociere navali o perché in attesa di una commenda), e cavalieri carovanisti che svolgevano il loro noviziato, erano tra i 20 e i 40 in media a risiedere in contemporanea nel palazzo, con picchi di 40-50 solo nella seconda metà del XVI secolo. Questo, naturalmente, a prescindere dagli eventi che facevano accorrere a Pisa un gran numero di militi, quali le grandi spedizioni per mare o le pubbliche cerimonie religiose, come la celebrazione della vittoria di Bona tenuta nel 1609. O anche il Capitolo Generale, per il quale, ad esempio, nell’aprile 1571 si registrò una presenza nel convento di 127 cavalieri, rispetto ai 43 del marzo precedente. Comunque, per la stima di lungo periodo, un resoconto settecentesco ricorda che nel 1614 abitavano nel Palazzo della Carovana 21 cavalieri e che successivamente il loro numero aumentò fino a 32. Quando nel 1693 molte funzioni istituzionali lasciarono l’edificio liberando ambienti, furono ottenuti 22 quartieri, dove nel 1695 abitavano 24 cavalieri; tuttavia, con l’avvento del nuovo secolo, questo numero scese progressivamente, complice la riforma del 1719 che permetteva di abitare fuori dalla sede conventuale. Infine, i lavori avviati nel 1751, durante la riforma lorenese dell’istituto carovanistico, portarono alla realizzazione nel palazzo di 27 quartieri, che da quel momento, però, furono assegnati ognuno a un singolo cavaliere, senza più possibilità di coabitazioni.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.