La Restaurazione

Gli anni che vanno dal 1814 al 1859 vedono Pisa e la Toscana tornare alle forme e alle pratiche d’Ancien Régime dopo la febbrile fase napoleonica. Se il settennio 1814-1821 può propriamente inscriversi nel processo di ‘restaurazione’, i successivi tre decenni andranno inquadrati sotto l’etichetta più opportuna di ‘età preunitaria’.

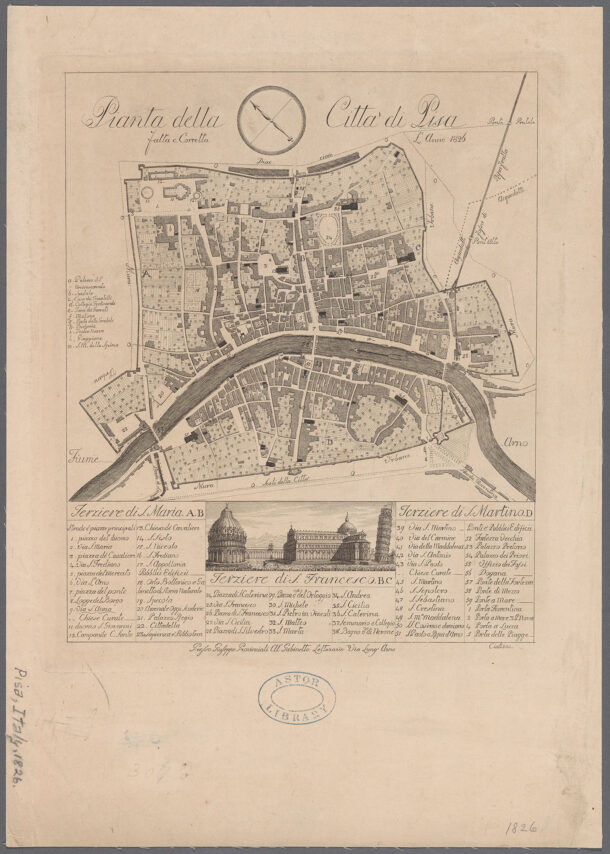

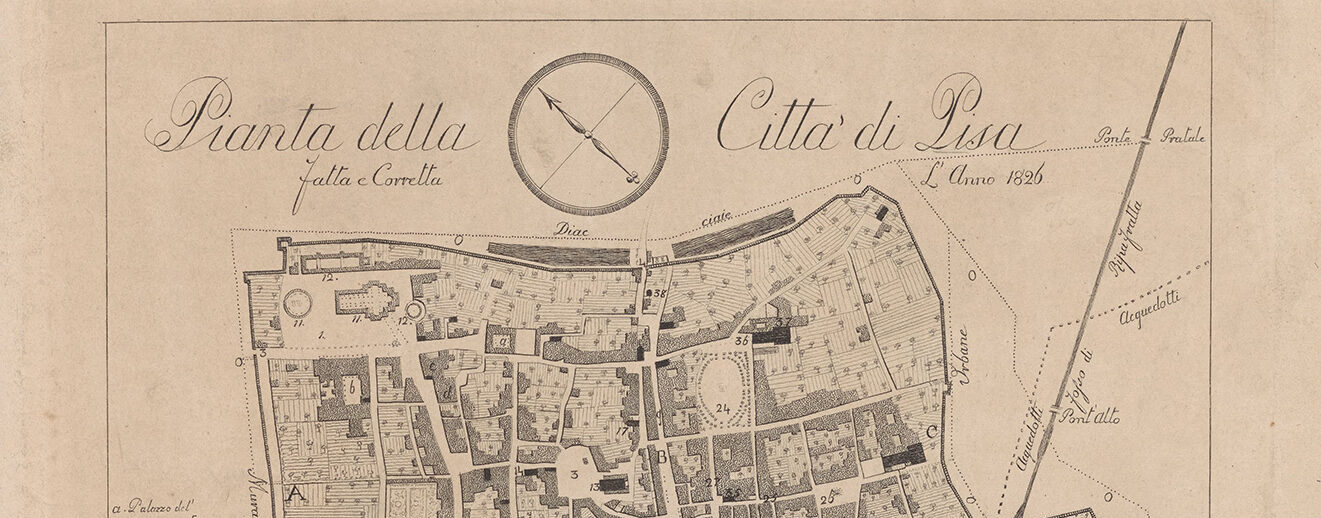

Le truppe napoletane al comando del generale Gioacchino Murat entrano nella regione nel gennaio 1814, mentre il principe Giuseppe Rospigliosi, come commissario e ministro plenipotenziario di Ferdinando III, prenderà possesso del granducato qualche mese dopo, a seguito della fuga della granduchessa Elisa Bonaparte e degli accordi stipulati nella convenzione di Parma del 20 aprile 1814, in cui fu stabilita la reintegrazione dei Lorena in Toscana. L’avvicendamento avvenne senza particolari scossoni, come riporta un gran numero di dispacci di polizia di quegli anni. Appena insediato, Ferdinando III promosse una serie di controriforme amministrative (dalla suddivisione distrettuale, alla giustizia, alla sostituzione, in Pisa, del viceprefetto napoleonico con la figura del commissario regio provvisorio, istituito con legge del 27 giugno 1814), pur preservando alcune novità introdotte dal governo francese. La Scuola Normale, uno dei fiori all’occhiello del periodo di dominazione napoleonica, venne chiusa nel 1815. L’Ordine di Santo Stefano, liquidato nel 1809, verrà invece restaurato nel 1817. Se dal punto di vista della gestione politica vi fu un effettivo ritorno al passato, il governo dei Lorena, soprattutto sotto Leopoldo II, intraprese una serie di ammodernamenti tecnici e infrastrutturali che proiettarono la Toscana nella piena modernità: si promosse un’ampia bonifica della Maremma, ci si profuse in una capillare opera di miglioramento dei collegamenti stradali e portuali, si attivò una rete telegrafica. Pisa e Livorno furono collegate da un tratto ferroviario.

Tale combinazione di antico e moderno poteva riscontrarsi anche all’interno della società civile. Se da un lato, infatti, almeno in sede istituzionale, veniva imposto un rigido protocollo teso a ripristinare un cattolicesimo intransigente, dall’altro cominciavano a fiorire alcuni germi di progresso in chiave nazionale e democratica (o perlomeno monarchico-costituzionale). Gli studenti dell’Università di Pisa (in particolare la comunità greca e napoletana) reagirono alle notizie della rivoluzione napoletana del 1820-1821 invocando libertà costituzionali. Sui muri nei pressi di Piazza dei Cavalieri, al biliardo dell’Ussaro e nell’Aula magna della Sapienza (sede dell’Università a un centinaio di metri dalla piazza), iniziarono a circolare cartelli, volantini e scritte a carbone in cui si richiamavano i cittadini alle armi. Gli occhiuti servizi di sicurezza del granducato cominciarono a sospettare dei circoli massonici e carbonari installatisi in città, sull’esempio di quanto accadeva nella vicina Livorno. Tale fermento era certamente rinfocolato dalla dimensione sempre più internazionale che assumeva Pisa proprio negli anni della restaurazione lorenese, capace di attirare i migliori ingegni europei anche grazie alle presunte qualità curative del clima: negli anni dieci vi soggiorna Madame De Staël, tra il 1816 e il 1817 la famiglia Sismondi (in Via Santa Maria), nel 1821 Byron e Shelley (sui lungarni). Tra i 1827 e il 1828 prende alloggio in Via della Faggiola, a pochi passi da Piazza dei Cavalieri, Giacomo Leopardi. La Toscana e Pisa in particolare si aprono a un turismo europeo, soprattutto inglese, colto e progressista. Pochi anni dopo, i moti rivoluzionari e costituzionali del 1848-1849 spinsero il granduca Leopoldo II a un temporaneo esilio: in tale fase il fervore patriottico e unitario degli studenti dell’Università di Pisa si dimostrò nell’allestimento di un battaglione che avrebbe affrontato l’esercito austriaco nella battaglia di Curtatone.

Se tutto ciò avveniva nelle immediate vicinanze di Piazza dei Cavalieri, al suo interno si viveva al contrario un’atmosfera di pieno ritorno all’ordine. Nel Palazzo della Carovana, ora dotato di un nuovo scalone a doppia rampa in marmo (installato nel 1821), i giovani di età compresa tra i 17 e 21 anni, membri della nobiltà toscana, tornavano ad essere educati alle discipline umanistiche, scientifiche e all’arte della guerra, in una rigida etichetta scandita dai rituali religiosi. Nella chiesa convenutale di Santo Stefano (sottoposta intorno al 1820 ad alcune migliorie, in attesa di avviare un più articolato progetto di rinnovamento) si organizzavano messe per i membri dell’aristocrazia locale: il 16 settembre 1824 si celebrarono sontuosamente le pompe funebri in onore di Ferdinando III, mentre il 10 aprile del 1832 ebbero luogo le esequie della granduchessa Maria Anna Carolina. Il Palazzo dei Dodici fu restituito alle originarie funzioni di sede della più alta magistratura dell’Ordine. Il ritorno dei cavalieri stefaniani diede slancio a una vasta campagna di restauro e riammodernamento che interessò quasi tutti gli edifici della piazza e che coprì l’intero periodo lorenese.

Infine, con motu proprio granducale del 28 novembre 1846 riprese vita nella nuova (e definitiva) sede, la Scuola Normale. Con uno stanziamento iniziale di quindicimila lire toscane (di cui dodicimila elargite dall’Ordine di Santo Stefano) e la concessione del Palazzo della Carovana, l’istituzione prevedeva da principio l’ingresso di soli dieci convittori (esclusivamente allievi di Lettere e Filosofia). La solenne inaugurazione avvenne il 5 novembre 1847. L’eco di un’educazione oppressiva, non aliena da un certo bigottismo e in grado di sottoporre i suoi studenti a una regola para-monastica, giunse sino a noi grazie a diverse testimonianze. Unico strappo alla rigidità dei protocolli pare consistere nel gioco delle bocce che i giovani allievi si concedevano nel cortile del palazzo. È anche a seguito di tale disciplina che non si segnalano normalisti tra gli arruolati del battaglione studentesco del 1848: all’eccellenza nella preparazione culturale, vagliata attraverso un severo esame d’ammissione, faceva da contraltare l’imposizione coatta di un discreto conformismo intellettuale.

Il periodo lorenese si conclude il 27 aprile 1859 quando Leopoldo II prese, questa volta per sempre, la via dell’esilio. Pochi mesi dopo, il 16 novembre 1859 il governo provvisorio di Bettino Ricasoli procederà allo scioglimento dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Con il plebiscito dell’11-12 marzo 1860, che decretò a maggioranza l’annessione al Regno di Sardegna, finisce la storia del granducato di Toscana e comincia quella dell’Italia unita.

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.