Ordine di Santo Stefano

[XVI-XIX secc.]

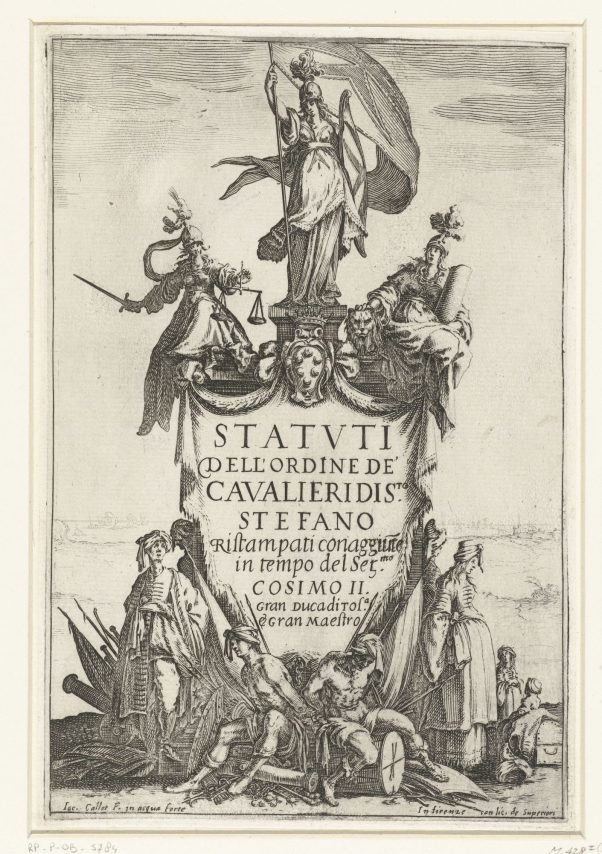

Il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire è un ordine cavalleresco religioso istituito da Cosimo de’ Medici (allora duca di Firenze) il 9 gennaio 1561. Con il breve pontificio Dilecte Fili del 1° ottobre 1561 («ad Dei laudem, et gloriam, ac fidei Catholicae defensionem, Marisque Mediterranei ab infidelibus custodiam, et tuitionem») e la bolla His quae pro Religionis Propagatione del 1° febbraio 1562 (con cui si approvavano gli statuti) papa Pio IV benedì la nuova istituzione attribuendo a Cosimo e ai suoi successori il titolo di gran maestro. Il Medici pensò a un ordine simile per vocazione, statuti e financo apparati simbolici a quello dei cavalieri di San Giovanni Gerosolimitano (ma anche ai cavalieri di San Iacopo della Spada e ai cavalieri di Cristo). Compito precipuo della ‘Religione’ (termine con cui si indicavano all’epoca questi ordini militari-religiosi) era difendere la Cristianità e liberare il Mediterraneo dalla minaccia della pirateria barbaresca. La sua costituzione, tuttavia, si intrecciò più prosaicamente con le aspirazioni marittime di Cosimo, che aveva trovato una flotta toscana completamente disfunzionale (anche a causa del sistema di appalto a privati); con la volontà di stabilire un legame più solido con la Santa Sede; con la necessità, infine, di equilibrare i rapporti di alleanza con la potenza spagnola di Filippo II (sempre più freddi dopo la conquista fiorentina di Siena nel 1557).

Già nel 1560 il duca meditò una riforma della flotta toscana e si prefisse il compito di allevare una classe dirigente educata all’arte della navigazione militare e in tal modo facilitare (come scrive Franco Angolini) «il processo di omologazione dei gruppi nobiliari toscani a quelli di altri stati italiani e stranieri». La scelta di fondare un ordine cavalleresco nasceva, peraltro, dalla volontà di non gravare ulteriormente sulle casse dello stato: facendo cadere sotto il suo padronato ricchi benefici ecclesiastici, l’Ordine non avrebbe pesato troppo sul bilancio. Nel giro di un ventennio il patrimonio fondiario (terra lavorativa e fattorie) dell’Ordine, grazie a donazioni, acquisti e permute era da ritenersi considerevole. L’omaggio a santo Stefano è dovuto invece a ragioni autocelebrative: il 2 agosto, giorno della ricorrenza del santo, le truppe di Cosimo avevano riportato importanti successi militari.

La principale carica dell’Ordine, il gran maestro (attribuita per successione dinastica, ovvero al granduca di Toscana in carica), era affiancata dal commendatore maggiore, dal gran contestabile, dall’ammiraglio (che assumevano funzioni operative) e dall’auditore. Il Consiglio dei Dodici, composto dalle figure su menzionate unitamente a diversi cavalieri eletti dal granduca e dal Capitolo Generale era una struttura collegiale che aveva pieno governo dell’Ordine. I pretendenti al cavalierato dovevano dimostrare quattro quarti di nobiltà e sottoporsi ai voti di carità, castità e ubbidienza. Si tratta di temi che venivano più volte sottolineati nelle orazioni che aprivano il Capitolo Generale: tali richiami agli statuti celavano con ogni probabilità forme di conflittualità sociale tra i ranghi della Religione. Durante i tre anni di corso di addestramento all’interno del Palazzo della Carovana, i ‘carovanisti’ acquisivano rudimenti di Storia, Cosmografia, Cartografia, Aritmetica e pratica di combattimento. Altra carica di rilievo era il priore della chiesa conventuale di Santo Stefano.

Cosimo scelse come sede dell’Ordine la medievale Piazza degli Anziani, cuore politico dell’antico Comune pisano, che divenne così Piazza dei Cavalieri. Grazie al genio di Giorgio Vasari, l’area si trasformò nel quartier generale della Religione (a parte pochi edifici non inglobati nel progetto), garantendo strutture per l’alloggio dei cavalieri sacerdoti (il Palazzo della Canonica), un’infermeria (il Palazzo del Buonomo, dal nome del suo responsabile, oggi Palazzo dell’Orologio), un’‘accademia’ (il Palazzo della Carovana, dove alloggiavano i cavalieri in formazione), infine la chiesa convenutale.

224 x 302 mm

224 x 302 mm

Il periodo di maggior gloria militare dell’Ordine ricadde sotto il granducato di Ferdinando I de’ Medici . In questa fase, grazie anche alle doti militari dei suoi ammiragli (primo fra tutti Iacopo Inghirami, nominato nel 1605), i cavalieri di Santo Stefano si distinsero per diverse operazioni di successo come Prevesa (1605) e Bona (1607): operazioni che prevedevano anche la riduzione in schiavitù dei prigionieri di fede islamica, i quali venivano poi solitamente impiegati al remo delle galere toscane, in lavori pubblici, oppure riscattati e scambiati. L’ultima impresa di rilievo dell’Ordine sarà la partecipazione, tra il 1684 e il 1688, alla guerra contro i turchi assieme alle forze veneziane. Con la salita al potere dei Lorena, l’istituzione perse la sua dimensione militare, per rafforzare invece il compito di omologazione delle élites toscane, diventando al più un ostacolo per una politica di accordi e di collaborazione commerciale con i paesi dell’Africa settentrionale. Se Francesco Stefano intraprese un’ampia correzione degli assetti istituzionali e organizzativi, Pietro Leopoldo trasformò sempre più l’Ordine da appendice militare del granducato ad apparato educativo.

Al ramo maschile dei cavalieri stefaniani si affiancò molto presto anche quello femminile. Eleonora di Toledo prima e poi i granduchi Cosimo I e Ferdinando I promossero, dal 1563, la fondazione del monastero della Santissima Concezione in Via della Scala a Firenze. Destinato alle figlie delle famiglie aristocratiche del granducato, il monastero ricadeva sotto il governo del gran maestro e, dal punto di vista del potere spirituale, del priore della chiesa conventuale dell’Ordine. Dal 1592 «vi furono accolte le prime suore che facendo parte dell’Ordine militare di Santo Stefano furono chiamate le monache cavaliere». Stesso avvenne per quanto riguardava la chiesa con annesso monastero di benedettine di San Paolo in Ripa d’Arno in Pisa, assoggettati al priore della conventuale dell’Ordine dal 1565.

Abolita nel 1809 durante l’occupazione napoleonica e restaurata nel 1817, la Religione venne soppressa (al di là di strascichi giuridici) nel 1859 dal Governo provvisorio che traghettò la Toscana nel Regno (prima di Sardegna e poi) d’Italia. L’attuale Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, ente morale dello Stato italiano fondato con Regio Decreto del 14 febbraio 1939, si propone il compito di perpetuare il ricordo dell’antico Ordine, di sostenere la tradizione marinara italiana e di assistere, anche tramite l’erogazione di borse di studio, i figli di membri della Marina mercantile e militare. Ha sede nel Palazzo dei Dodici. Infine, il ricco archivio dell’Ordine, conservato presso l’Archivio di Stato pisano, non smette di affascinare generazioni di storici e di studiosi italiani e stranieri.

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.