Morgiano

[1583/1595- post 1634]

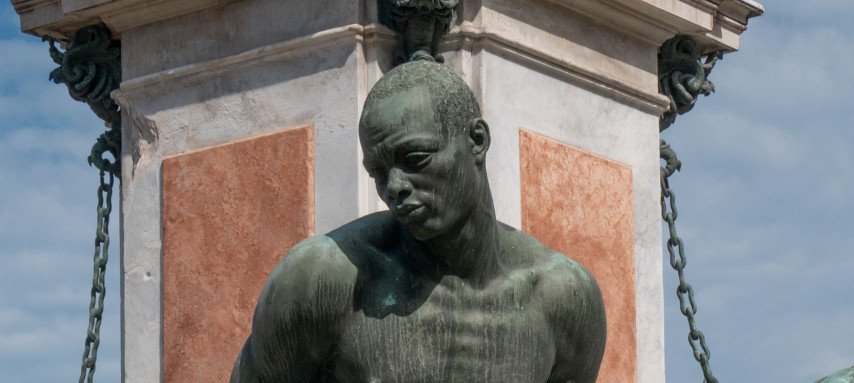

Tra gli innumerevoli (e controversi) motivi per i quali il monumento eretto a Ferdinando I de’ Medici nel porto di Livorno ha attirato crescente attenzione da parte degli studi vi è il fatto che almeno una delle figure fuse in bronzo alla sua base, note come i Quattro mori, raffigura un uomo davvero esistito: Morgiano. Si tratterebbe del primo ritratto scultoreo di uomo ridotto in schiavitù di cui è nota l’identità e qui si tenterà di abbozzarne una biografia, intrecciando le labili tracce documentarie e letterarie sopravvissute con quanto è oggi noto in merito alle condizioni degli schiavi sotto l’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano.

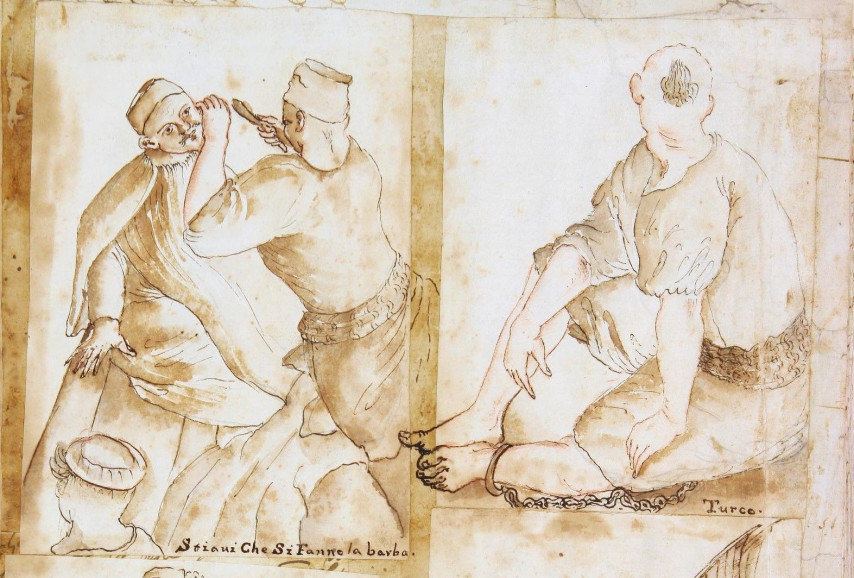

Nella biografia che Filippo Baldinucci ha dedicato allo scultore Pietro Tacca (autore delle quattro fusioni) si racconta che l’artista si sarebbe recato a Livorno, presso il cosiddetto Bagno (la prigione fortificata in cui sia i forzati sia gli schiavi catturati dai cavalieri stefaniani venivano alloggiati) per condurre studi dal vero, selezionando alcuni uomini «de’ muscoli più leggiadri». «Uno di costoro», continua l’autore, «fu uno schiavo moro turco, che chiamavasi per soprannome Morgiano, che per grandezza di persona e per fattezze d’ogni sua parte era bellissimo, e fu di grande aiuto al Tacca per condurne la bella figura, con una naturale effigie, che oggi vediamo». La narrazione è corroborata da una cronaca di Livorno più tarda, redatta nel corso del Settecento da Mariano Santelli (ma basata su documenti seicenteschi), che conferma la notizia secondo cui Tacca aveva condotto studi dal vero per plasmare due figure da gettare poi in bronzo: il primo un «certo turco schiavo, nativo d’Algeri, di giovanile età, forte, ben piantato, meglio muscolato, insomma perfettissimo in ogni sua parte e di non comune altezza detto Morgiano»; il secondo «un robusto vecchio Saletino detto Alì», dove ‘saletino’ indicherebbe la provienza dalla città di Salé in Marocco. Se da un lato la critica non ha mancato di riconoscere la vividezza dei volti dei Quattro mori, così caratterizzati da sembrare veri e propri ritratti (secondo Eike D. Schmidt si tratterebbe finanche dei migliori e più toccanti mai realizzati da Tacca), le notizie trasmesse dalle due fonti hanno assunto consistenza storica solo dopo che Steven Ostrow ha rinvenuto un prezioso documento presso la Biblioteca James Ford Bell dell’Università del Minnesota: la Nota di numero 164 schiavi mori de galeoni quali sono nel Bagnio, ovvero una lista di nominativi di uomini ridotti in catene e trattenuti presso la struttura livornese, databile intorno al 1608-1620. Il documento registra la presenza di diversi Alì, ma di un solo Morgiano, per il quale si specifica «di Macamutto di Tangiur, di anni 25, da vendersi».

Se accettiamo l’identificazione, il nostro, dunque, era figlio di un certo Macamutto ed era nato tra il 1583 e il 1595. L’appellativo ‘Morgiano’, che deriverebbe da Marjan, ovvero ‘corallo’ in arabo, all’epoca non era impiegato come nome proprio e potrebbe rappresentare uno pseudonimo da schiavo (non a caso Baldinucci parla di «soprannome»). Questo particolare lascia immaginare un precedente stato di prigionia di Morgiano presso i turchi ottomani, prima della cattura da parte dei cavalieri di Santo Stefano. Diverse sono le ipotesi formulabili in merito al luogo di nascita sulla scorta delle discordanti notizie pervenute. Se, infatti, sia la Nota sia Santelli parlano di una provenienza nordafricana (ricordando rispettivamente le città di Algeri e Tangeri), Ostrow si sofferma piuttosto sull’espressione «moro turco» utilizzata da Baldinucci, per il quale (stando al suo Vocabolario toscano dell’arte del disegno, 1681) a Firenze a questa altezza cronologica con il termine «moro» si intendeva per lo più un «nero di carnagione, come sono gli etiopi e gli altri popoli, abitatori dell’Africa». Da questo complesso di elementi lo studioso ha concluso che in Morgiano si può riconoscere il solo individuo proveniente dall’Africa subsahariana tra i quattro uomini ritratti nel monumento livornese: colui che ne occupa ancora l’angolo sud-orientale (benché, secondo altri studiosi, egli sia da identificare, piuttosto, nella figura collocata nell’angolo nord-occidentale). Considerando le diverse rotte e i percorsi carovanieri in cui si articolavano le tratte delle persone ridotte in schiavitù nella prima età moderna, è dunque possibile ipotizzare che Morgiano fosse stato catturato nel Sudan dai turchi o nell’Africa occidentale dai marocchini, all’epoca governati dalla dinastia sadiana, per poi finire in mano ai cavalieri stefaniani, forse in occasione di una delle operazioni di caccia ai danni delle flotte ottomane e barbaresche in cui l’Ordine si era specializzato.

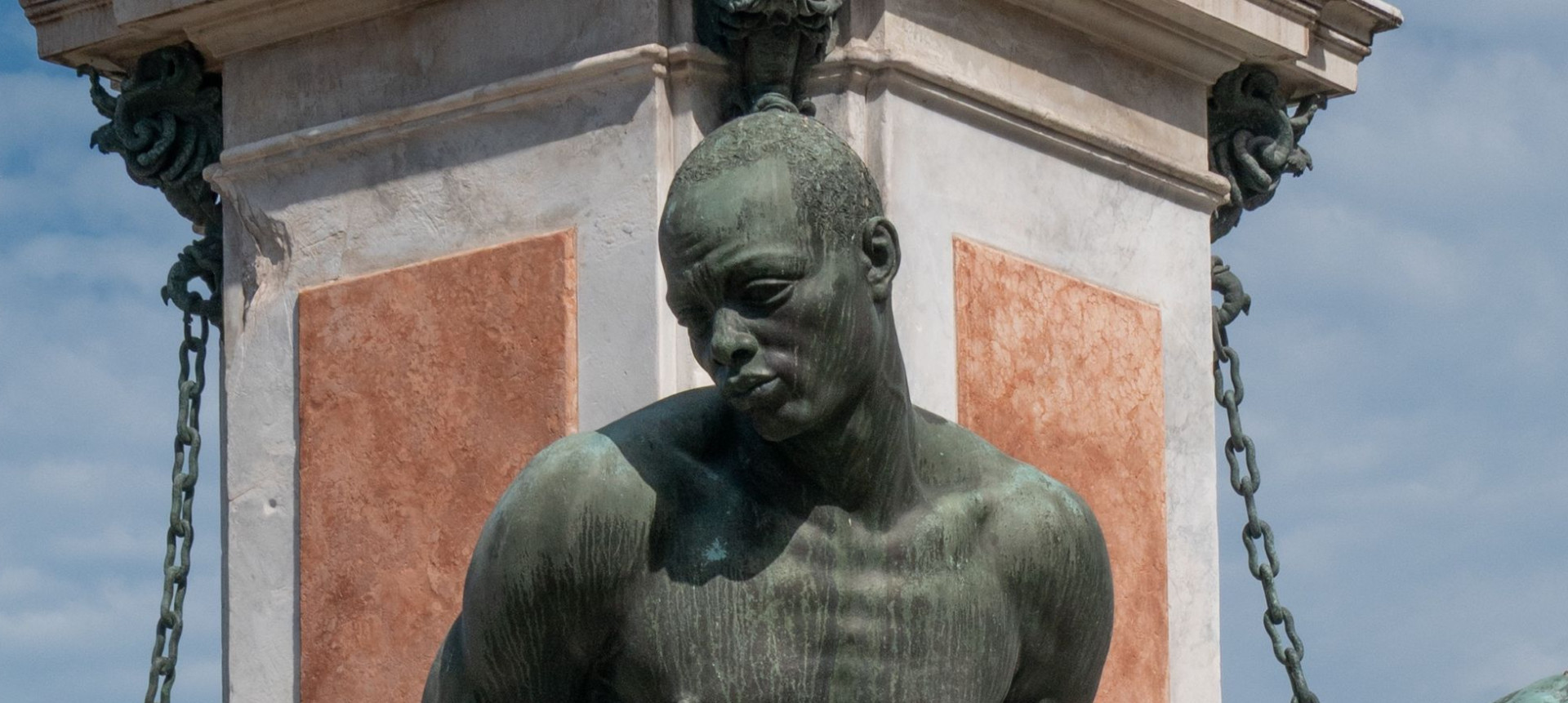

Acquaforte, 235 × 348 mm

Per quanto sia possibile (così era successo ad esempio ad alcuni prigionieri turchi catturati a Bona nel 1607), non è dimostrabile che Morgiano fosse mai stato condotto (come ‘trofeo’) in Piazza dei Cavalieri, mentre di certo sappiamo che visse prigioniero nel Bagno di Livorno. La città labronica era in questi anni uno dei più trafficati porti del Mediterraneo, nonché base operativa dell’Ordine, come vividamente testimoniato da alcune acqueforti di Stefano della Bella (circa 1655). A dispetto di rilevanti concessioni quali la libertà di culto garantita, all’interno del Bagno, dalla presenza di uno spazio adibito a moschea, diverse sono le attestazioni relative alle durissime condizioni di vita cui erano costrette le persone ridotte in schiavitù ivi sistemate: tra le più prossime alle cronologie di Morgiano, si ricorda, in particolare, la testimonianza di William Davies, cittadino britannico nativo di Hereford che fu catturato da alcune galee granducali mentre si trovava in viaggio su una nave mercantile salpata da Tunisi nel 1598. «Ricevendo più colpi di qualsiasi cavallo da tiro in Inghilterra» («receiving more blowes than any cart-horse in England»), scriveva nelle sue memorie, «la nostra dieta era pane e acqua, e in tre giorni meno pane di quanto ne avremmo potuto mangiare in un solo pasto» («our diet being bread and water, and not so much bread in three daies as we might have eaten at once»). Degli otto anni di prigionia alla mercé dei cavalieri stefaniani Davies ricordava anche lo sfiancante trasporto «di sabbia, o di calce, o di mattoni» («sand, or lyme, or bricke»), da utilizzare «per le loro costruzioni» («for their buildings»): una testimonianza forse da mettere in relazione, in questo momento, con i lavori per l’acquedotto mediceo o per l’edificazione dello stesso Bagno livornese, e che trova un’eco, un secolo più tardi, nel testo di De Rogissart.

Non sappiamo se Morgiano avesse mai prestato la propria forza lavoro a un cantiere granducale; più probabile è che egli avesse servito da marinaio da remo in una galea stefaniana: non solo si trattava della principale attività in cui gli schiavi e forzati sotto il controllo dell’Ordine erano impegnati, ma lo si apprende anche dalla già ricordata Nota, dove Morgiano e gli altri 163 uomini ivi citati sono detti «boni nei remi». In effetti lo stesso Davies fu impiegato anche come schiavo da remo, ricordandone la crudezza nelle sue memorie: «La miseria delle galee supera ogni giudizio o immaginazione, e nessuno penserebbe che al mondo si usino tali torture o tormenti, se non quelli che li subiscono; l’estremità della miseria spinge molti schiavi a uccidersi, o a cercare di uccidere il loro ufficiale» («The miserie of the gallies both surpasse any mans iudgement or imagination, neither would any man thinke that such torture, or torment were used in the world, but onely they that feele it, the estremitie of miserie causeth many a slave to kill themselves, or else seeke to kill their officer»).

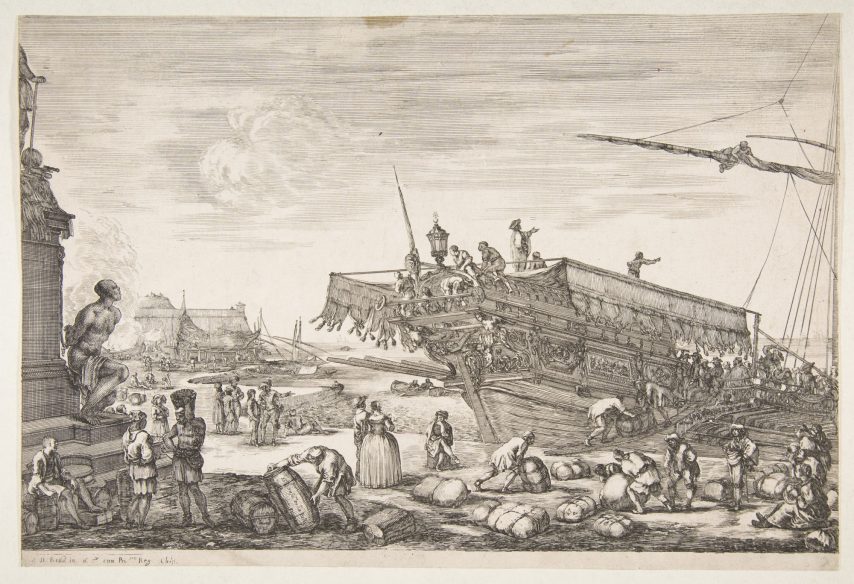

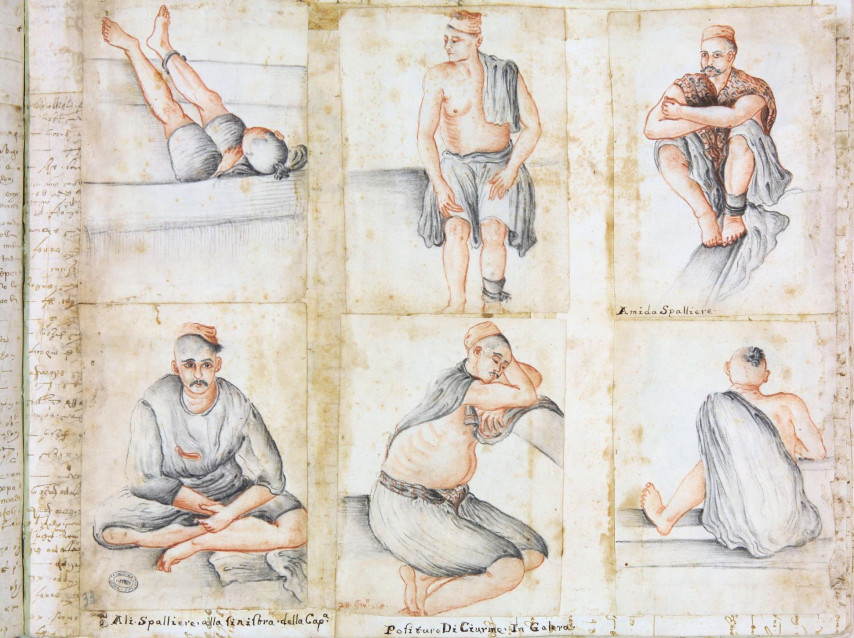

È possibile immaginare Morgiano alle prese con le traversie della vita da galea grazie a uno straordinario documento visivo, un album di disegni realizzati dal cavaliere pistoiese Ignazio Fabroni oggi conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Realizzati tra il 1664 (anno del battesimo di Fabroni in mare sulla galea di San Cosimo) e il 1687, i più di ottocento disegni di questa raccolta restituiscono con vivido realismo le più diverse attività svolte a bordo, rendendo una testimonianza preziosa e di ineguagliabile immediatezza della cultura materiale presso la marina stefaniana. Ciascuna galea impiegava mediamente più di duecentocinquanta vogatori: ne risulta che i veri protagonisti dei disegni di Fabroni siano proprio persone ridotte in schiavitù e forzati. La loro condizione era esplicitata dal peculiare taglio dei capelli che veniva loro imposto, ovvero una rasatura completa a eccezione di un ciuffo lasciato lungo sulla zona parietale del cranio – la medesima acconciatura che contraddistingue i Quattro mori livornesi e che anche Morgiano, dunque, doveva portare. Indossavano generalmente una camicia di fustagno, pantaloni larghi, una giacca di panno, un berretto rosso e, talvolta, un gabbano che poteva svolgere anche la funzione di coperta: testimonianza visiva particolarmente preziosa, in quanto in grado di sopperire all’esibita nudità dei Quattro mori medicei, informata tanto da modelli classici quanto dalla stereotipata e deumanizzante rappresentazione degli schiavi privi di abiti in quanto – si voleva – relegati a uno stato di ‘pre-civilizzazione’. Anche Davies ricorda siffatta ‘uniforme’ imposta dai cavalieri stefaniani ai propri schiavi: «ci furono rasate sia la testa sia la barba», scrive l’inglese, «e ogni uomo fu dotato di un cappotto rosso e di un berretto rosso, e ci fu detto che il duca ci aveva resi tutti schiavi, con nostra grande pena e dolore» («We were all shaven both head and beard, and every man had given him a red coate, and a red cap, telling of us that the Duke han made us all slaves, for our great woe and griefe»). Nei suoi ‘scatti’ rubati, Fabroni coglie gli schiavi-vogatori soprattutto in momenti di riposo, per lo più quando il vento favorevole lasciava che fossero le vele a trainare le galee: immortalati mentre fumano, si radono vicendevolmente, pescano molluschi (o «gnacchere»), o ancora mentre riposano adagiati sulle sartie o sui banchi di voga. Molti lavorano a maglia, fatto non sorprendente visto che è ben noto come fossero i mercanti di terra a fornire loro la lana e il cotone necessari alla produzione di berretti, calze e altri capi da rivendere. È, dunque, possibile che anche Morgiano si dedicasse al commercio di piccoli oggetti – attività legittimata (e talvolta incoraggiata) dagli stessi cavalieri stefaniani sia sulle galee, sia all’interno del Bagno.

Fu proprio qui, comunque, presso il Bagno livornese, che nei primi del Seicento avvenne l’incontro di Morgiano con Tacca, e poi ancora quello col biografo di quest’ultimo, Baldinucci. In effetti l’ultimo dato in nostro possesso relativo alla biografia di Morgiano riguarda una conversazione che lo storico, all’età di soli dieci anni, avrebbe intrattenuto col nostro nel 1634. In particolare, Baldinucci ricorda che parlò «con esso non senza gusto», lasciando trasparire il carattere affabile di Morgiano e, soprattutto, la sua conoscenza dell’italiano, tale da suggerire un certo livello di integrazione, quantomeno linguistica.

Gli studi si sono soffermati molto sulla retorica della bellezza con cui le fonti coeve descrivono le sue forme, ma mai abbastanza dal punto di vista di Morgiano e dell’esperienza umana che tale feticizzazione del corpo così ossessivamente guardato, studiato ed esposto nella sua nudità poteva comportare, e su cui solo in parte si può tentare di gettare una luce, oggi, intercettando lo sguardo mesto con cui da secoli Morgiano siede ai piedi del controverso monumento mediceo.

Bronzo

Altre personalità

Scheda Principale- Ugolino della Gherardesca

- Anna di Świdnica

- Francesco I de’ Medici

- Carlo Antonio dal Pozzo

- Ferdinando I de’ Medici

- Morgiano

- Cosimo II de’ Medici

- Ferdinando II de’ Medici

- Cosimo III de’ Medici

- Azzolino Bernardino della Ciaia

- Gian Gastone I de’ Medici

- Leopoldo II d’Asburgo-Lorena (imperatore)

- Napoleone Bonaparte

- Elisa Bonaparte

- Leopoldo II di Toscana (granduca)

- Ulisse Dini

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.