Vasari designer

L’ampio e oneroso coinvolgimento di Giorgio Vasari, non solo nella progettazione delle rinnovate strutture architettoniche affacciate su Piazza dei Cavalieri, ma anche nell’ideazione di arredi e ornamenti di ogni sorta a completamento e corredo di queste ultime – e della chiesa di Santo Stefano in particolare – è riepilogato in una lettera inoltrata dall’artista stesso al Consiglio dell’Ordine nel settembre 1569.

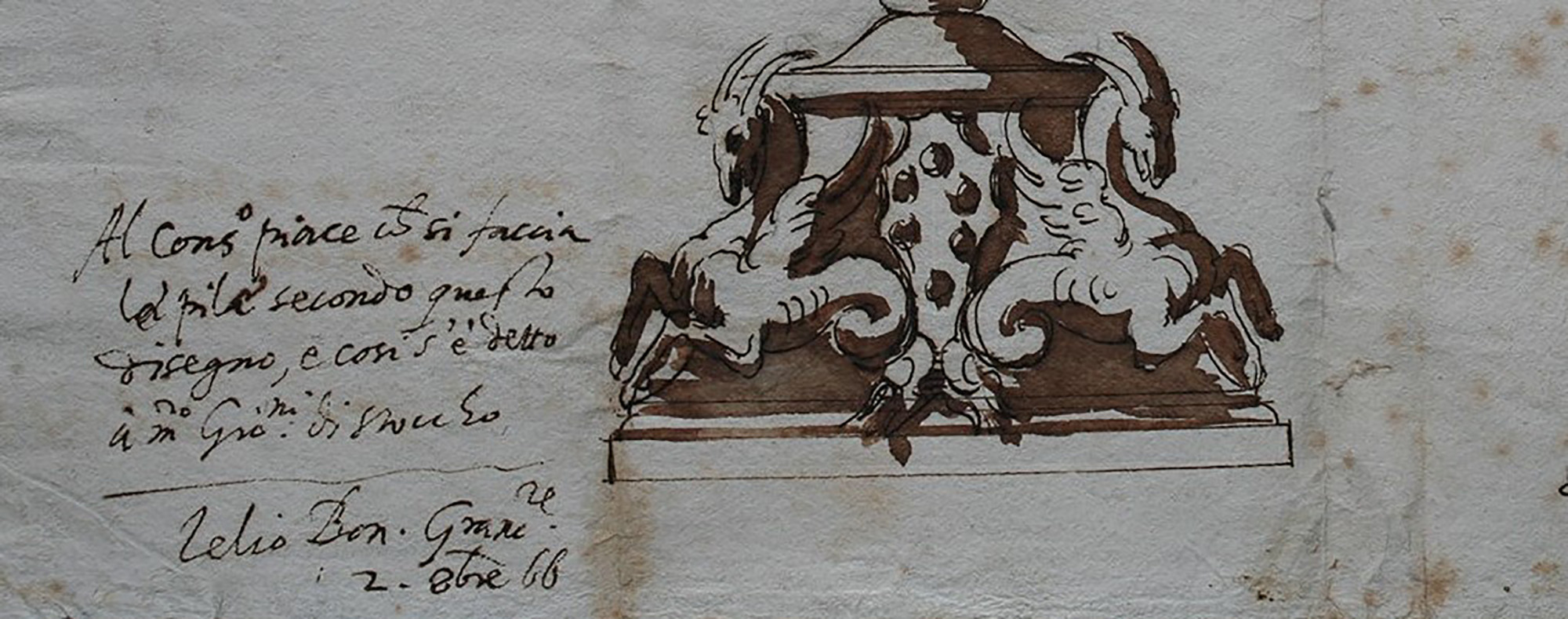

Il documento, custodito in originale presso l’Archivio di Stato di Pisa, reca come intestazione la nota «Disegni, piante, proffili et modanature per modegli da condurre il palazzo e la chiesa della illustrissima Religione de cavalieri di Santo Stefano in Pisa fatti da Giorgio Vasari» e dà conto delle «fatiche fatte e da farsi» su coordinamento dell’aretino, menzionando piante e disegni che in molti casi sono ancora riconoscibili. Se si escludono «il disegnio e pianta della chiesa», progettata ed eretta dalle fondamenta, «il disegnio della facciata dinanzi» (con riferimento a una prima idea progettuale per questa, poi realizzata dopo la sua morte) e «tutte le modanature delle pietre, cornicioni, pilastri, finestre et porticelle della capella maggiore», l’attività ideativa di Vasari all’interno dell’edificio sacro interessò per lo più gli oggetti di uso liturgico e gli arredi e si avvalse, come da prassi ormai consolidata, dell’intervento di vari collaboratori. Tra questi, il più operoso fu lo scultore Giovanni di Paolo Fancelli detto Nanni di Stocco, autore su disegno vasariano delle due sontuose acquasantiere in marmo bianco e mischio di Seravezza (1566-1568) – tuttora in loco e schizzate in duplice versione su un foglio superstite tra le carte dell’Archivio di Stato pisano – e di due altre «pilette» per l’acqua santa, una delle quali forse identificabile in un esemplare oggi murato nella navata destra. Sempre Fancelli si occupò poi, seguendo le indicazioni grafiche dell’aretino, dei «poggioli di mischio dove va l’organo uno, et l’altro dove canteranno li musici», corrispondenti a quelli che ancora si vedono nell’area presbiteriale (1570), al di sotto dei due organi disposti ai lati dell’altare maggiore.

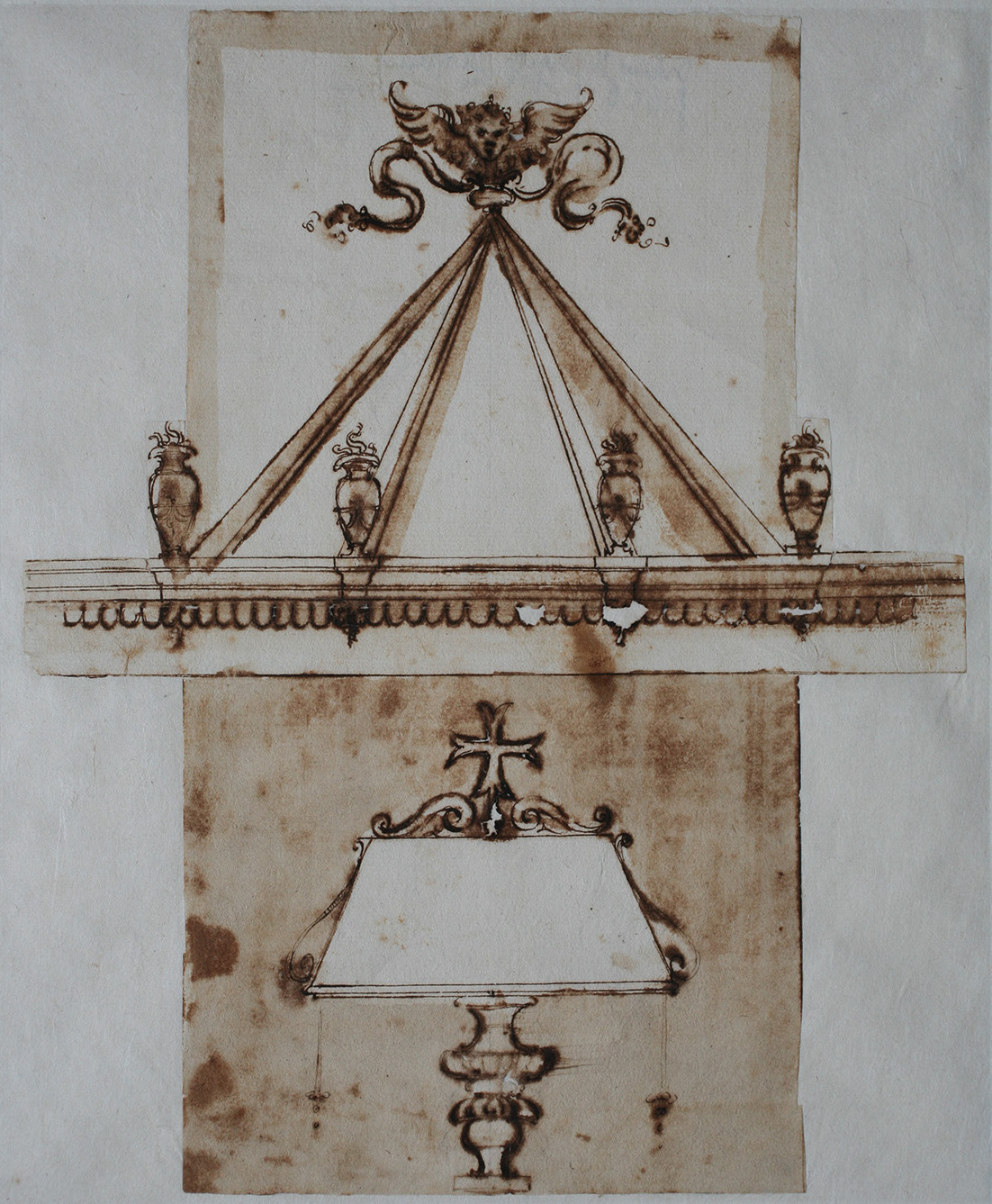

Una delle componenti più tipiche dei progetti vasariani fu la ridondanza di decorazioni, secondo un gusto tutto manierista per l’ornato che però in alcuni casi – come avvenne per le acquasantiere e per l’altare – Cosimo de’ Medici chiese di semplificare, con l’obiettivo di rendere ogni componente della chiesa rispondente al rigore, formale e morale, che egli intendeva associare all’Ordine stefaniano. Sostanzialmente invariata rimase invece l’idea progettuale per il più antico dei due organi, oggi collocato a destra del presbiterio (spalle all’ingresso), di cui resta traccia in un pregevole foglio tracciato dall’artista aretino nel quale ben si distinguono i motivi ornamentali a volute intervallate da piccole cariatidi dell’intelaiatura lignea dorata dello strumento, realizzata dal maestro legnaiolo Nigi della Neghittosa.

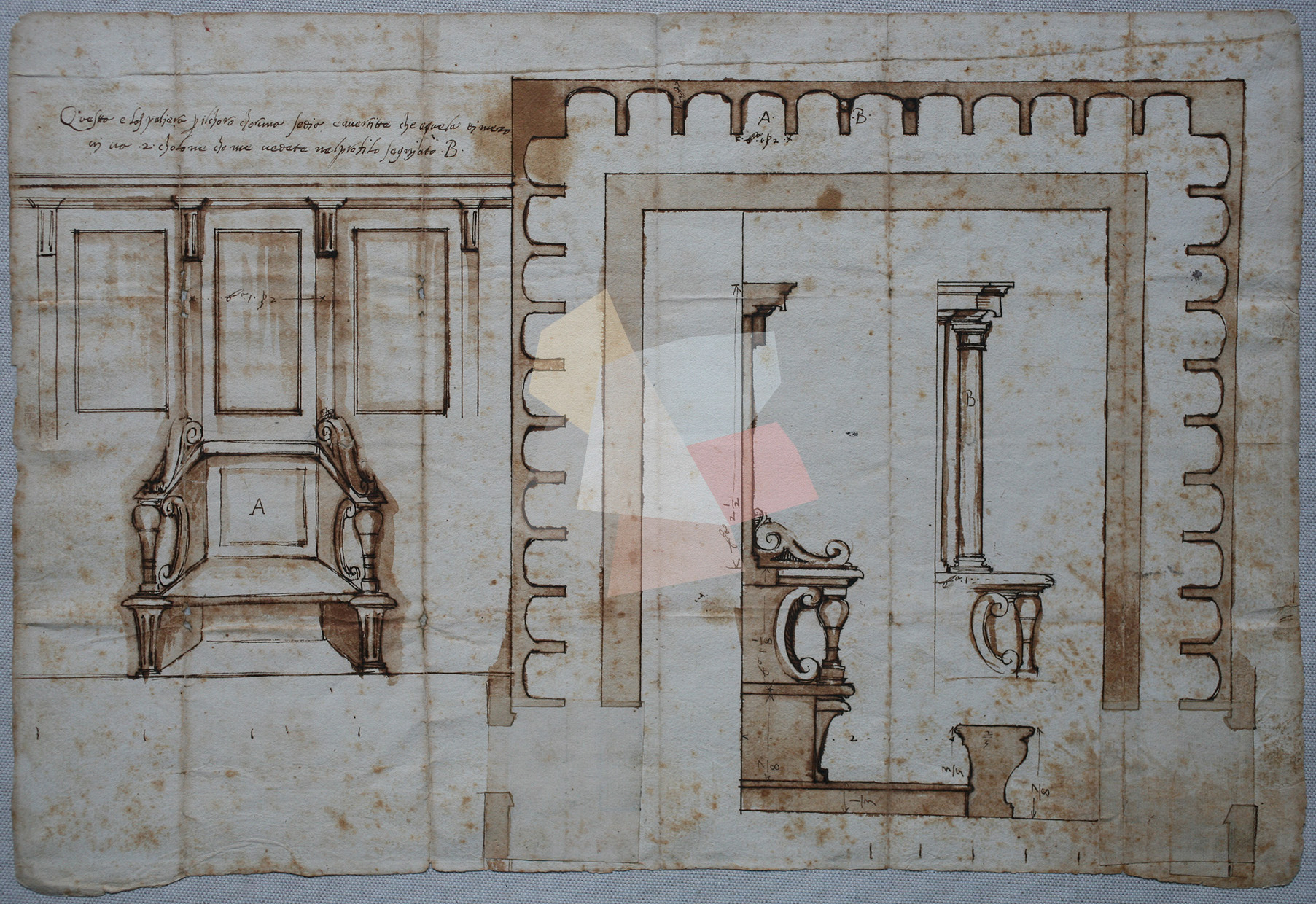

Analoghe componenti si ritrovano anche nei progetti per il seggio del gran maestro, il più lineare dei quali è conservato con gli altri presso l’Archivio di Stato di Pisa, mentre un secondo foglio, che ritrae l’elemento di fronte e in profilo, è parte del manoscritto Ottoboniano Latino 3110 della Biblioteca Apostolica Vaticana, insieme a vari ulteriori studi per Santo Stefano. In questa prova grafica si vede il sedile sostenuto da arpie e fiancheggiato da ampie volute con cariatidi femminili alate che sostengono nella parte alta le croci dell’Ordine; altre se ne trovano sui lati e sui braccioli d’appoggio, mentre al di sopra dello schienale campeggia uno scudo con la croce stefaniana e sulla sommità della struttura due angeli distesi sostengono la corona granducale. Florian Härb, confermando quanto peraltro già espresso da Frey, ha ricondotto questi schizzi alla bottega vasariana, non ravvisando in nessuno di essi l’intervento autografo del maestro.

Penna e acquerello su carta bianca.

In alto a sinistra la scritta: «Questa e la spaliera p[er] il choro choruna [sic] sedia e avertitta che a quale di nuovo ci va 2 cholone che una vedete nel profilo segniato B».

Penna e acquerello bruno su carta bianca

Penna e inchiostro bruno su carta bianca

Penna e inchiostro bruno su carta bianca.

In alto a sinistra la scritta: «Questo è l’armadio de la sagrestia».

Vasari realizzò anche «il disegnio del coro della capella maggiore, delle sedie per i preti», di cui conosciamo le forme grazie alle riproposizioni grafiche di Cosimo d’Arrigo, esecutore finale del lavoro, ma anche «il disegnio degli armarii per la sagrestia et modani loro», noto da un foglio di Pasquino da Bibola, «il disegnio e modani delle lanpane [lampade]; l’ordine delle scale et coro per i Signori cavalieri; […] dua disegni degli ornamenti di mischio per cigniere le dua tavole che vanno a’ dua altari nelle faccie e pariete della chiesa». Un discorso a sé merita, infine, l’altare maggiore, che si vede oggi nel suo aspetto barocco, risalente ai primi anni del Settecento, ma che fu protagonista di una lunga e problematica gestazione avviatasi proprio con gli studi dell’aretino. Il riepilogo del 1569 elencava infatti un «disegnio dello altare e ciborio del sagramento da farsi di marmo et di bronzo», forse riconoscibile in un progetto di altare monumentale con ciborio e cupola inserito nel già citato manoscritto Ott. Lat. 3110 e in parte rielaborato in un secondo disegno contenuto nella medesima raccolta vaticana. Si tratta tuttavia di idee messe in opera solo in parte, sia perché, come anticipato, Cosimo giudicò in un primo momento la proposta vasariana troppo sontuosa, sia perché i tempi di lavorazione si allungarono e furono infine Fancelli e d’Arrigo a eseguire i lavori, rimodulati anche nei materiali, nel 1571.

Sono infine per consuetudine ricondotti all’apporto di Giorgio Vasari anche i rapidi schizzi per un leggio e per il baldacchino dei musici, sempre inclusi nelle filze stefaniane dell’Archivio di Stato di Pisa.

Santo Stefano dei Cavalieri

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.