Fasi costruttive

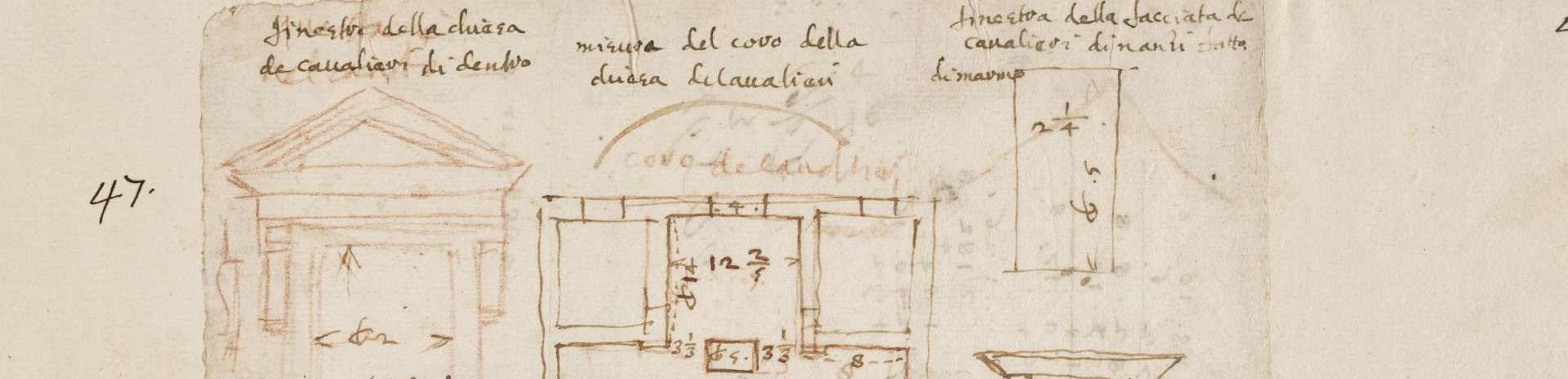

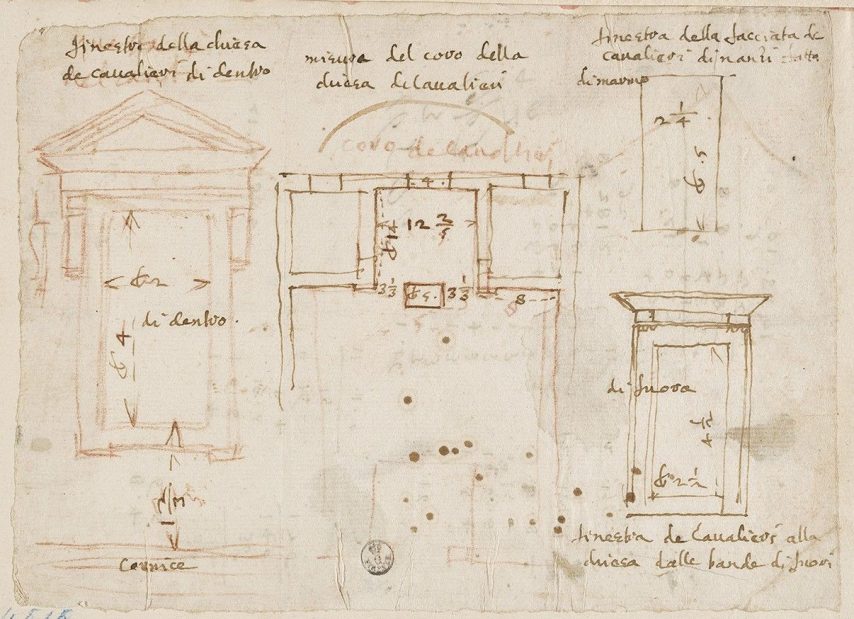

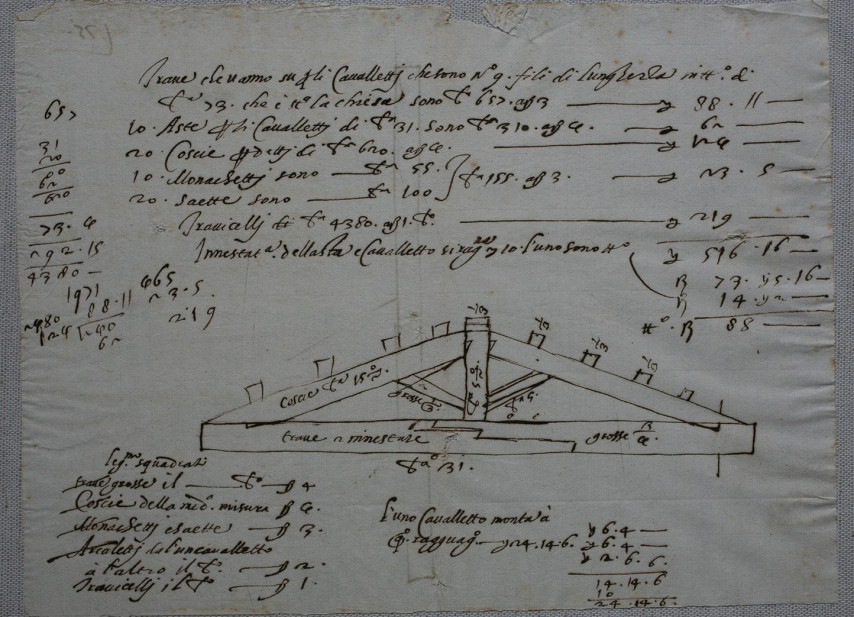

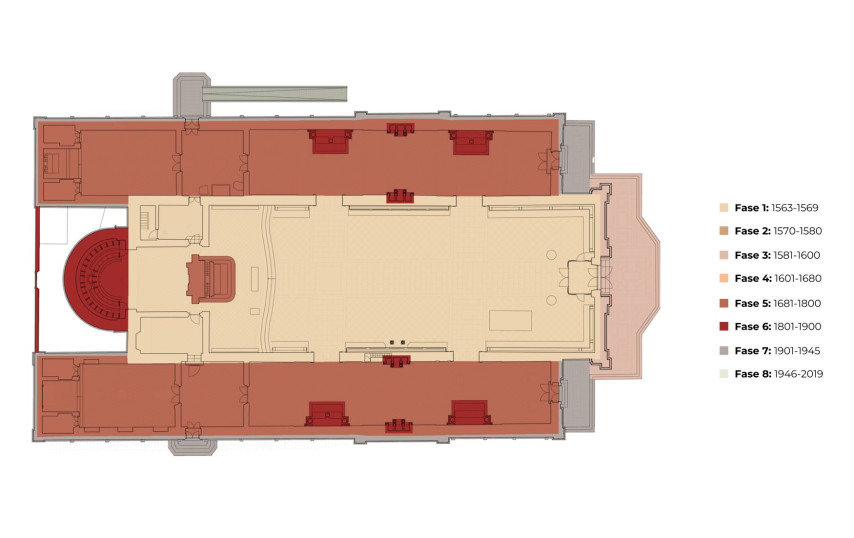

Con una lettera fiorentina del 3 ottobre 1562 Giorgio Vasari chiedeva al suo referente e provveditore di Pisa, Giovanni Caccini, di fargli mandare da Davide Fortini, attivo per suo conto in città, «tutto il vano della larghezza et lunghezza dove s’ha a far la chiesa», e nel gennaio 1563, in una missiva inoltrata al segretario dell’allora duca Cosimo de’ Medici, Bartolomeo Gondi, già accennava al tiro delle corde per la predisposizione della pianta dell’edificio. La prima pietra fu però posata solo nell’aprile 1565, dopo che era stata completamente demolita la medievale San Sebastiano alle Fabbriche maggiori, occupante la stessa area. I lavori di costruzione procedettero quindi rapidamente: nell’ottobre del 1566 le murature erano quasi ultimate (come indica una delle due iscrizioni ancora oggi in facciata) e nell’agosto del 1567 venne completato il tetto, coperto da lastre di ardesia dal genovese Francesco Ginocchi. Poco dopo, il veneziano Giovanni della Fenice realizzò i vetri per le finestre (bianche e con un piccolo stemma mediceo), mentre gli scalpellini Giovanni Fancelli detto Nanni di Stocco e Antonio Bitossi intagliarono pilastri, cornicioni e riquadrature; la pavimentazione della chiesa fu infine fornita e posta in opera da tal Papi Comparini nel marzo 1568.

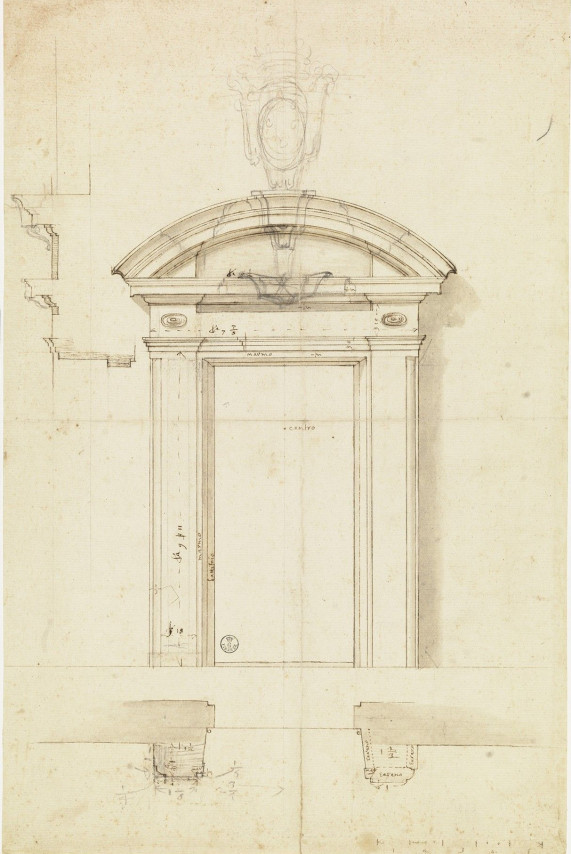

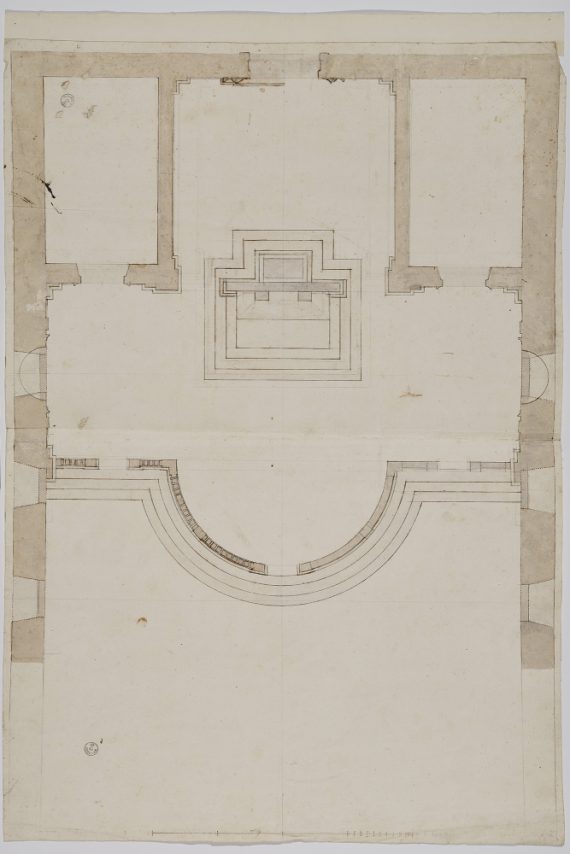

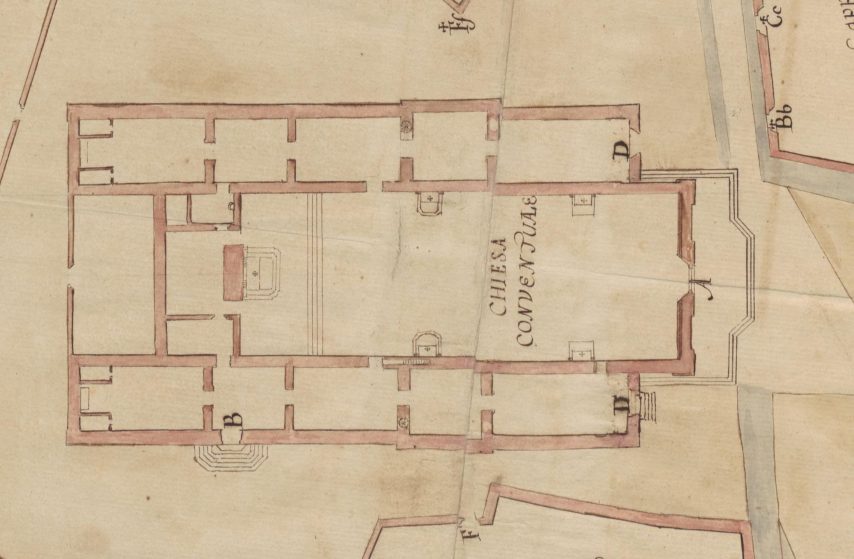

I lavori furono in questa fase sovrintesi da Fortini, braccio destro di Vasari, che aveva anche il ruolo di interlocutore diretto con il Consiglio dell’Ordine di Santo Stefano; capomastro muratore fu invece Domenico Celli, attivo anche nel Palazzo della Carovana e nel vicino Palazzotto del Buonomo (poi dell’Orologio). La struttura vasariana era costituita da una sola navata scandita da una serie di altari lignei, con una cappella rettangolare e due sacrestie. Il campanile venne progettato dallo stesso aretino alla fine del 1569, per essere terminato all’inizio del 1572. Sempre entro il 1569 doveva essere stato realizzato da Vasari anche un «disegnio d’un canposanto per gli illustrissimi cavalieri», previsto nei pressi della chiesa, menzionato in una lista di «Disegni, piante, proffili et modanature per modegli» inviata dall’architetto all’Ordine e oggi conservata all’Archivio di Stato di Pisa. Vasari si preoccupò anche di progettare diversi arredi della chiesa, la cui consacrazione avvenne il 21 dicembre 1569, a lavori non ancora terminati. In particolare, la facciata, lasciata incompiuta alla morte di Vasari (1574), fu riprogettata tra il 1593 e il 1596 da Giovanni de’ Medici, coadiuvato dagli scalpellini Giovanni Gargiolli e Francesco Balsimelli (un modello ligneo corrispondente al progetto è oggi conservato presso il Museo Nazionale di San Matteo).

Nel Seicento, l’intervento più rilevante all’interno dell’edificio fu la lavorazione del sontuoso soffitto ligneo disegnato da Alessandro Pieroni, che eseguì anche il portone d’ingresso e progettò soluzioni per il ‘coro dei militi’, già previsto da Vasari e smantellato in occasione dei successivi lavori ottocenteschi di riassetto interno. Sempre nei primi anni del XVII secolo si avvertì la necessità di un ampliamento della struttura, da cui discese l’elaborazione di vari progetti mai realizzati, come quello di Gherardo Mechini (1610) e i cinque di Paolo Guidotti (1616), che prevedevano l’aggiunta di due transetti e di un vasto coro.

Determinato a conferire un nuovo aspetto monumentale alla chiesa dell’Ordine, fu Cosimo III de’ Medici a dare rinnovato impulso ai progetti di ristrutturazione e ampliamento, coinvolgendo in un primo momento il romano Ciro Ferri, autore di due disegni tuttora conservati agli Uffizi (GDSU, invv. 2264A e 2266A), con rispettivamente una proposta per l’area absidale e una porzione di parete con alta zoccolatura, pilastri, e un’arme con festoni. Nel 1682 Pier Francesco Silvani presentò una proposta di ampliamento con la costruzione di due cappelle laterali cupolate e di altrettante ali laterali comunicanti con il corpo di fabbrica centrale attraverso due coppie di porte timpanate (ne reca testimonianza uno dei modelli lignei della chiesa tuttora conservati al Museo Nazionale di San Matteo); i nuovi annessi furono completati da Giovanni Battista Foggini (1691), che coordinò anche una serie di lavori sul campanile, dove nel 1682 era stato sistemato (in linea con il progetto vasariano) un orologio, fino ad allora inglobato nella facciata della chiesa. La fugace presenza dello strumento in quest’ultima collocazione lasciò un segno duraturo sull’edificio, come attestano incisioni settecentesche e fotografie ottocentesche in cui ancora si scorge alla sommità del timpano la mostra numerica, eliminata solo nel corso degli interventi architettonici di epoca fascista, che portarono al ristabilimento della croce stefaniana prevista dal progetto tardo-cinquecentesco.

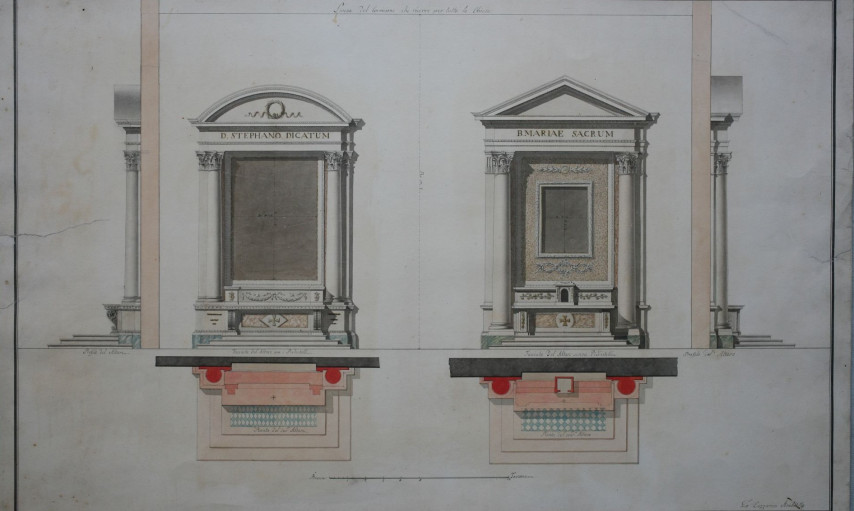

Il XVIII secolo si aprì con la definitiva messa a punto dell’altare maggiore, oggetto di un lungo iter progettuale che dal Cinquecento non si era, di fatto, mai arrestato. Il progetto fu assegnato ancora una volta a Foggini, che lo portò a termine entro il 1709. Nel corso del Settecento altri interventi di rilievo rimasero solo sulla carta, come la proposta del Consiglio dell’Ordine di costruire nuove cantorie affidandone l’ideazione a Giovanni Michele Piazzini (1757), i cui disegni sono tuttora conservati presso l’Archivio di Stato di Firenze e accompagnati da un rilievo accurato degli ornamenti degli organi e dei poggioli.

prospetto edito in Lara Claudia Chisari, La chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano a Pisa: analisi storica e della sicurezza statica, tesi di laurea magistrale, Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria, 2017–2018

adattamento grafico al sito di Zaki Srl

Con la dominazione francese l’Ordine stefaniano venne abolito e la chiesa passò sotto la giurisdizione ecclesiastica della diocesi. Nel 1820, dopo il ripristino dell’istituzione disposto da Ferdinando III di Lorena (1817), il Consiglio dei Dodici deliberò di erigere quattro nuovi confessionali, su disegno dell’architetto Giuseppe Marchelli, e due grandi altari in marmo di Carrara, su progetto di Giovanni Lazzarini, che andarono a sostituire quelli lignei cinquecenteschi, molto deteriorati. Per quasi mezzo secolo si succedettero numerose proposte di intervento sull’aula chiesastica e sulle ali laterali: del 1828 è ad esempio un disegno di Giuseppe Caluri per il rivestimento in marmo di queste ultime; del 1838 il piano di ristrutturazione dell’architetto Florido Galli, autore della cappella del Santissimo Sacramento nei pressi della sacrestia (1837), che proponeva una planimetria a croce greca, l’inserimento di due cappelle (coperte a cupola e dotate degli altari di Lazzarini) nelle ali laterali e l’apertura di due grandi archi da ricavare nei muri tra la navata centrale e quelle laterali; nel 1840 l’assetto a croce greca venne recuperato anche dall’ingegnere e architetto Alessandro Gherardesca, del cui progetto, inizialmente approvate dall’Ordine, rimangono numerosi elaborati grafici. Fu in seguito Pasquale Poccianti, Primo Architetto e Consultore della Direzione delle Regie Fabbriche, a bocciare le idee di Gherardesca, assumendo nel 1843 in prima persona l’incarico di ridefinire gli spazi della chiesa conventuale. Dopo quasi dieci anni, forse incalzato dal profilarsi di nuove proposte a firma del fiorentino Nicolò Matas, Poccianti presentò un ulteriore progetto, che stravolgeva completamente l’originale impianto vasariano prevedendo una chiesa a tre navate, in cui quella centrale comunicava per mezzo di colonnati marmorei in stile corinzio con le due laterali, dove sarebbero stati trasferiti gli altari e i confessionali. Era contemplato anche l’ingrandimento del coro per mezzo di una tribuna semicircolare. Del progetto ci è pervenuto un disegno, conservato presso l’Archivio di Stato di Pisa, e un modello ligneo depositato al Museo Nazionale di San Matteo. I lavori, approvati da Leopoldo II e avviati nel 1853, furono tuttavia interrotti nel 1857 per volere dello stesso granduca e ripresi nel 1867 dall’ingegnere Gaetano Niccoli, che conferì a Santo Stefano il suo assetto definitivo.

Iscrizione: «Interno della chiesa dell’Insigne Ordine di Santo Stefano. Progetto di reparto e idea del colorito in tre modi» . China, tracce di matita e acquerello su cartoncino, mm 315 x 588, non datato né firmato

L’interesse per il completamento delle facciate nelle due ali laterali si riaccese all’inizio degli anni Dieci del Novecento. È in questo contesto che si collocano due fotografie di Carlo Carbone (circa 1917) con la riproduzione del disegno dell’intero e di un dettaglio «del modello per il completamento delle ali della chiesa de’ Cavalieri di S. Stefano, arch. Silvani», evidentemente tornato al centro dell’attenzione. Solo un ventennio dopo però si arrivò a una soluzione definitiva. Di approntare il progetto per il rivestimento dei due corpi di fabbrica fu incaricato l’ingegnere pisano Luigi Pera, deciso a produrre «una pura e semplice sistemazione armonica e decorosa di ciò che costituisce una bruttura e un disdorno». Nel 1933 la sua proposta fu approvata e nella primavera successiva i lavori poterono iniziare. Il suo intervento cercò un’armonizzazione con la facciata cinquecentesca ricorrendo a semplici trabeazioni marmoree, come il frontone spezzato o il bugnato angolare, e mascherava lo spiovente dei due annessi a vantaggio di una modanatura quadrangolare con un grande cornicione e un attico in marmo bianco. Un paramento in mattoni costituisce tuttora il rivestimento, a nord e a sud, dei prospetti laterali dei due corpi, incorniciati in marmo e intervallati da cinque finestre racchiuse entro cartelle marmoree. Essi sono inoltre scanditi verticalmente da tubature in rame per la raccolta delle acque piovane e arricchiti da un portale incorniciato. I lavori vennero conclusi nel giugno del 1935, per la festa del patrono della città, san Ranieri.

Nel corso del Novecento la chiesa non subì altri interventi strutturali, ma fu oggetto di continue azioni per risolvere fenomeni di deterioramento dovuti innanzitutto a problemi di infiltrazione. In particolare, il grande soffitto ligneo della navata, sospeso con tiranti e puntoni agganciati alle capriate vasariane, rese in più casi necessarie operazioni di consolidamento e ripristino, una delle quali è tutt’ora in corso.

Santo Stefano dei Cavalieri

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.