Fasi costruttive

L’idea di affidare a Giorgio Vasari, già artista di riferimento per i cantieri fiorentini, la costruzione di un nuovo edificio a Pisa occupò la mente del duca di Firenze, Cosimo de’ Medici, almeno dal 1558, quando in una lettera del 12 maggio l’aretino lo informava di aver iniziato a «ghiribizzar qualcosa» per la pianta di un palazzo, senza aver tuttavia «cominciato a distender niente» perché in attesa di ricevere maggiori indicazioni. Che già si trattasse, come pure è stato ritenuto, della monumentale sede istituzionale da destinare all’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, fondato dal duca solo il 9 gennaio 1561, è un’opzione suggestiva ma incerta, non solo per la cronologia arretrata e per l’iniziale proposito cosimiano di installare la Religione sull’Isola d’Elba, ma anche per il tenore della nota di risposta vergata dal duca in calce alla stessa missiva pisana, con l’accenno a lavori più urgenti da eseguire e l’annessa rassicurazione che ci sarebbe comunque stato «tempo ancor a rifar mille disegni».

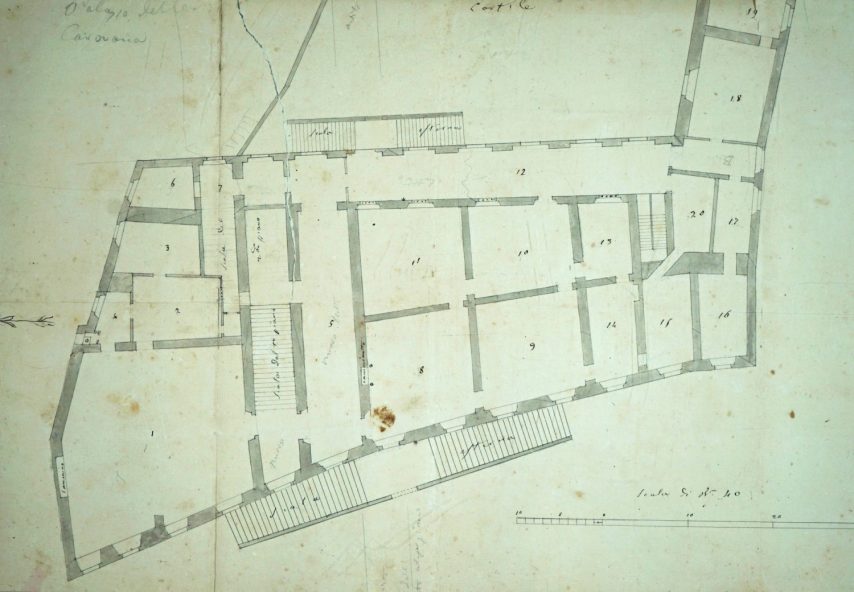

Premesso questo, la concreta messa a punto di studi progettuali per «risolvere il Palazzo de’ Cavalieri», ovvero l’attuale Palazzo della Carovana, grazie alla rifunzionalizzazione del medievale Palazzo degli Anziani, affacciato su un’area urbana tradizionalmente identificata con il toponimo ‘delle Sette Vie‘, non data a prima dell’inverno 1561, come si trae con chiarezza dai carteggi vasariani del periodo. Il 6 gennaio dell’anno successivo l’artista raccontava infatti all’amico Vincenzio Borghini di aver raggiunto Cosimo a Pisa il 26 dicembre precedente e di avergli presentato un progetto molto vantaggioso sul piano economico, che prevedeva appunto il riutilizzo del «palazzo dove già stava il commessario, accanto alla Torre della Fame: dove avendo sua eccellenza animo di spendere ben XV mila scudi, ho trovato un modo, che con tre mila farà quel tanto che ha bisognio». Il duca gli aveva subito dato ordine di predisporne il modello, della cui lavorazione recano traccia le lettere di gennaio e febbraio 1562, con riferimenti alla pietra di Golfolina da utilizzare per «finestre e porte del palazzo de’ Cavalieri di Santo Stefano» (13 gennaio) e alla richiesta del Medici di consegnare il modello senza indugiare nell’elaborazione delle scale, «perché questa poi sarà dell’ultime; e ne vogliamo prima vedere il modello: che come l’averemo visto, ci potremo similmente risolvere di tutto quello che di più ci proponete» (12 febbraio). Il 28 febbraio il prototipo in scala del nuovo edificio, realizzato dal legnaiolo Battista Botticelli, fu inviato da Vasari al suo mecenate, informato degli sforzi profusi per adattare l’andamento discontinuo della struttura preesistente, composta da blocchi edilizi eterogenei inglobati nei secoli in un unico corpo di fabbrica, alle esigenze di «comodità di cotesto luogo, il quale di cosa bieca e stravolta mi è parso averlo ridiritto assai». Al modello ligneo, che non convinse subito Cosimo, in particolare per quanto riguardava la proposta di rifacimento delle scale interne, si associarono diversi elaborati grafici, oggi in gran parte perduti (come il modello stesso), ma elencati e descritti in una ricapitolazione del lavoro svolto inviata da Vasari al Consiglio dell’Ordine nel settembre 1569 (planimetrie, disegni di porte, camini, balaustre, gradini, palchi, ecc.).

Il cantiere si avviò subito sotto la supervisione di Vincenzo Ferrini, provveditore dell’arsenale pisano, a cui subentrò più tardi Davide Fortini, e comportò specifici accordi per l’approvvigionamento dei materiali necessari: con il falegname Pier Agnolo di Domenico da Firenze, per il legname; con lo scalpellino Antonio Leonardo Bitossi da Ponte a Signa per la pietra Golfolina. Per prima cosa si procedette alla demolizione di alcune porzioni delle antiche murature e al distacco dalla facciata degli scudi lapidei quattrocenteschi e di primo Cinquecento che ancora la ornavano, sostituiti dallo stemma mediceo, allogato nel giugno 1562 allo scultore Stoldo Lorenzi, e da quelli dell’Ordine, realizzati da Giovanni Fancelli detto Nanni di Stocco per i cantoni d’angolo della facciata, decorata quindi a graffito e completata, a partire dagli anni ottanta del Cinquecento, da una teoria di busti medicei.

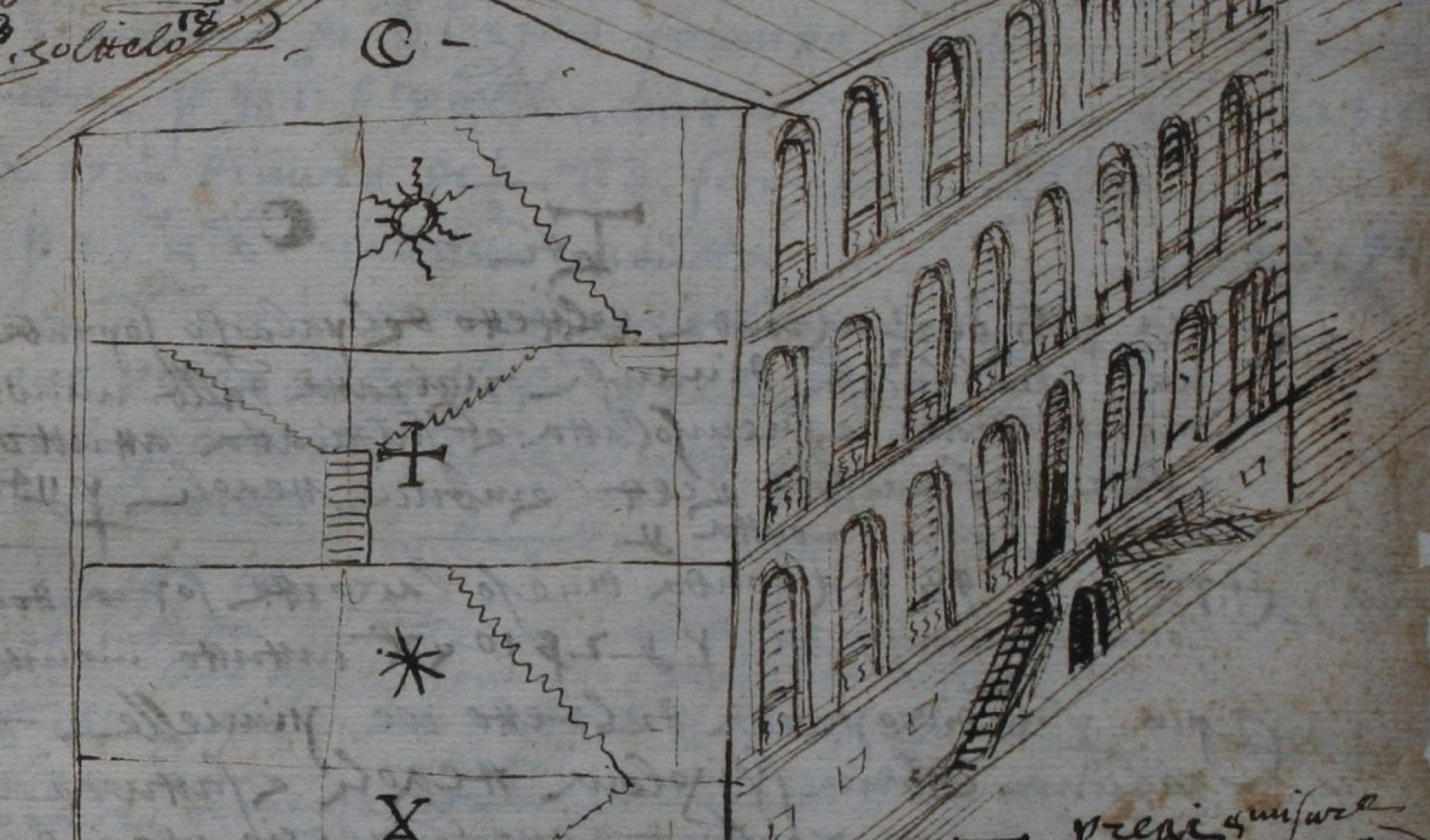

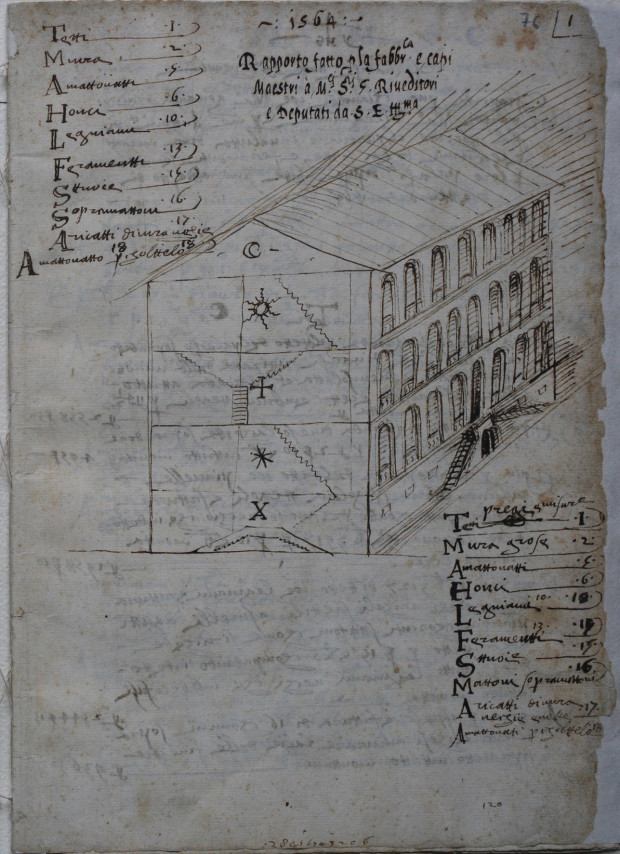

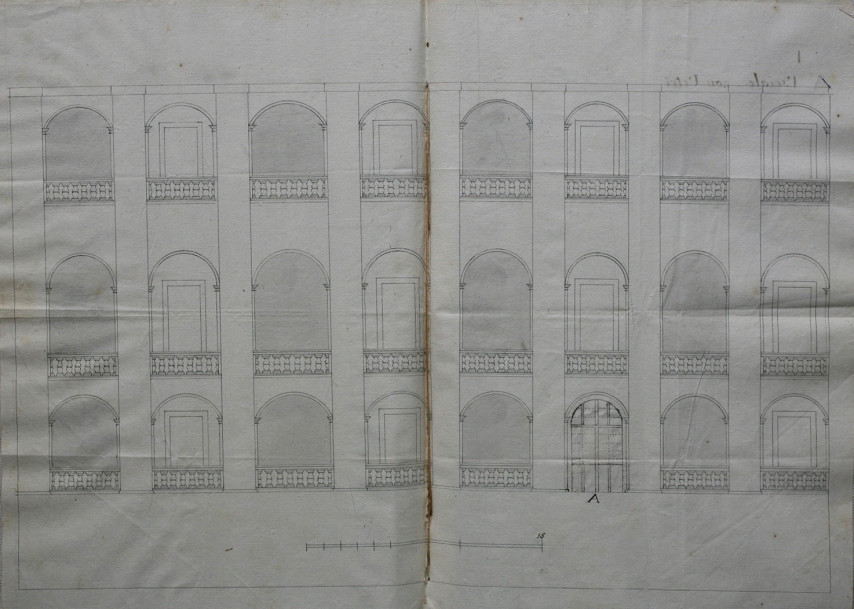

Il grosso dei lavori fu terminato in appena due anni e nel gennaio 1564 il palazzo, seppur ancora incompiuto, era comunque già idoneo a ospitare i cavalieri stefaniani, a cui furono assegnati i primi alloggi; un disegno dello stesso anno custodito presso l’Archivio di Stato di Pisa restituisce un’istantanea dell’edificio, di cui riproduce la sezione interna, con l’indicazione del percorso delle nuove scale, e al contempo il prospetto posteriore, con una seconda scala esterna a due rampe e un alzato articolato su tre loggiati, che permettevano l’ingresso nei singoli quartieri.

Al termine dei lavori strutturali vasariani, il palazzo era provvisto di un ingresso al piano terra, che grazie a un corridoio conduceva a un cortile interno, definito già alla fine del decennio successivo da alcuni corpi di fabbrica di servizio, a un piano. Inoltre, dava accesso a un ampio locale (forse provvisto di un autonomo ingresso sull’area urbana) presto adibito ad armeria, oggi solo in parte coincidente con la Sala della Colonna. In una singolare simmetria con Palazzo Vecchio a Firenze, anch’esso dotato al piano terra di una ‘camera d’arme’ voltata (ancora esistente), Vasari avrebbe risparmiato di questo locale pisano l’originaria copertura medievale, costituita da quattro sontuose volte a crociera. L’ingresso principale del palazzo avveniva ad ogni modo dalla doppia rampa su Piazza dei Cavalieri, che permetteva di accedere al primo piano, dove si trovavano i quartieri dei cavalieri stefaniani che vivevano nel palazzo, e probabilmente già alcuni spazi per la servitù. Era invece il secondo piano, raggiungibile con una scala a rampa unica di originario impianto vasariano (ancora esistente, anche se l’altezza della volta soprastante venne accresciuta nell’Ottocento), a ospitare gli ambienti di rappresentanza: la cosiddetta Sala delle Armi (contenente i blasoni stefaniani, oggi coincidente con la Sala Azzura) e la Sala del Consiglio (oggi del Gran Priore, nell’ala del palazzo corrispondente alle attuali Sale della Direzione). Al terzo piano nell’originario progetto vasariano si saliva dalla futura Sala Azzurra, grazie a una scala che iniziava con una rampa singola (in direzione sud), addolcita dalle forme michelangiolescamente rotondeggianti dei suoi primi gradini, e che poi divergeva in due brevi tratti (verso est e ovest) fino all’andito del livello superiore. La scala vasariana, dunque, non entrava direttamente nella Sala degli Stemmi, da cui, però, partiva in effetti un’altra rampa, ancora esistente, per raggiungere le soffitte (le pareti delle quali conservano ancora molte scritte apposte in età diverse dai frequentatori del palazzo). Questa sala era l’ambiente più ampio del terzo piano, dove si svolgeva per lo più l’istruzione (anche fisica) dei carovanisti. La sua coincidenza planimetrica con le sottostanti sale Azzurra e della Colonna, altrettanto irregolari in pianta, conferma quanto l’intervento dell’aretino avesse cercato di non snaturare le strutture medievali già esistenti, accettando di accoglierne le dissimmetrie spaziali.

Nei circa due secoli successivi non siamo a conoscenza di modifiche strutturali rilevanti, tranne la sostituzione negli anni settanta del Seicento degli originali palchi lignei vasariani al primo e al secondo piano con nuove volte in muratura, a seguito del rovinoso incendio che colpì l’edificio nel 1616.

Ulteriori interventi furono invece promossi nel 1754 da Francesco Stefano di Lorena per riadattare gli ambienti interni in modo da ottenere più alloggi destinati ai carovanisti. I lavori, coordinati dall’ingegnere Giovanni Michele Piazzini, si svilupparono in poco tempo, concludendosi nel 1756. Nell’occasione venne anche rifatto in marmo il balconcino prospiciente la Sala del Gran Priore. Fu quindi sotto il granduca Pietro Leopoldo che il salone già un tempo adibito ad armeria, al piano terra, venne abbassato in altezza, rimuovendone la volta a crociera medievale, per creare di fatto due ampie aree sovrapposte: la Sala della Colonna (in un primo momento adibita a magazzino) e una complesso di ambienti oggi coincidenti con l’Aula Bianchi, dove (nella sezione che si indica ora come Aula Bianchi Scienze) fu ospitata la nuova mensa del palazzo. Per favorire poi il passaggio delle vivande dalla cucina, che affacciava sul cortile al piano terra, in un corpo di fabbrica ad est, venne anche costruito un nuovo corridoio coperto a nord, di collegamento tra questo e la Carovana, dove alcune scale interne avrebbero permesso di salire all’attuale primo piano e raggiungere il nuovo locale adibito a mensa. L’intervento fu realizzato nel 1777 su progetto dell’ingegnere Niccolaio Stassi. Nello stesso anno gli archi del triplice loggato, affacciati sul cortile interno, furono chiusi con vetrate, per ragioni innanzitutto climatiche.

Con il governo di Elisa Bonaparte e la soppressione dell’Ordine nel 1809, il Palazzo della Carovana subì un profondo degrado, venendo trasformato in caserma per le truppe francesi. Al ristabilimento dell’Ordine nel 1817 fu dunque urgente procedere con restauri, che coinvolsero in primis lo scalone in facciata, molto deteriorato e rifatto in marmo su progetto dell’architetto fiorentino Giuseppe Marchelli.

Ulteriori lavori furono diretti dall’ingegnere pisano Giuseppe Caluri, che nel 1824 procedette alla demolizione dello scalone interno disegnato da Vasari tra il secondo e il terzo piano e alla sua sostituzione con una semplice scala a due rampe innestata nella zona retrostante dell’edificio e illuminata da una nuova grande finestra aperta sul prospetto posteriore, ancora visibile in foto primo-novecentesche. L’intervento, assolutamente radicale per l’assetto interno dell’edificio, si era reso necessario, spiegava Caluri in una perizia di quell’anno, alla luce di diverse motivazioni: per liberare la futura Sala Azzurra della «servitù di passo» per accedere al livello superiore; per migliorare la mobilità verticale del palazzo, dal momento che la struttura vasariana era «incomodissima a salirsi»; e per garantire una maggiore sicurezza, visto che era facilissimo cadere sulle due rampe «aperte esistenti nel corridore del terzo piano… in tempo di notte specialmente, volendo uno andare da uno dei quartieri sulla loggia nel salone di questo piano [la Sala degli Stemmi]». La demolizione della scala cinquecentesca a tre rampe permetteva inoltre di rendere «più sfogata la scala in una sola branca che dal primo porta al secondo piano, alzando lo strombo di essa assai basso»: aggiustamento che venne in effetti condotto entro l’anno successivo.

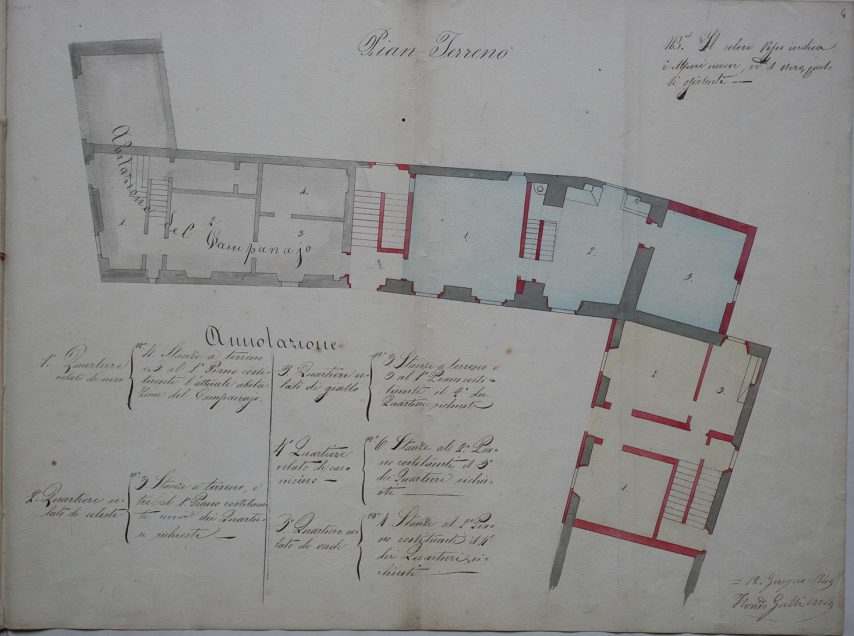

Infine, nel 1849, quando l’edificio era già da tre anni sede della Scuola Normale ‘lorenese’, l’ingegnere Florido Galli presentava una perizia per procedere alla «superedificazione dell’antica cucina della Carovana»: un intervento necessario a ricavare nuovi quartieri per i cappellani della vicina chiesa di Santo Stefano, ovvero alloggi annessi alla «casa abitata dal campanaio», posta già al piano terra dell’ala nord, anch’essa destinata ad essere innalzata di un piano. Nel corso della seconda metà del diciannovesimo secolo non sono registrati altri interventi di rilievo, tanto che all’inizio del Novecento la situazione abitativa del palazzo veniva giudicata drammatica.

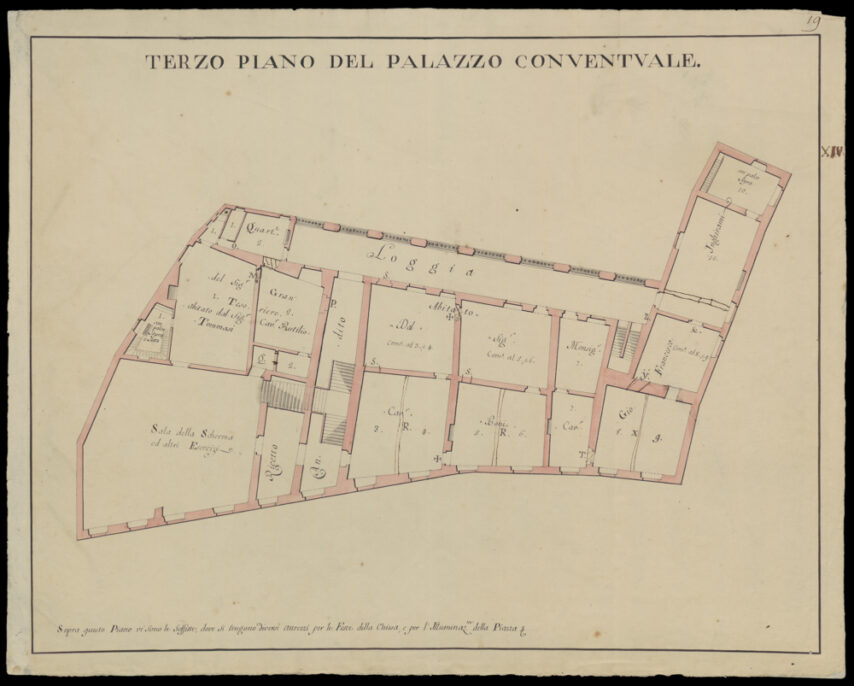

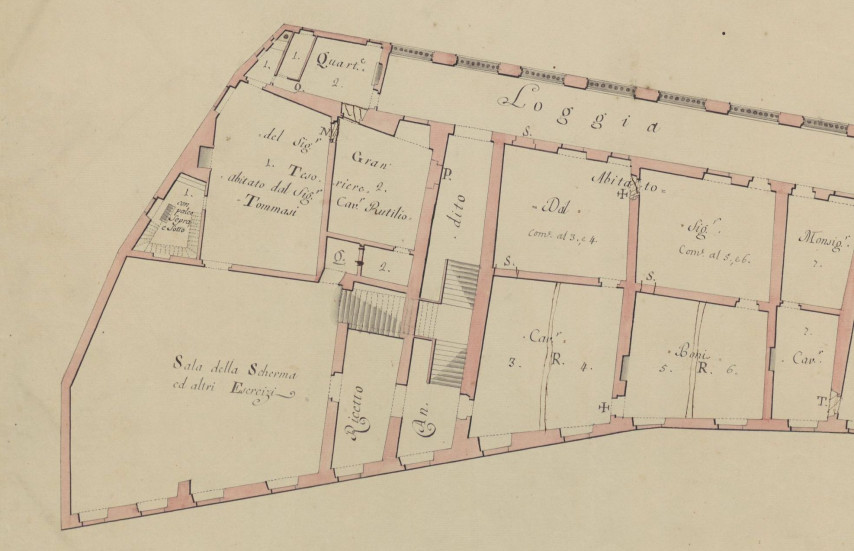

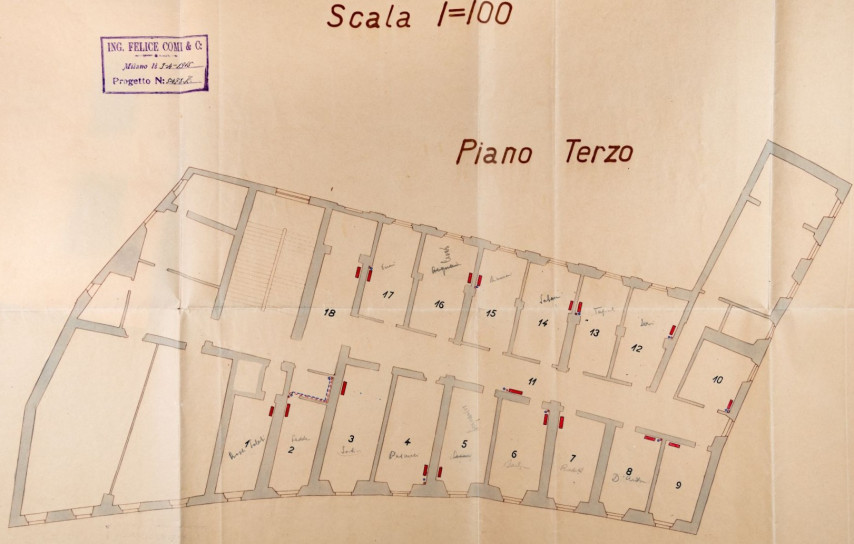

Si deve invece ricondurre agli anni della Normale, appena entrata nel Regno d’Italia, un’importante rivoluzione della storica organizzazione interna del Palazzo della Carovana, ad oggi riferita in bibliografia abitualmente ai più consistenti interventi di ammodernamento dell’edificio negli anni Trenta, ovvero l’eliminazione del triplice loggiato aperto sul suo prospetto posteriore per far posto a nuove stanze e introdurre funzionali corridoi ad ogni piano, in sostituzione del sistema architettonico cinquecentesco dei cosiddetti ‘quartieri’. Una preziosa pianta conservata nell’Archivio della Normale attesta infatti l’esistenza di un progetto per questi lavori già nel 1862 (con riferimento al terzo piano); una serie di rilievi eseguiti per tutti e quattro i livelli dell’edificio nel 1915 conferma la sua effettiva realizzazione, tra primo e terzo piano, almeno entro questa data.

Nel 1928, sotto l’egida di Giovanni Gentile, si avviò l’ultimo imponente intervento di restauro dell’edificio, che nell’arco di appena cinque anni portò al suo radicale riassetto esterno, con l’aggiunta di tre nuovi corpi di fabbrica di cinque piani intorno al cortile e a non minori sconvolgimenti all’interno della struttura, anche nella parte storica vasariana. L’aumento degli spazi comportò nel nuovo regolamento gentiliano l’obbligo per gli allievi di risiedere nella struttura già conventuale. Nel corso dei lavori vennero riscoperte sulle pareti laterali del palazzo alcune preesistenze medievali che, non senza sollevare un vivace dibattito locale (recentemente ben ricostruito da Nadia Rizzo), furono lasciate a vista.

Da ultimo, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta il palazzo fu oggetto di ulteriori restauri e interventi. Tra questi, il più significativo ha riguardato l’apertura di un tunnel sotterraneo alla piazza, che dalla Sala della Colonna immette nel Palazzo dell’Orologio.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.