Cosimo Pugliani

[1572-1618]

Nato a Siena nel 1572, Cosimo Pugliani (citato impropriamente nella moderna bibliografia anche come «Pagliani») fu un ingegnere attivo al servizio dei Medici a Pisa, dove morì nel 1618. In particolare, la sua presenza nel cantiere di Piazza dei Cavalieri è nota almeno dal 1603.

Prima di questa data sappiamo, stando alla breve biografia a lui dedicata da Giuseppe Campori, che Pugliani, pur essendo suddito granducale, aveva a lungo servito Alfonso II e Cesare d’Este: uno scambio di maestranze tecniche tra i membri di questa dinastia e Firenze non infrequente e che registra anche altri casi di periti e artigiani ‘medicei’, reclutati dagli Este non solo per la manutenzione dei fiumi e delle strade di confine, ma anche per lavori da eseguire nelle fortificazioni della Garfagnana e nelle città di Modena e Reggio Emilia. Qui, tra i suoi primi interventi, si ricorda l’esecuzione di un modello per la nuova chiesa della Madonna della Ghiara, in concorrenza con Giovanni Battista Aleotti e con Alessandro Balbi, architetto ferrarese a cui venne affidato infine l’incarico, iniziato nel giugno del 1597. Dopo la morte di Alfonso II e il trasferimento della corte a Modena, a Pugliani fu chiesto nel 1598 dal duca Cesare di progettare l’ingrandimento della città: iniziativa che, malgrado i maestosi piani iniziali, il sovrano non proseguì, limitandosi per trent’anni a far condurre lavori di manutenzione e a invitare più volte a Sassuolo periti, tra cui lo stesso ingegnere senese, per interventi di carattere idraulico o difensivo. Nel 1605 a Pugliani fu richiesto di progettare nuovamente la cupola del Duomo di Reggio Emilia disegnata da Francesco Pacchioni (subentrato ad Alessandro Balbi, deceduto), giudicata sproporzionata.

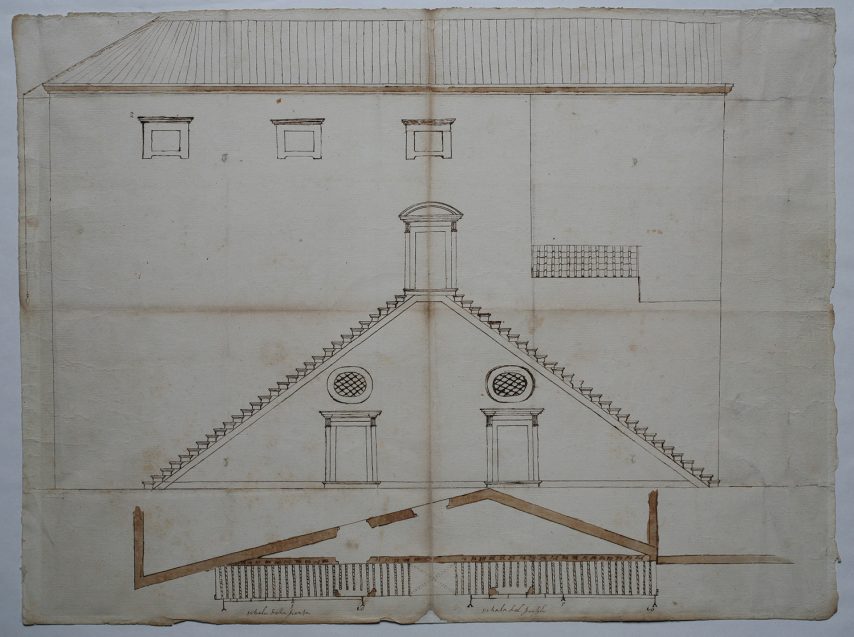

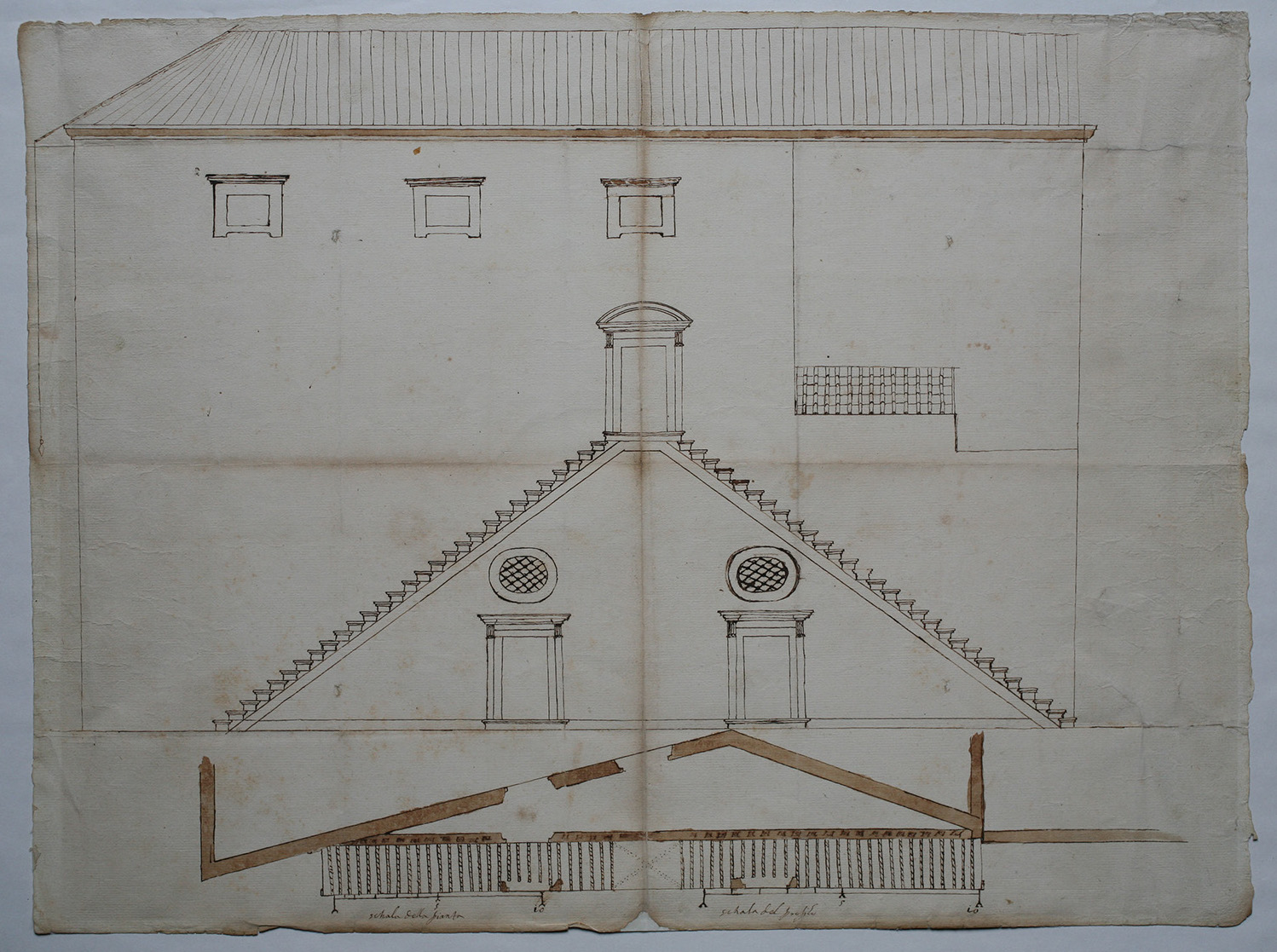

Le collaborazioni del senese con gli Este continuarono almeno fino al 1605, quando ormai il suo ruolo nella corte medicea si era di fatto già stabilizzato, fissando il centro delle sue attività a Pisa. Il 14 novembre 1602 Pugliani era stato nominato ingegnere dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi di questa città, succedendo ad Antonio Lupicini, e nel marzo successivo divenne a tutti gli effetti un salariato granducale con una provvigione di 16 scudi mensili e altri emolumenti da ricevere dallo Scrittoio delle Possessioni sempre di Pisa, dove proprio nel 1603, a settembre, all’«ingegnere del[la] sua altezza serenissima» Ferdinando I de’ Medici veniva chiesto di andare «di nuovo a visitare quel luogo» dove sorgevano ancora i ruderi della Torre della Fame, per redigere un preventivo e fare un progetto di rinnovamento di quello che sarebbe diventato il Palazzo dell’Orologio in Piazza dei Cavalieri. Nella stessa area urbana Pugliani, dal 1607 cittadino pisano, fu incaricato di occuparsi anche di San Rocco, il cui prospetto, con l’aggiunta di un soprastante oratorio, venne incluso nella quinta verticale uniforme già dettata dalle vicine case a schiera fatte costruire dall’Ordine. Inoltre, fino al 1612 l’ingegnere senese gestì il prospetto laterale della chiesa, su Via Corsica, nella sua connessione con San Sisto, anche per «ornamento alla strada, dirizzandola più di quello che si trova di presente». Per questo affaccio aveva previsto di erigere una scala a doppia rampa, poi mai realizzata, di cui ci rimane il progetto datato 18 agosto 1607.

I primi anni del Seicento videro Pugliani impegnato come ingegnere dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi in numerosi e impegnativi interventi documentati da relazioni e disegni, in parte pervenutici, quali il restauro del Ponte della Cittadella (1603), il taglio della foce dell’Arno (1604), la costruzione delle cateratte di Riparotti e di Vicopisano (1605) e il collegamento tra la foce del Serchio e del Fiume Morto (1612).

A queste attività se ne affiancarono altre svolte in città, dal carattere prevalentemente architettonico, come la supervisione su progetto di Buontalenti e per volere di Ferdinando I della costruzione delle Logge dei Banchi (1603-1605) e il rinnovamento di San Giovanni de’ Fieri (dal marzo 1603). Del monastero di questa chiesa ci è pervenuto un rilievo di Pugliani ad inchiostro su carta, eseguito su richiesta delle monache lì alloggiate, che intendevano ingrandire il proprio oratorio. L’uniformità riscontrabile nella ristrutturazione di alcune chiese pisane tra 1603 e 1614 (San Francesco, San Martino e San Matteo, oltre a San Giovanni de’ Fieri) e l’omogeneità delle loro facciate hanno fatto pensare a una comune regia, riferibile forse proprio all’ingegnere senese. Deve inoltre essere ricordata tra le sue opere anche la facciata di Palazzo Lanfreducci, detto ‘Alla Giornata’, che esprime la maturità artistica da lui raggiunta, e il suo progetto per il ricco soffitto ligneo della chiesa di San Silvestro, realizzato dall’intagliatore Bartolomeo Atticciati e dal pittore Aurelio Lomi. Poco prima di morire, nel 1617, Pugliani si occupò anche della ristrutturazione della chiesa e convento di San Bernardo.

Artisti

Scheda Principale- Nicola Pisano

- Giovanni Fancelli detto Nanni di Stocco

- Davide Fortini

- Stoldo Lorenzi

- Alessandro Forzori di Arezzo

- Tommaso di Battista del Verrocchio

- Pietro Francavilla

- Alessandro Pieroni

- Ridolfo Sirigatti

- Michelangelo Cinganelli

- Filippo e Lorenzo Paladini

- Giovanni de’ Medici

- Cosimo Pugliani

- Pietro Tacca

- Giovanni Stefano Maruscelli

- Giovanni Battista Foggini

- Adèle Poussielgue

- Leonardo Bistolfi

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.