Ferdinando II de’ Medici

[1610-1670]

Primogenito di Cosimo II de’ Medici e di Maria Maddalena d’Austria, Ferdinando nacque a Firenze il 14 luglio 1610. Il padre, costretto dalla salute precaria a programmare con anticipo la successione al granducato del figlio, predispose nel 1615 per lui la reggenza da parte dell’amata moglie e della madre Cristina di Lorena, che infatti gli subentrarono alla morte nel 1621, quando il giovane principe aveva solo undici anni.

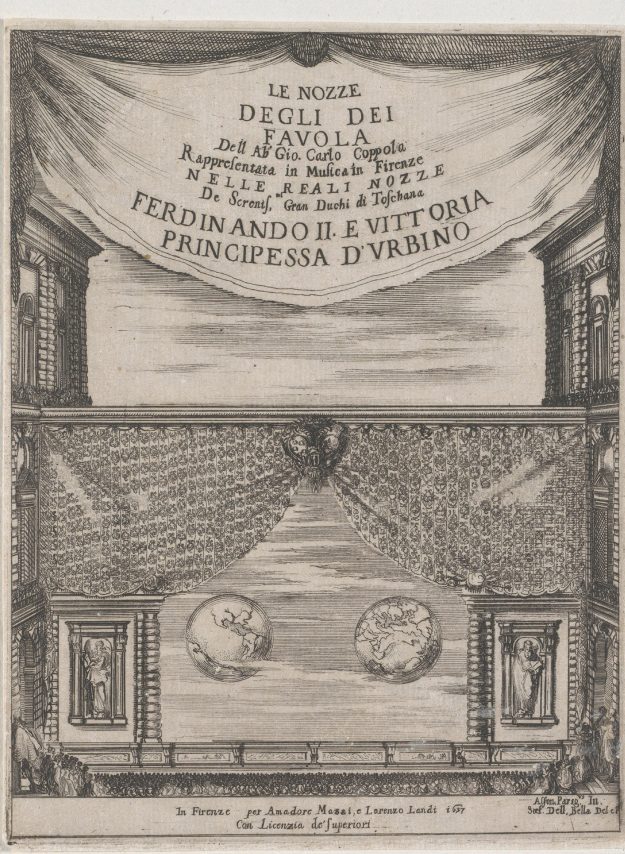

Sotto l’attenta guida delle due tutrici, Ferdinando ricevette così a corte un’educazione degna della sua posizione, formandosi nelle discipline umanistiche e nelle scienze matematiche, senza tralasciare anche le arti militari. Non ancora maggiorenne, nel 1628, egli decise di mettersi in viaggio per visitare Roma, Loreto, Bologna, Ferrara e Venezia, spostandosi poi oltralpe a Vienna e a Praga, dove ebbe occasione di incontrare lo zio imperatore Ferdinando II d’Asburgo. Con il compimento dei diciotto anni nel luglio successivo, rientrato nel frattempo in Toscana, Ferdinando assunse finalmente i pieni poteri, pur non rinunciando al supporto – in realtà piuttosto ingombrante – delle due granduchesse e, più tardi, avvalendosi anche della collaborazione dei fratelli, soprattutto di Mattias e di Leopoldo. Nel 1634, in forma privata, e poi nella primavera del 1637, con celebrazione pubblica nella Cattedrale fiorentina di Santa Maria del Fiore, prese in sposa Vittoria della Rovere, sua cugina di primo grado, che, come lui, era stata allevata presso la corte medicea da Maria Maddalena d’Austria e Cristina di Lorena, venendo da subito destinata a diventare sua moglie. Il matrimonio, da cui pure nacquero vari figli, tra cui il futuro erede al granducato, Cosimo III, si rivelò tuttavia fallimentare sia sul piano politico-strategico – venendo meno le speranze medicee di estensione territoriale sul ducato di Urbino, che avevano reso accettabili le nozze con una fanciulla proveniente da un casato ormai in decadenza –, sia per insanabili divergenze di vedute tra i due coniugi, che impattarono anche sull’educazione del figlio Cosimo.

Acquaforte, 19,6 x 14,8 cm

Acquaforte, 20,3 × 14,2 cm

Per quel che riguarda le azioni di governo, sul fronte interno Ferdinando si prodigò per garantire la pace tramite politiche difensive e per mantenere i possessi territoriali acquisiti, ai quali si erano da poco aggiunti i piccoli ma preziosi ducati di Santa Fiora e Pontremoli. Sostenne inoltre attivamente l’economia fiorentina e di tutto il granducato, offrendo sussidi mirati e appoggi protezionistici, mentre al di fuori dei confini si schierò al fianco dell’Impero nella Guerra dei trent’anni (1618-1648), inviando milizie e aiuti finanziari, e patrocinò la lotta mediterranea contro i Turchi grazie all’apporto delle flotte navali dell’Ordine stefaniano.

Nel 1633, forse anche mal consigliato dalla sua stessa corte, non oppose resistenza alla consegna di Galileo Galilei alla Santa Inquisizione romana, non abbandonando tuttavia mai lo scienziato toscano al suo destino, ma anzi disponendo che fosse ospite di Villa Medici a Roma nel periodo del processo e in seguito ottenendo, in luogo del carcere, il confino nella villa sita sulle colline di Arcetri, nei dintorni di Firenze, dove Galileo visse fino alla morte e dove lo stesso Ferdinando si recò a trovarlo di persona. Contribuì, inoltre, insieme al fratello Leopoldo, grande intendente d’arte e dal 1657 patrono della neo fondata Accademia del Cimento (la prima accademia sperimentale d’Europa), all’arricchimento delle collezioni medicee, a cui già aveva potuto annettere le opere provenienti da Urbino ed ereditate dalla granduchessa Vittoria, ultima discendente del ducato roveresco, che includevano acquisizioni di primissimo livello, come la Venere di Tiziano e il Ritratto di Giulio II di Raffaello e bottega, entrambi oggi custoditi alle Gallerie degli Uffizi.

Analogo interesse fu rivolto alla committenza artistica, che nel corso del suo regno determinò l’approdo a Firenze di Pietro da Cortona e dei quadraturisti bolognesi Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli. Particolare protagonista fu in questo senso Palazzo Pitti, nel cui Salone degli Argenti al pianterreno, in vista delle nozze del granduca, Giovanni da San Giovanni avviò ad esempio, nel 1635, la lavorazione di un ciclo encomiastico, poi concluso da Ottavio Vannini, Cecco Bravo e Francesco Furini, che ne modificarono l’originale programma iconografico. Questo prevedeva una serie di episodi allegorici dedicati a Lorenzo il Magnifico, illustre avo di Ferdinando che aveva reso Firenze la culla delle arti e della cultura occidentale, nei quali figurano anche personaggi ottomani.

L’ossessione turco-fobica del tempo, particolarmente sentita alla corte medicea, le cui navi erano impegnate nella lotta contro gli ‘infedeli’, tornava così utile alla propaganda ferdinandiana, individuando nel Medici, degno erede dei suoi predecessori e gran maestro dell’Ordine di Santo Stefano, un saldo difensore dei valori cristiani e, quindi, della pace universale che la sconfitta del nemico ottomano avrebbe, nell’ottica di allora, garantito.

A Pisa, così come a Firenze, il granduca favorì molto gli studi scientifici, in particolare di fisica e di botanica, sostenendo l’acquisto di nuovi strumenti e la raccolta di nuovi esemplari da destinare ai musei e agli orti botanici delle due città, mentre, come già avvenuto per il padre, il suo nome non si lega al patrocinio di alcun intervento sulla Piazza dei Cavalieri, né in campo decorativo né dal punto di vista architettonico. Durante il suo regno fu però messo in opera il busto ritratto di Cosimo II, scolpito nel 1633 dal carrarese Pietro Tacca e collocato in una delle nicchie aperte sulla facciata del Palazzo della Carovana, dove decenni più tardi, nel 1681, fu aggiunta anche l’effigie marmorea dello stesso Ferdinando, realizzata da Giovanni Battista Foggini.

Le cattive condizioni di salute a seguito dell’aggravarsi di una malattia cronica, di cui soffriva da tempo, ne causarono la morte il 28 maggio 1670, a Firenze. I suoi funerali si tennero in pompa magna nella basilica di San Lorenzo e il suo corpo fu sepolto nell’annessa Cappella dei Principi.

Altre personalità

Scheda Principale- Ugolino della Gherardesca

- Anna di Świdnica

- Francesco I de’ Medici

- Carlo Antonio dal Pozzo

- Ferdinando I de’ Medici

- Morgiano

- Cosimo II de’ Medici

- Ferdinando II de’ Medici

- Cosimo III de’ Medici

- Azzolino Bernardino della Ciaia

- Gian Gastone I de’ Medici

- Leopoldo II d’Asburgo-Lorena (imperatore)

- Napoleone Bonaparte

- Elisa Bonaparte

- Leopoldo II di Toscana (granduca)

- Ulisse Dini

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.