Preesistenze: San Sebastiano alle Fabbriche maggiori

Il 3 gennaio del 1563, in una lettera a Bartolomeo Gondi, Giorgio Vasari affermava: «Intanto io tiro le corde alla chiesa de’ Cavalieri». Quest’ultima, odierna Santo Stefano, non esisteva ancora che sulla carta: il sito su cui sarebbe sorta era allora occupato dai terreni di Giuseppe Perini, Niccolò e Bartolomeo Avarna e Vincenzo Caprile, cittadini pisani, nonché da un antico edificio religioso: San Sebastiano detta alle Fabbriche maggiori, che venne demolita, ormai sconsacrata, nei due anni precedenti alla posa della prima pietra della nuova conventuale, il 17 aprile 1565.

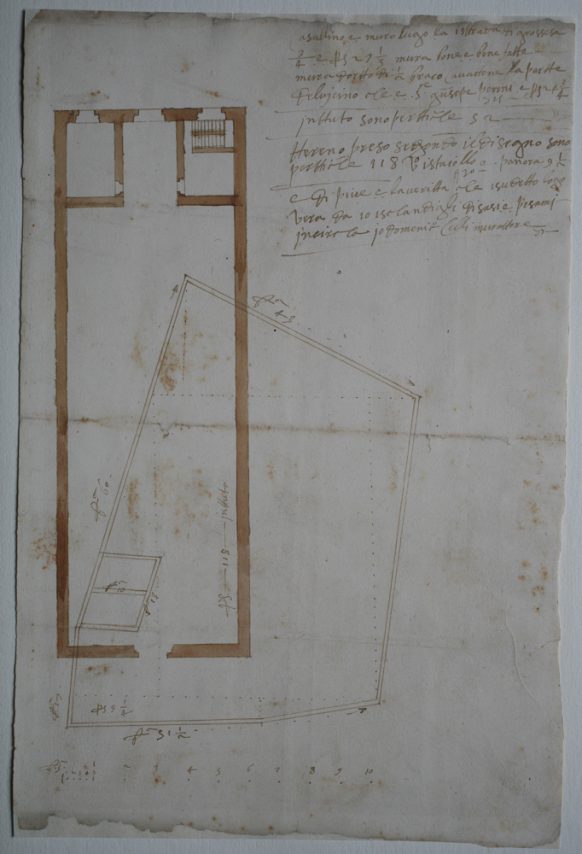

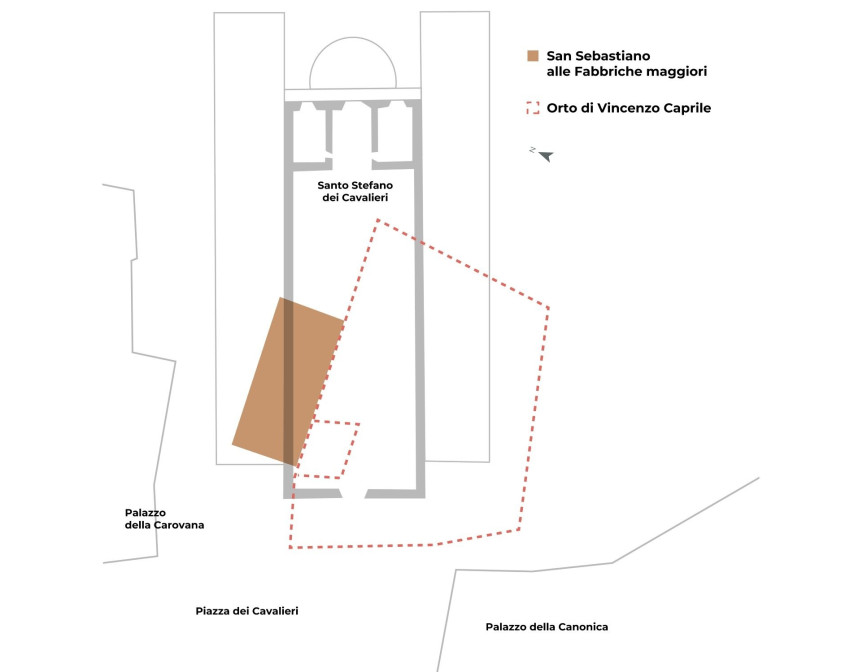

È difficile, oggi, ricostruire l’aspetto originario di questo edificio sacro scomparso, che pure occupava nel Medioevo una posizione centrale nella viabilità urbana e sorgeva in stretta prossimità con l’importante polo politico rappresentato dalla Piazza degli Anziani. Se già Ewa Karwacka, sulla base di un disegno raffigurante la pianta della chiesa e il rilievo dell’orto di Vincenzo Caprile eseguito dal muratore Domenico Celli nel 1569 (e oggi conservato all’Archivio di Stato di Pisa), aveva sostenuto che l’estensione in pianta dell’antica struttura dovesse essere alquanto inferiore rispetto alla nuova costruzione vasariana, è merito di Francesca Anichini e Gabriele Gattiglia aver successivamente proposto di collocare la chiesa medievale – orientata su un asse est-ovest – a nord dell’orto suddetto, ossia in corrispondenza dell’innesto dell’ala sinistra (seicentesca) con la navata vasariana di Santo Stefano. Documenti d’archivio e alcuni recenti scavi nell’area ci soccorrono per fornirci le poche notizie di cui disponiamo.

Elaborazione grafica Zaki Srl

A partire da F. Anichini, G. Gattiglia (a cura di), Nuovi dati sulla topografia di Pisa medievale tra X e XVI secolo. Le indagini archeologiche di piazza S. Omobono, via Uffizi, via Consoli del Mare e via Gereschi, «Archeologia Medievale», 35, 2008, pp. 121-150, in particolare p. 129

La più antica attestazione della chiesa risale al 21 agosto del 1074. Si tratta di un terminus ante quem per la sua fondazione, che secondo Gabriella Garzella dobbiamo presumere di più antica data. San Sebastiano si colloca così in un gruppo di edifici comparsi, stando alla documentazione conservata fino a noi, tra gli anni settanta e ottanta dell’XI secolo: San Felice, Santi Giusto e Clemente, San Bartolomeo degli Erizi (sul sito dell’attuale Piazza delle Vettovaglie), Santa Maria Vergine e San Sisto, l’unico di cui si conosca precisamente la data di fondazione (1087).

Meno di un secolo più tardi, nella Vita Sancti Raynerii del 1160, compare, in associazione alla chiesa, l’attributo «de Fabricis», ribadito ulteriormente nel 1189, forse per distinguerla dall’altro San Sebastiano fondato nel frattempo in Oltrarno, a sud delle attuali Logge di Banchi. Il documento in questione riguarda un cittadino di nome Stefano, di professione «faber»: uno dei vari indizi che ci permettono di cogliere la specializzazione professionale del quartiere compreso tra la nostra chiesa e quella di San Felice. L’attributo «de Fabricis» (o ‘delle/alle Fabbriche’), rimanderebbe infatti alla densa presenza, nell’area, di officine di lavorazione, a vari stadi, dei metalli, nonché delle abitazioni degli artigiani coinvolti, come hanno confermato anche i recenti scavi nel Palazzo della Canonica. Ce ne offre uno spaccato il giuramento del 1228 di 4300 pisani a suggello dell’alleanza con Siena, Pistoia, Poggibonsi: il numero di uomini impegnati nella metallurgia a San Sebastiano risultava pari a 15 (il 58% delle professioni praticate tra i fedeli afferenti alla chiesa), 12 a San Pietro in Cortevecchia e 5 a San Sisto. Entro il 1305 veniva redatto, approvato e letto pubblicamente in San Sebastiano il Breve dell’Arte dei Fabbri.

Confermano e completano queste attestazioni documentarie i dati emersi da tre campagne di scavi di archeologia preventiva (1993, 2007, 2013), che hanno interessato l’area antistante alla facciata, il lato sinistro e il lato destro della chiesa dei Cavalieri, risalendo fino alle fasi altomedievali dell’area urbana: fasi caratterizzate dalla continua e diffusa presenza di attività metallurgiche, testimoniate da scorie, strumenti e strutture di lavorazione (soprattutto del ferro), dal VII fino al XIV secolo. Se davanti a San Sebastiano la produzione siderurgica, più impattante, terminò tra la fine dell’XI e l’inizio del XIII secolo, a sud della chiesa invece, in posizione arretrata rispetto alla ‘via di San Felice’ (attuale Via Ulisse Dini), la lavorazione metallurgica continuò fino alla metà del XIV secolo, passando dal ferro al bronzo. Mutamenti produttivi che seguirono a importanti mutamenti urbanistici: in seguito all’ampliamento e alla ripavimentazione della Piazza degli Anziani compiuti entro la prima metà del Trecento, l’area compresa tra Via Consoli del Mare e Via Ulisse Dini – un tempo inserita in una viabilità secondaria, di quartiere – assunse una nuova centralità, e fu quindi sottoposta alle medesime esigenze di decoro urbano del nuovo spazio di auto-rappresentazione del Comune.

La vicinanza al Palazzo degli Anziani conferì alla chiesa di San Sebastiano ulteriori funzioni pubbliche oltre a quelle legate alla singola ‘Ars Fabrorum’, ovvero in rapporto in particolare alla vita degli Anziani e del loro seguito (è il caso dei marrabesi, guardie armate che trovarono alloggio anche nei dintorni della chiesa). In particolare, nel 1288, secondo il racconto dei Fragmenta vi si sarebbe radunato il Senato del Popolo pisano per decidere delle sorti del conte Ugolino della Gherardesca, asserragliato nel vicino Palazzo del Popolo, in quel tempo dimora del Capitano.

Risale al periodo medievale anche il ritrovamento di un pozzo, posto verso l’angolo sinistro (per chi guarda) della facciata di Santo Stefano, all’incrocio tra una delle strade che attraversavano la piazza da nord a sud e quella che sarà poi chiamata Via Consoli del Mare. Questo pozzo in laterizi venne utilizzato fino al sussistere del cantiere cinquecentesco nell’area urbana, allorché, collegato a una vasca quadrata, servì forse alla produzione di grassello per le attività edilizie in corso. A cantiere terminato, il pozzo fu riempito e tamponato per uniformare, ancora una volta come oltre due secoli prima, il livello dell’intera piazza.

Santo Stefano dei Cavalieri

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.