Sviluppo cinque-ottocentesco

Su commissione del duca Cosimo de’ Medici, sotto la regia di Giorgio Vasari, l’antica Piazza del Popolo fu trasformata a partire dal 1562 nell’attuale teatro urbano manierista destinato a ospitare gli edifici principali dell’Ordine di Santo Stefano, tra i quali la sua chiesa conventuale. Da questa l’area urbana prese inizialmente il suo nome moderno (‘Piazza Santo Stefano’), registrato ancora da Ernst Moritz Arndt alla fine del Settecento come il più proprio, accanto a quello però già largamente in uso dal diciassettesimo secolo di ‘Piazza de’ Cavalieri’, che divenne univoco solo nel corso dell’Ottocento.

Tranne nel caso di San Sebastiano alle Fabbriche maggiori, distrutta prima di innalzare nella stessa area la chiesa dell’Ordine, Vasari utilizzò i corpi di fabbrica medievali esistenti sulla piazza per edificare le nuove costruzioni. Oltre alle prove materiali ancora conservate, lo riporta anche lo stesso architetto in un passo delle Vite (1568), dove racconta di aver accomodato il Palazzo della Carovana su «una parte del vecchio» Palazzo degli Anziani, «come ha potuto il meglio, sopra quella muraglia vecchia, riducendola alla moderna». Recenti scavi nel Palazzo della Canonica hanno confermato le modalità operative adottate nel reimpiego delle strutture premoderne da parte di Vasari e dei suoi collaboratori. La scelta, che sarebbe stata iterata ancora dagli architetti attivi sulla piazza nei decenni successivi, venne dettata da ragioni innanzitutto economiche: riduzione dei costi e dei tempi di distruzione, permettendo peraltro la disponibilità di materiale edilizio in loco. A favorire questa procedura erano anche alcuni provvedimenti promossi da Cosimo, che vietavano l’uso di murature derivate da demolizioni di costruzioni pisane fuori dai confini cittadini e, in certi periodi, prevedevano addirittura l’abbattimento dei dazi sul trasporto entro le mura di materiali utili a edificare. Non mancavano però anche motivazioni strutturali: su un suolo incoerente come quello pisano («rotto il primo piano sodo del fondamento, le muraglie calavano sempre»), appoggiarsi a corpi di fabbrica in piedi da tempo offriva maggiori garanzie di buona riuscita, come suggeriva Vasari nella Vita di Nicola Pisano, ritenendolo autore del Palazzo degli Anziani. In particolare, suo sarebbe stato il merito di aver ripristinato in città il buon uso di fondare «sui pilastri, e sopra quelli voltare archi avendo prima palificato sotto i detti pilastri», e, stando ad alcuni appunti di cantiere del 1564, «palafitte di legnami» sarebbero state trovate (per quanto non in ottime condizioni) «ne’ fondamenti» delle strutture medievali poi inglobate nel Palazzo della Carovana.

Altre ragioni furono però anche di ordine simbolico, come dimostra la contemporanea situazione fiorentina. Stando ai Ragionamenti di Vasari (1588), nel rinnovo di Palazzo Vecchio per esplicita volontà del duca l’artista aretino non aveva modificato le «mura maternali» dell’edificio, il quale dopo i suoi interventi (tra la seconda metà degli anni cinquanta e tutti gli anni sessanta del Cinquecento) non cambiò la propria facies trecentesca sulla piazza. La motivazione era che esse avevano «con questa forma vecchia dato origine al suo governo nuovo»: una continuità politica che Cosimo voleva rendere evidente agli occhi dei suoi concittadini evitando di snaturare l’esterno dell’antica sede delle magistrature fiorentine. A Pisa si mise in atto invece una vera e propria riscrittura, necessaria a sostituire le dimore del precedente potere comunale con quelle del nuovo governo ducale (e presto granducale), incarnato in città dall’Ordine militare-religioso stefaniano. Nessun elemento del passato medievale del Palazzo della Carovana (innalzato di fatto negli stessi anni in cui fu rinnovato Palazzo Vecchio) era destinato, nei progetti vasariani, a rimanere a vista. La nostra attuale percezione di Piazza dei Cavalieri come di un palinsesto di affascinante stratificazione si deve a una serie di interventi di primo Novecento che cercarono di far riemergere dal teatro mediceo i segni del passato comunale pisano, come l’apertura di una quadrifora (finto-gotica) nel Palazzo dell’Orologio o la valorizzazione delle tracce premoderne che erano affiorate nel corso di lavori sulle pareti murarie laterali della stessa Carovana: interventi spesso promossi dalle autorità locali ed eseguiti non senza l’accusa «di turbare l’armonia cinquecentesca della piazza».

Dalle azioni promosse da Cosimo nell’area est l’assetto dello spazio urbano non fu subito rinnovato. Prima della morte del granduca, nel 1574, la prestigiosa sede dei Cavalieri era terminata, ma si trovava a dominare un’area dove avevano ancora un’ampia incidenza visiva edifici medievali quali la Torre della Fame, il Palazzo del Capitano del Popolo e il Palazzo dei Priori (già sede nel Trecento della Camera del Comune, poi trasformato nel Palazzo dei Dodici): una convivenza che caratterizzò per oltre un ventennio la piazza e verrà percepita chiaramente allo scadere del secolo da viaggiatori come Robert Dallington e Giovanni Botero, affascinati dal «bel palazzo» della Carovana fatto costruire da Cosimo, ma ancora attenti a testimonianze premoderne come la diruta Torre della Fame. In questo periodo, solo il piccolo oratorio di San Rocco fu oggetto di lavori, con l’avanzamento della sua facciata nell’area.

Sarà con Ferdinando I de’ Medici, tra l’ultimo lustro del Cinquecento e l’inizio del Seicento, che si assistette nell’arco di pochissimo tempo, appena una quindicina d’anni, alla rapida ‘uniformizzazione’ del tessuto urbano, con la conclusione degli edifici già avviati da Vasari (la facciata di Santo Stefano e quella del Palazzo della Canonica) e il quasi contemporaneo ammodernamento dell’attuale Palazzo dei Dodici (in quel momento utilizzato ancora dalla magistratura dei priori). Con la costruzione nei primi anni del diciassettesimo secolo del Palazzotto del Buonomo (oggi Palazzo dell’Orologio) le ultime vestigia medievali sulla piazza furono di fatto completamente cancellate. Se rimane ancora da accertare quanto la prosecuzione dei lavori sia stata in debito con il piano originariamente concepito da Vasari (il quale di certo entro il 1569 aveva elaborato un progetto almeno per il Palazzotto), è chiaro che con il procedere delle attività si intese organizzare sempre più l’area come un’enclave chiusa destinata ai Cavalieri: lo suggerisce l’intervento promosso dall’Ordine stesso ad ovest, dove si trovava l’unico ‘spazio aperto’ di Piazza del Popolo, grossomodo tra l’antica chiesa di San Pietro in Cortevecchia e la trecentesca Camera del Comune. Fu qui che nella seconda metà degli anni novanta del Cinquecento vennero costruite, a completare il teatro, tre case a schiera, secondo una tipologia edilizia ‘economica’ già in uso a Firenze. Con l’inclusione anche di San Rocco in questa struttura all’inizio del secondo decennio del Seicento (a morte del granduca già avvenuta), lo spazio scenico raggiunse un definitivo equilibrio: grazie alle «varie convergenze prospettiche» delle strade che lo innervavano, l’andamento (irregolare in pianta) delle facciate dei suoi edifici principali veniva corretto e nel suo «centro espositivo di massima visibilità» trovava posto la statua di Cosimo I. Innalzato in onore del padre dal granduca mentre fervevano i lavori in piazza, il monumento funzionava anche come celebrazione dell’intervento promosso dallo stesso Ferdinando per portare a Pisa il nuovo acquedotto mediceo.

Terminate queste energiche e rapide azioni, la configurazione topografica di Piazza dei Cavalieri sarebbe rimasta pressoché invariata fino ad oggi, con l’unica eccezione, tra il 1683 e il 1688, dell’aggiunta di due corpi di fabbrica laterali alla struttura cinquecentesca a navata unica di Santo Stefano dei Cavalieri. L’intervento si inseriva nel contesto del rinnovato interesse di Cosimo III per l’Ordine, a cui nel settembre del 1690 il granduca donava formalmente la piazza, per la quale stava cercando anche di ottenere (inutilmente) dal pontefice Alessandro VIII una giurisdizione ecclesiastica autonoma. Non comprese nel suo sagrato, sollevato dal livello di calpestio con tre gradini, e lasciate con la muratura a vista, le ali aggiunte alla chiesa vennero percepite già dai primi visitatori che le videro, tra cui Luc-Jean-Joseph van der Vynckt nel 1724, come un elemento di incompletezza dell’edificio sacro. Arretrate rispetto al prospetto della facciata forse per non compromettere l’importante visuale della piazza che aveva chi arrivava dalla Cattedrale, vennero ‘completate’ e ‘monumentalizzate’ tra il 1933 e il 1935, con un impatto disarmonico sull’area. Nella seconda metà del Settecento si pensò addirittura di arredare l’area con un’altra stata monumentale, dedicata questa volta a Francesco Stefano di Lorena, subentrato all’ultimo Medici – Gian Gastone – nel governo del granducato, ma la proposta non venne alla fine accolta dal figlio, Pietro Leopoldo.

Come confermano la pianta di Giovanni Domenico Rinaldi (1725) e quella di Giuliano Giuseppe Ricci (1732), la piazza nel Settecento era sterrata tranne che per due percorsi carrozzabili in acciottolati di calcina (uno a collegare le attuali Via dei Mille e Via Ulisse Dini, l’altro da Via San Frediano ad intercettare la prima al centro) e per i marciapiedi davanti agli edifici, creati già all’inizio del diciassettesimo secolo utilizzando la pietra della Golfolina. La zona antistante alla Carovana, ad esempio, era sollevata da un gradino fino a comprendere la statua di Cosimo I e l’annessa fontana, entrambe circondate da una ferrata a tutela del gruppo monumentale. Nel primo Ottocento l’acciottolato fu sostituito da lastricature in pietra arenaria e uno strato di ghiaia venne distribuito sullo sterrato.

Precedente all’avvio di questo secolo era stata invece l’installazione di fanali a olio per l’illuminazione. Uno, attestato almeno dagli ultimi anni del Settecento e ancora ben visibile in una celebre veduta di Adèle Poussielgue (1838), era posizionato all’angolo del Palazzo della Carovana con l’attuale Via dei Consoli del Mare. Un altro invece illuminava l’accesso alla piazza dall’attuale Via Corsica. Nella seconda metà dell’Ottocento si sarebbe proceduto alla sostituzione dell’olio con il gas, dando avvio a quel secolo di modernizzazioni, il Novecento, che avrebbe nuovamente accelerato le vicende della piazza, in un dialogo non sempre facile tra coscienza storica, valori simbolici e politici, necessità di tutela ed esigenze quotidiane dei cittadini.

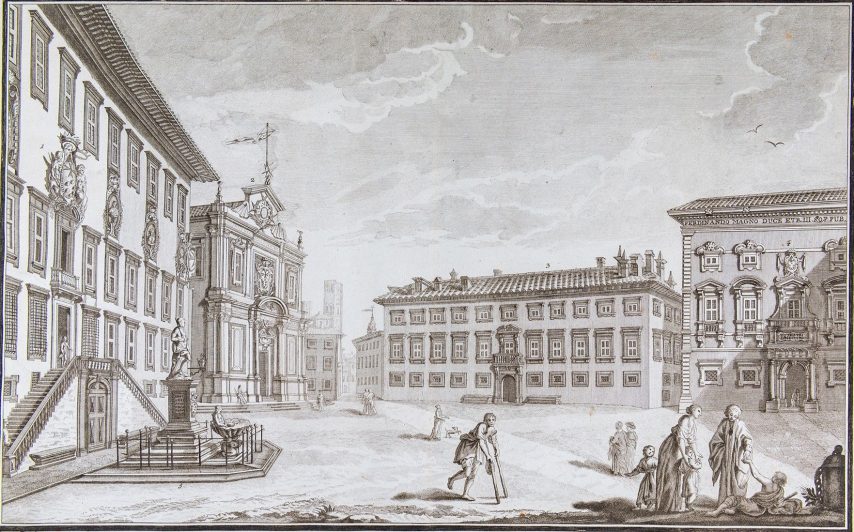

Acquaforte e bulino

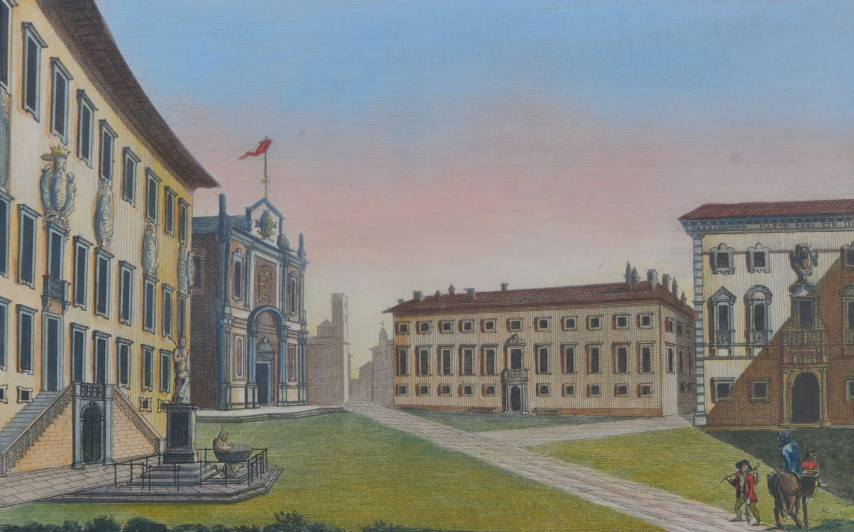

Acquaforte colorata, 140 x 200 mm

Acquatinta, 152 x 220 mm

Acquatinta, 152 x 220 mm

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.