Fortuna tra i viaggiatori

fine XVI-fine XIX sec.

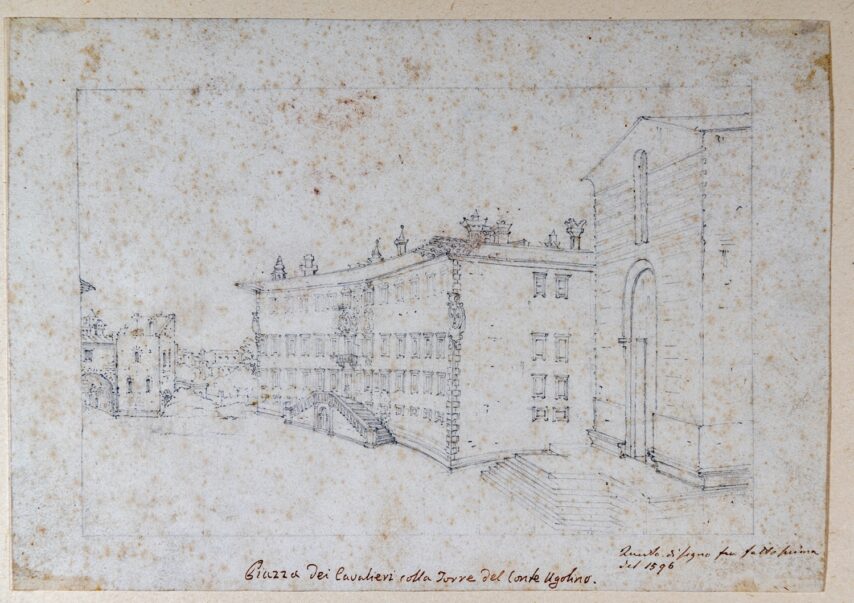

Poco prima della sua cancellazione visiva da Piazza dei Cavalieri, è un viaggiatore d’eccezione, Robert Dallington, a menzionare nel suo Survey on Tuscany (1605), forse per l’ultima volta tra le testimonianze a noi note, lo stato rovinoso in cui versava la Torre della Fame nel 1596 (anno del suo soggiorno in Italia): «the old ruinous Tower», dove aveva avuto luogo la tragedia di Ugolino descritta nel XXXIII canto dell’Inferno. La fonte confermava così, per l’ennesima volta, come la ricezione di questa struttura medievale, altrimenti anonima, fosse ancora filtrata in età moderna dalla luce dei riflettori che su di essa aveva puntato la Commedia. Poco dopo, nei primi anni del Seicento, l’inglobamento di ciò che rimaneva della Torre nell’ala destra del nuovo Palazzotto del Buonomo (poi Palazzo dell’Orologio) avrebbe coinciso con l’inizio di quello che gli storici della letteratura definiscono il ‘secolo senza Dante’.

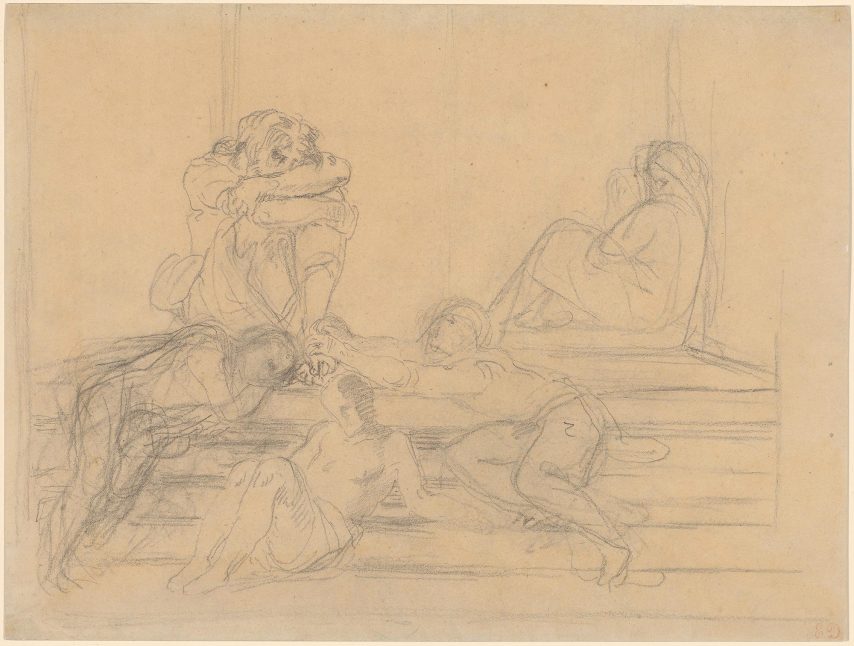

Sebbene si tratti di un’estremizzazione concettuale (gli intellettuali italiani ed europei, in particolare francesi, continuavano a leggere e citare la Commedia e ritenere il modello dantesco poeticamente e linguisticamente valido), i dati editoriali confermano la china negativa imboccata dal «poema sacro»: nel XVII secolo si contano solo tre edizioni, tutte pubblicate tra il 1613 e il 1629. Piazza dei Cavalieri, completamente rinnovata, risplende dei fasti medicei e degli onori dell’Ordine dei Cavalieri, all’apice della propria potenza militare (la presa di Bona, una delle più gloriose imprese dell’Ordine, è del 1607). All’interno di tale contesto, il mito di Ugolino e della Torre della Fame langue. Tuttavia, già nel 1632, l’episodio dantesco è fatto oggetto di un insolito recupero nella tragedia a firma del letterato urbinate Giovan Leone Sempronio, il Conte Ugolino (pubblicata però postuma solo nel 1724). Nel testo, Sempronio propone un’inedita interpretazione delle funzioni della Torre: sarebbe in realtà la sede del tesoro personale di Ugolino, trasformata per contrappasso dall’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini in carcere.

Gift of Michael A. and Juliet van Vliet Rubenstein in honor of the 75th anniversary of the Morgan Library

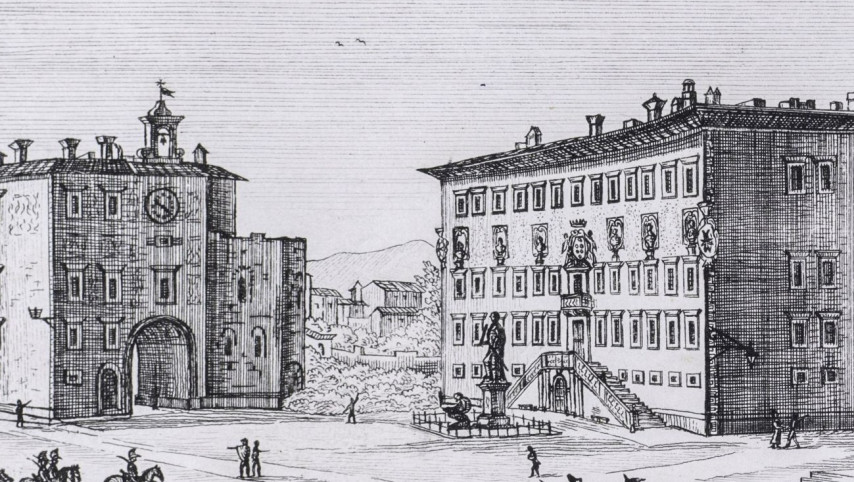

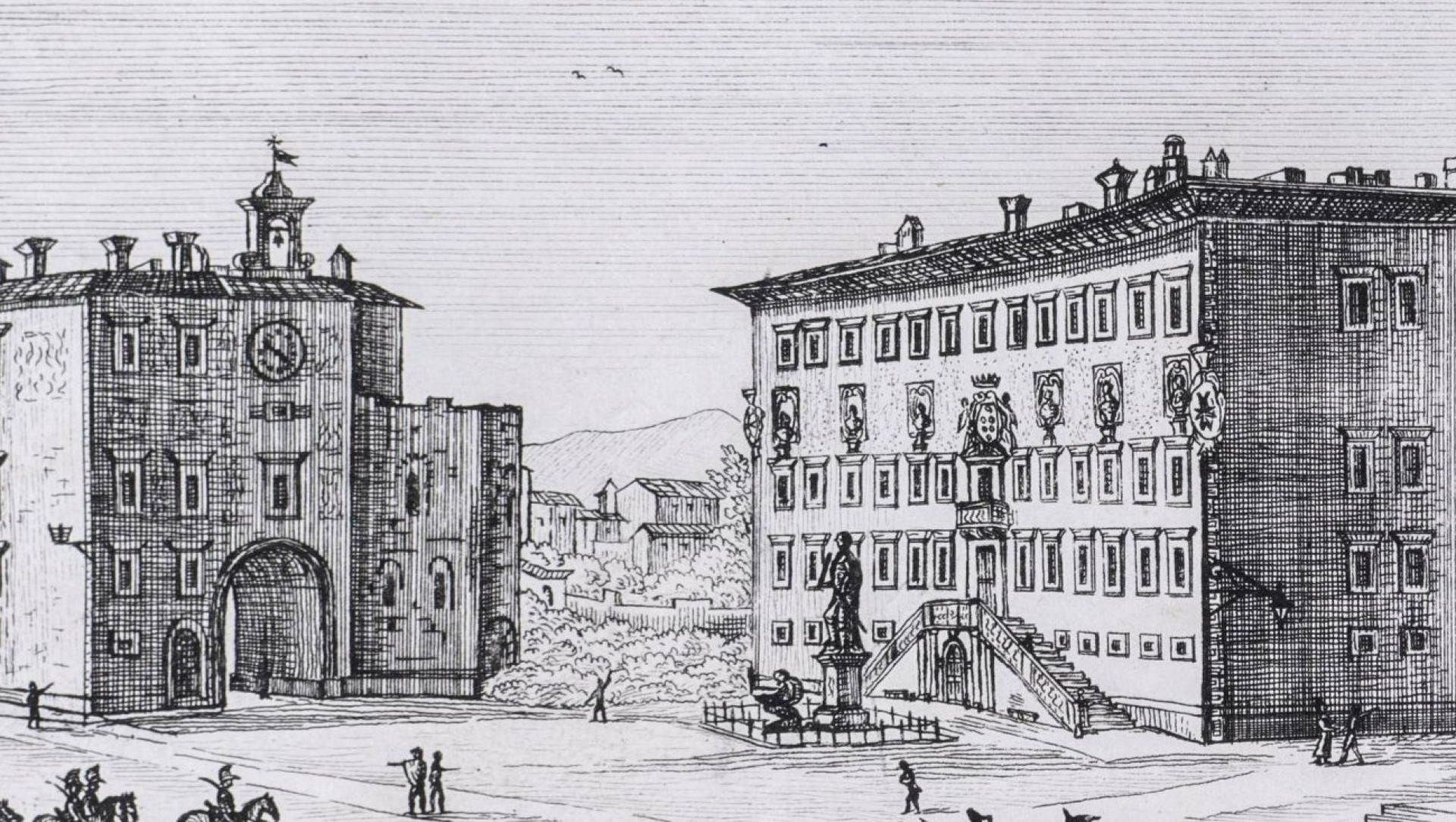

Con il ridimensionamento del peso dell’Ordine all’interno del nuovo assetto granducale (in parte dovuto all’avvicendamento dinastico, in parte a un nuovo contesto internazionale) e con la riscoperta del poema dantesco a seguito di un rinnovamento dei gusti, tra Settecento e Ottocento si torna a scoprire il volto medievale di Piazza dei Cavalieri. In particolare, si riaccende l’interesse per l’episodio del Gherardesca e per la sede teatro della sua morte. Lo sviluppo di tale curiosità è documentato da un’ampia produzione teatrale, in particolare settecentesca, e da molteplici attestazioni visive ottocentesche, sia pittoriche che scultoree, da Eugène Delacroix a Jean-Baptiste Carpeaux. Ma anche dai diari e dalle raccolte di lettere di numerosi viaggiatori europei sugli itinerari del Grand Tour. La Torre della Fame, occultata oramai da quasi due secoli, diventa l’oggetto di un vasto gioco sociale: gli epistolari, i diari privati e le relazioni di viaggio tra la fine del XVIII e per tutto il XIX secolo si infittiscono di riferimenti, allusioni, accenni di indagine e formulazione di ipotesi più o meno credibili sull’antica collocazione della Torre a partire dalla raccolta di voci locali o dall’interpretazione di muriccioli e ruderi sparsi per Pisa.

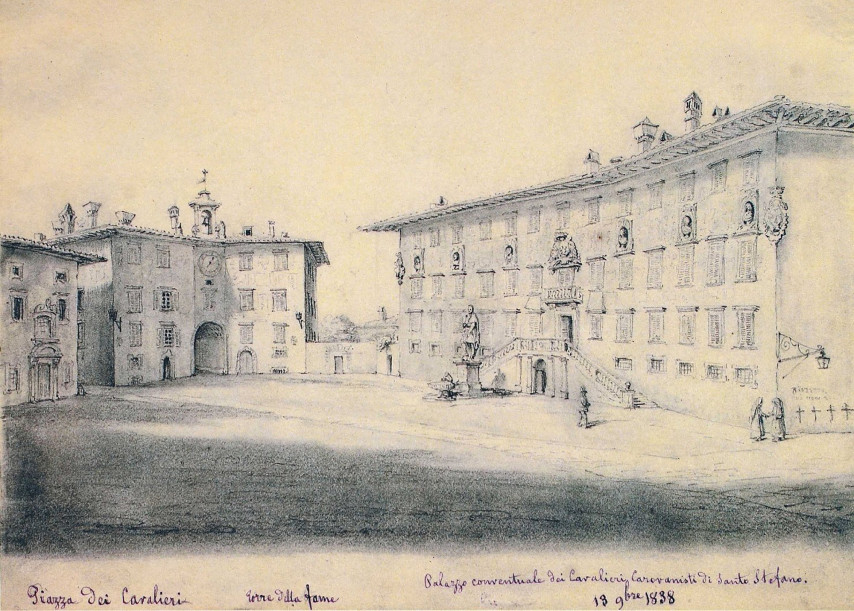

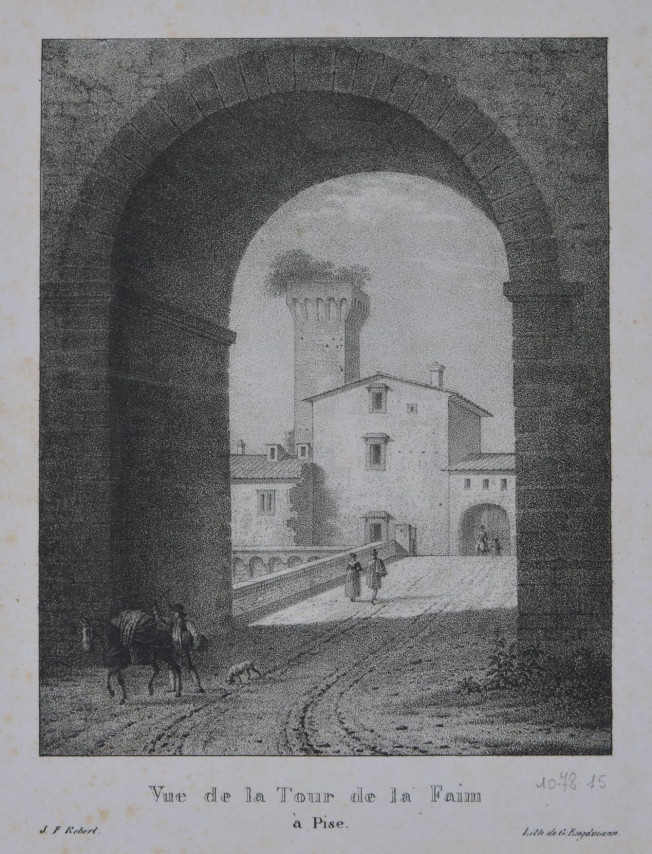

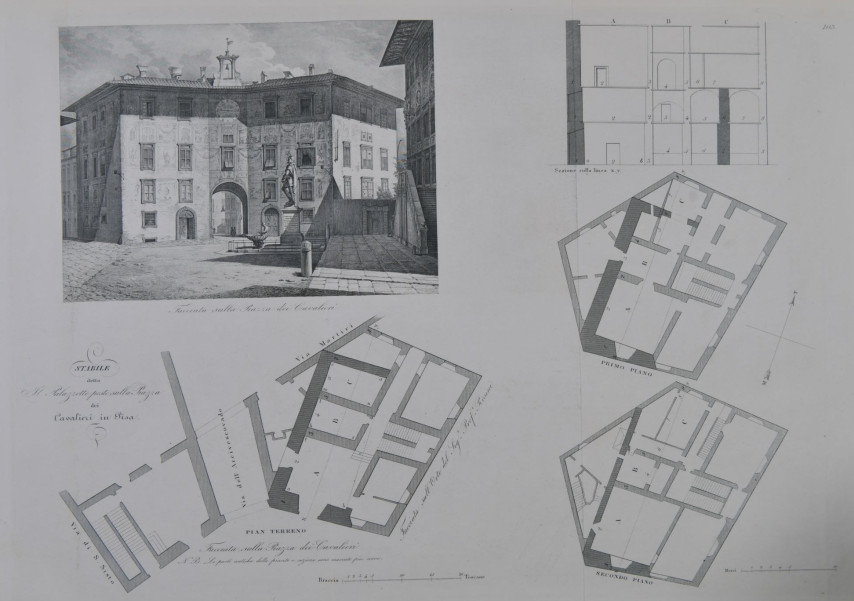

Muniti di una copia della Commedia, prima ancora che di qualche guida della città, i visitatori stranieri che arrivano a Pisa, in questo momento, sono scrittori e intellettuali celeberrimi: personalità di spicco dell’intellettualità europea, affascinate dai Lungarni e dalla Cattedrale. In Piazza dei Cavalieri, che un disegno del 1838 di Adèle Poussielgue ci mostra semideserta, si spingono solo alla ricerca della Torre della Fame: «ma non ne esiste alcuna traccia e si discute addirittura sulla posizione del sito in cui sarebbe sorta», annota nel 1791 il poeta Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg. Nel 1799 il viaggiatore tedesco Ernst Moritz Arndt pensa di riconoscerla in «un’antica struttura in muratura» accanto al Palazzo della Carovana, «provvista in basso di un’orrenda inferriata», e immagina l’atroce banchetto di Ugolino. Leigh Hunt, amico e sodale dei più grandi poeti del romanticismo inglese (Shelley, Keats e Byron) segnala nella sua Autobiography (1850) quanto – già nel 1822 – vi fosse incertezza circa la reale ubicazione della struttura. Del 1848 è invece il volumetto La Grèce, Rome et Dante: Études littéraires d’aprés nature di Jean-Jacques-Antoine Ampère. Qui il letterato francese delinea un percorso che si snoda lungo la Penisola alla ricerca dei luoghi danteschi. Non può mancare la menzione della Torre della Fame, correttamente riportata all’interno di Piazza dei Cavalieri. Aiutano gli studi locali: nel 1834 Bartolomeo Polloni pubblica una suggestiva stampa dell’area in cui, «sostituendo a porzione di questa più recente fabbrica [il Palazzo dell’Orologio] la precisa forma della detta vecchia Torre», era certo di poter dare un contributo importante al dibattito in corso. E le indagini continuano. Tra il 1858 e il 1865 compare la monumentale opera di Lord George John Warren Vernon (L’Inferno di Dante), in cui si propone un’accurata ricognizione del carcere dantesco anche con l’ausilio di un ampio apparato documentario (disegni, piante cinquecentesche), tra cui spicca la richiesta avanzata all’architetto Tito Della Santa già nel 1847 «di levare la pianta e fare uno spaccato d’uno stabile detto il Palazzotto […] onde poter scoprire approssimativamente qual fosse l’area occupata dalla torre detta della Fame». William Dean Howells nei suoi Italian Journeys (1867) farà infine della Muda uno dei punti di maggiore interesse della città, tale da scalzare persino la monumentalità della piazza della Cattedrale.

Sollecitate dalle numerose scritture letterarie e opere figurative europee dedicate dalla fine del Settecento al celebre episodio dantesco, queste suggestioni romantiche e i primi affondi conoscitivi sulla struttura del Palazzo dell’Orologio avrebbero infine, all’inizio del Novecento, ceduto il passo alle indagini degli archeologi e alla definitiva riscoperta della Torre al suo interno.

La litografia mostra in realtà l’ingresso alla Cittadella a Pisa

Palazzo dell’Orologio

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.