Edificio originario

XI-inizi XII sec.

Elaborazione grafica Zaki Srl, sulla base della proposta scientifica di Giuseppe Tumbiolo

La più precoce attestazione scritta dell’esistenza della Torre della Fame risale ai primi anni del XIII secolo quando è ricordata come «Turris Gualandorum». Il documento, del 27 marzo 1207, oltre a confermare l’esistenza dell’edificio già in quegli anni, è di fondamentale importanza poiché ne dichiara i proprietari. La Torre, infatti, rientrava tra le proprietà immobiliari dei Gualandi, una delle più importanti famiglie cittadine, che nel XIII secolo possedeva diverse abitazioni in quest’area urbana. L’edificio occupava una posizione di particolare rilevanza essendo posto al termine di una delle ‘sette vie’ che convergevano nel cuore politico e amministrativo della città, la Piazza delle Sette Vie (attuale Piazza dei Cavalieri). Nelle immediate vicinanze si trovavano le sedi delle magistrature comunali, in particolare alla sua sinistra il Palazzo del Popolo o degli Anziani, ricordato dalle fonti a partire dalla seconda metà del XIII secolo (1261/1273).

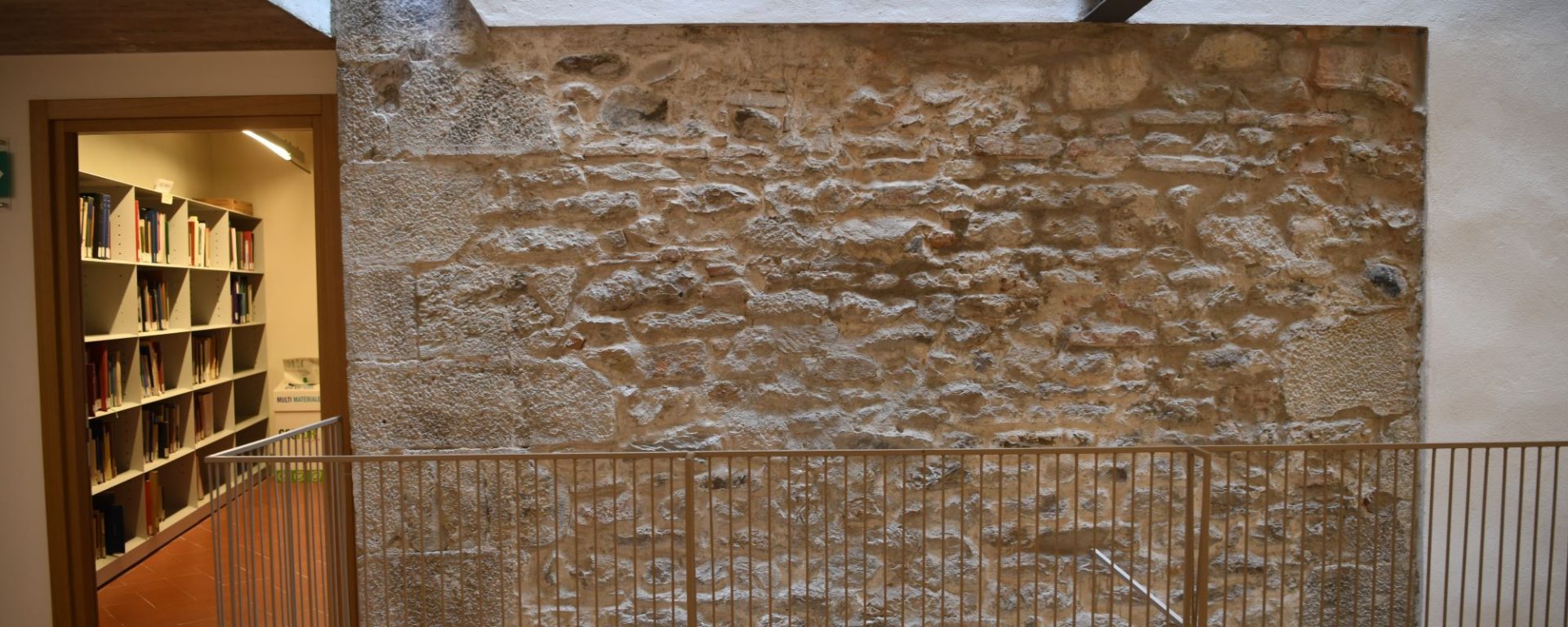

Tuttavia, la comparsa nella documentazione scritta non corrisponde cronologicamente alla realizzazione della Torre, che per caratteristiche strutturali e materiali è sicuramente più antica. Attraverso la lettura stratigrafica delle murature, messe in luce negli interventi di restauro degli anni Settanta e oggi inglobate all’interno dell’ala destra del Palazzo dell’Orologio, è stato possibile ricostruire la vita dell’edificio. Delle strutture originarie, realizzate impiegando unicamente materiale lapideo, attualmente si conservano ampie porzioni delle murature, interne ed esterne, del lato settentrionale e di quello occidentale; gli altri lati, in gran parte spogliati nella prima età moderna, non sono più visibili.

La Torre ha una pianta quadrangolare con lati di circa 8 metri (14 braccia pisane) e muri perimetrali di circa 90 centimetri di spessore. Nonostante non si conservi per tutta la sua interezza, l’edificio doveva svilupparsi verticalmente per quattro piani e un’altezza complessiva di circa 21 metri, corrispondente a 36 braccia, l’altezza massima prevista dal cosiddetto ‘lodo delle torri’ (1082-1092) del vescovo Daiberto. Per le caratteristiche strutturali (muro continuo, pianta quadrangolare) e materiali è databile all’XI secolo o al più tardi agli inizi del XII secolo.

I paramenti delle murature sono realizzati con un’unica tecnica costruttiva che prevede l’impiego di materiali lapidei provenienti da aree di approvvigionamento dislocate lungo le pendici sud-orientali del Monte Pisano. Principalmente si tratta di quarziti e di più rari calcari. I materiali, di piccole e medie dimensioni, sono lavorati sommariamente, semplicemente spaccati. L’irregolarità delle superfici degli elementi lapidei ha reso necessario l’utilizzo di abbondante malta creando così giunti spessi ed evidenti. La muratura si sviluppa per corsi orizzontali tendenzialmente regolari ottenuti selezionando materiali di dimensioni simili. In alcuni punti per ottenere la regolarità dei filari sono impiegati zeppe o elementi di ridotte dimensioni sovrapposti.

Diversamente, nella realizzazione dei cantonali e delle aperture dell’edificio per motivi di natura statica/strutturale la pietra è lavorata e messa in opera con maggior cura. Il processo di lavorazione prevede la squadratura del materiale e una perfetta spianatura delle superfici a vista rifinite con strumenti a punta. I conci, di medie e grandi dimensioni, sono allettati con giunti molto sottili.

Sono ancora visibili al piano terra e al primo piano tre delle aperture originarie della torre realizzate allo stesso modo: all’esterno un arco a pieno centro e all’interno un architrave pentagonale. Altre due aperture, al secondo e al terzo piano, sono invece il risultato di interventi successivi. Verosimilmente, confrontando la Torre con altre strutture simili, le aperture ai piani superiori dovevano assolvere la funzione di porta/finestra consentendo l’accesso a sovrastrutture lignee; tuttavia, oggi non sono più visibili mensole o buche per l’inserimento di travi che potrebbero essere state rasate o tamponate.

Per quanto riguarda gli interni e il sistema di copertura non possediamo alcun elemento, ma è possibile supporre che i solai e le scale di accesso ai piani superiori fossero realizzati in legno e il tetto in pietra, dato che il sistema più diffuso in città era quello a lastre litiche.

Palazzo dell’Orologio

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.