Funzioni

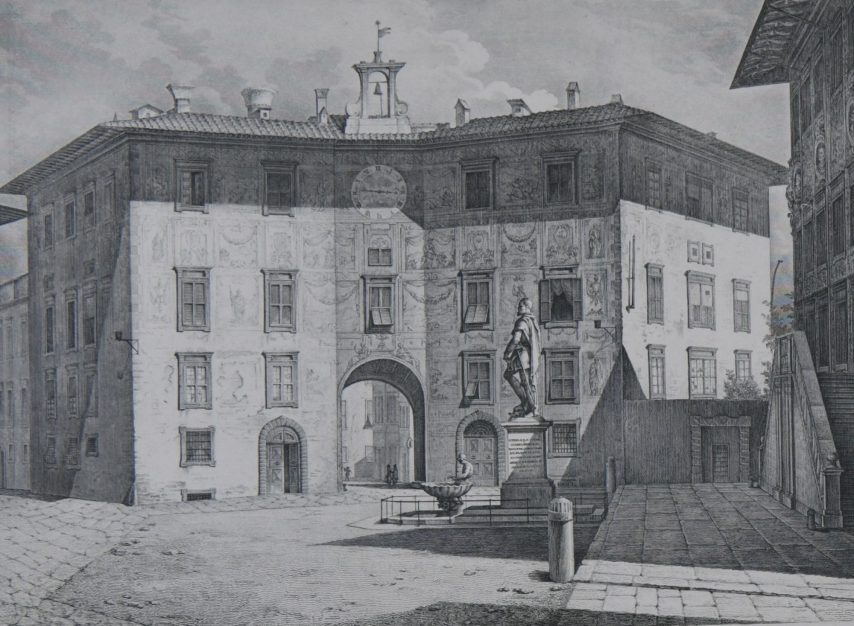

Già prima di assumere la loro definitiva e unificata facies moderna all’inizio del Seicento, le due fabbriche medievali da cui sarebbe stato composto il Palazzo dell’Orologio, ovvero il Palazzo del Capitano del Popolo, utilizzato da Giorgio Vasari come base operativa durante i lavori alla Carovana tra il 1562 e il 1564, e la diruta Torre della Fame, erano state donate da Cosimo de’ Medici all’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano per ospitarne l’infermeria. Con il nome di ‘Palazzotto del Buonomo’ (carica della Religione predisposta all’amministrazione del suo ospedale, alloggiata nel Palazzo del Capitano già dal 1566), l’edificio composito mantenne per circa un secolo questa funzione, per quanto con graduali ridimensionamenti. Già tra il 1630 e il 1645, ad esempio, il primo piano dell’edificio era stato scelto dall’auditore Raffaello Staccoli come alloggio. Allo scadere del Seicento la funzione abitativa a vantaggio dei membri più insigni della Religione era ormai prevalente. Nello stesso momento l’istallazione dell’orologio determinò l’affermarsi per l’edificio di un nuovo appellativo, ancora in uso.

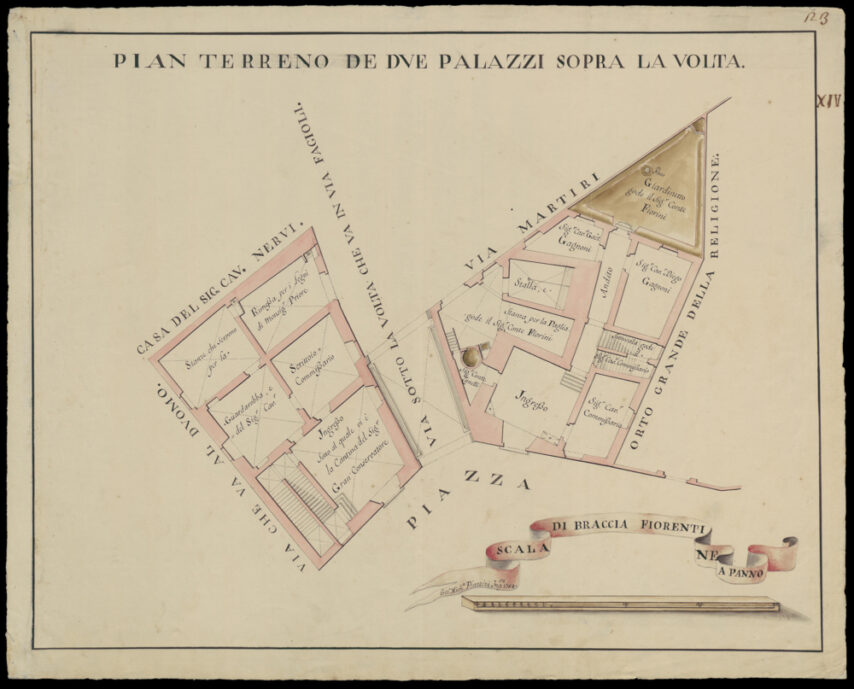

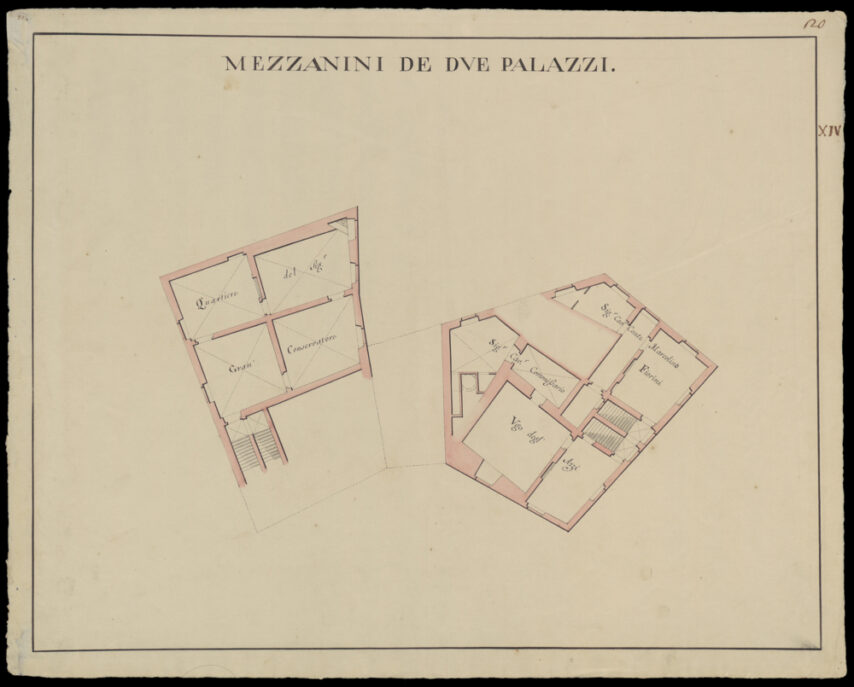

Alcune preziose testimonianze grafiche di Giovanni Michele Piazzini, realizzate nel 1754, ovvero poco prima dell’avvio di una nuova campagna di lavori al suo interno, conferma questa destinazione residenziale, favorita dalla presenza già tardo-cinquecentesca di un pozzo nel seminterrato nella sua ala destra, a cui faceva eco nella sinistra un ampio locale con la «cantina del gran conservatore», carica a cui era destinato anche un intero quartiere nel mezzanino tra il piano terra e il primo piano. Munito di due ingressi principali su Piazza dei Cavalieri (che corrispondono ancora oggi rispettivamente all’ingresso della Biblioteca della Scuola Normale e all’accesso nell’ambiente in cui sono visibili i resti della Torre della Fame, occasionalmente adoperato dall’istituzione come spazio espositivo), il palazzo ospitava al piano terra una rimessa per la legna del «monsignor priore» di Santo Stefano e una guardaroba (a sinistra); una stalla, a cui si poteva accedere direttamente da Via dei Martiri, con annessa stanza per la paglia (a destra), accanto a due stanze destinate a due cavalieri e a un giardinetto. Di questo e della stalla ‘godeva’ «il signor conte [Marcolino] Fiorini» (1714-1788), un cavaliere di Santo Stefano forlivese, appena quarantenne, al quale spettavano alcuni ambienti anche nel soprastante mezzanino a destra. Dal sottoscala al mezzanino poi diversi spazi erano riservati al «commissario»: a sinistra dopo l’ingresso, uno scrittoio (forse prevedendo un accesso semipubblico); a destra, su tutti e tre i livelli, alcune stanze (probabilmente per una sua fruizione privata).

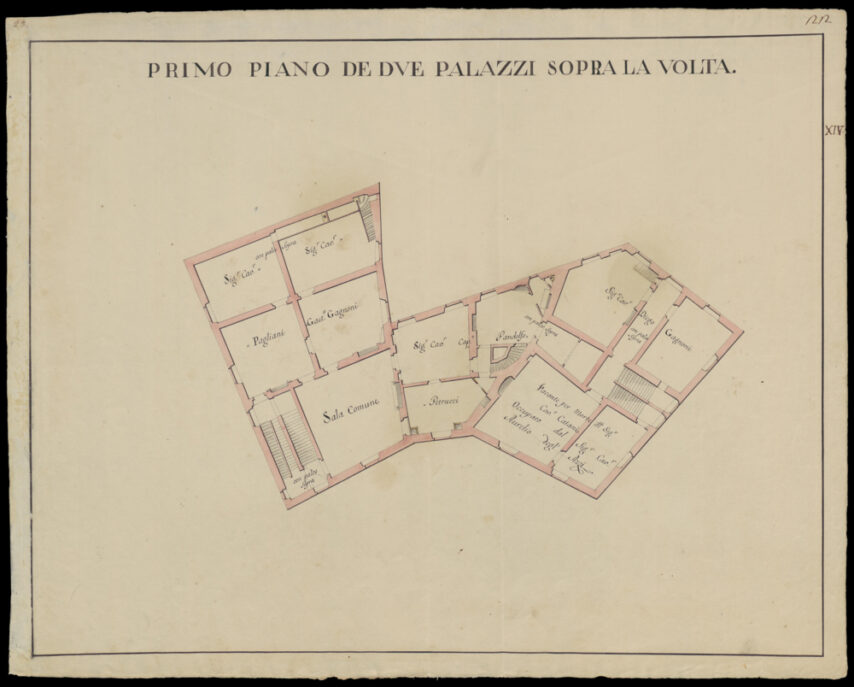

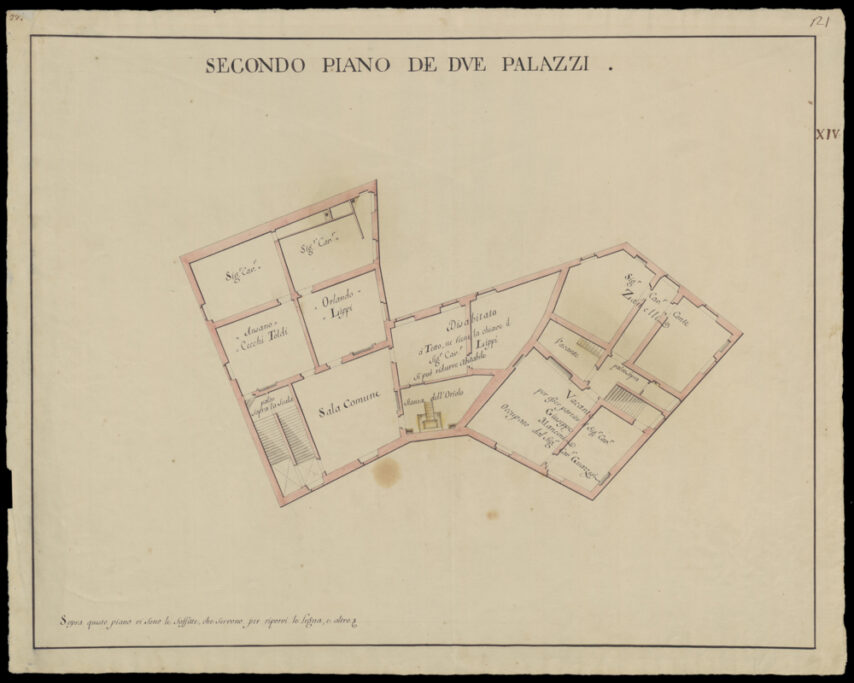

Ad esclusione di due aule comuni sovrapposte, con affaccio sulla piazza, corrispondenti (al livello inferiore) all’ampia sala della Biblioteca dove oggi si trova la quadrifora neogotica e (al livello superiore) all’ambiente che immette ancora nella «stanza dell’oriolo», il primo e il secondo piano erano destinati esclusivamente ad alloggi privati, composti talvolta da spazi non collegati tra loro (senza scale dirette di accesso, su livelli diversi, in entrambe le ali) e occupati da cavalieri non necessariamente anziani, ma di certo benemeriti. Tra questi il patrizio aretino e perugino Aurelio degli Azzi (1727-1798) che, come ricordava la sua lapide, aveva militato per «anni 25 navigando sulle galere del sacro militare Ordine di Santo Stefano ed i suoi segnalati e pericolosi servigi furono riconosciuti e remunerati dal granduca Leopoldo I». Nel palazzo soggiornava in una delle sistemazioni più prestigiose: due ampie stanze adiacenti, al piano nobile dell’ala destra, con affaccio sulla piazza. Ancora nella seconda metà del Settecento le guide ricordavano l’edificio come l’«abitazione di alcuni cavalieri, e specialmente per quei del consiglio».

Ad ogni modo, nel 1754 non tutte le stanze risultavano occupate. Al secondo piano vari ambienti erano stati riassegnati da poco o figuravano come del tutto disabitati. Quale fosse lo stato dello stabile quando, dopo la soppressione napoleonica dell’Ordine (1808), venne annesso dai francesi al Demanio non è noto. Di certo però di lì a poco la sua parcellizzazione e vendita (per due terzi fu destinato a privati e per un terzo all’Opera del Duomo), così come i suoi rapidi passaggi di mano ottocenteschi non permisero, come in altri edifici sulla piazza, di preservare all’interno della sua ala sinistra traccia delle strutture medievali originali. Tra i proprietari si annoverano Alessandro Sproni, che acquisì una parte nel 1811 e l’altra nel 1816. Un membro della famiglia Finocchietti doveva inoltre esserne in possesso almeno dal 1847, quando concesse all’architetto Tito Della Santa l’autorizzazione per prendere la pianta del palazzo e disegnarne lo spaccato, alla ricerca della Torre della Fame, su commissione del dantista Lord George John Warren Vernon. In quel momento, l’edificio affacciava, nel suo lato verso il Palazzo della Carovana, sull’«orto del signor prof.re [Giovanni] Rosini», docente e celebre letterato pisano. Poco più di un decennio dopo, nel marzo 1860, Pasquale Villari, futuro direttore della Normale, osservava dall’appartamento nel Palazzo dell’Orologio che aveva preso in affitto sempre dalla famiglia Finocchietti i pisani che in Piazza dei Cavalieri andavano a votare l’annessione della Toscana al Regno d’Italia.

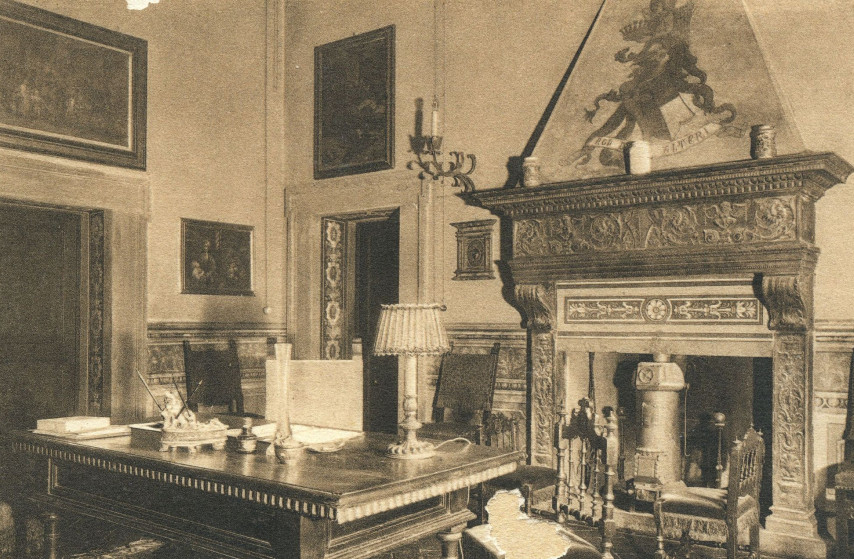

All’inizio del Novecento, alcune foto mostrano la presenza di locali commerciali al piano terra dell’edificio verso l’attuale Via Corsica, per la compravendita di mobili. Al livello del mezzanino, invece, un antiquario sarebbe subentrato a una tipografia come locatario entro il 1923, su Via dei Martiri. Nel frattempo, dopo alcuni passaggi di eredità, il conte Eugenio Finocchietti aveva venduto nel 1919 il palazzo al conte Alberto della Gherardesca, che in memoria dell’avo Ugolino cercò di valorizzarne il passato con arredi in stile neogotico. Camini e soffitti lignei che risalgono a questo momento della vita dell’articolato edificio sono ancora visibili al suo interno, attestando così la prolungata funzione residenziale da questo assunta nell’arco di più di tre secoli e smessa solo, dopo un radicale restauro (1975-1980), quando il Palazzo dell’Orologio divenne la nuova sede della Biblioteca della Scuola Normale.

Palazzo dell’Orologio

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.