Sala della Colonna

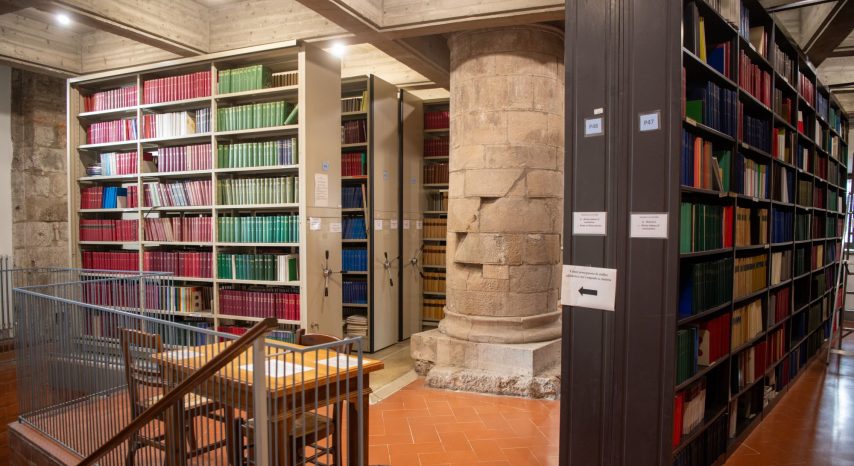

La Sala della Colonna, indicata tra la fine del Cinquecento e la fine del Settecento come il ‘salone dell’armeria’, occupa l’angolo nord-occidentale del piano terra del Palazzo della Carovana. Collegata al Palazzo dell’Orologio da un tunnel sotterraneo che rappresenta a tutt’oggi la sua principale via di accesso, ospita una parte della Biblioteca della Scuola Normale Superiore. L’elemento architettonico da cui trae il nome, la poderosa colonna a fusto cilindrico, con anima lignea, posta al centro dell’ambiente, ne riassume bene la storia complessa e stratificata, oggetto di numerose riscritture fino agli anni Ottanta del Novecento.

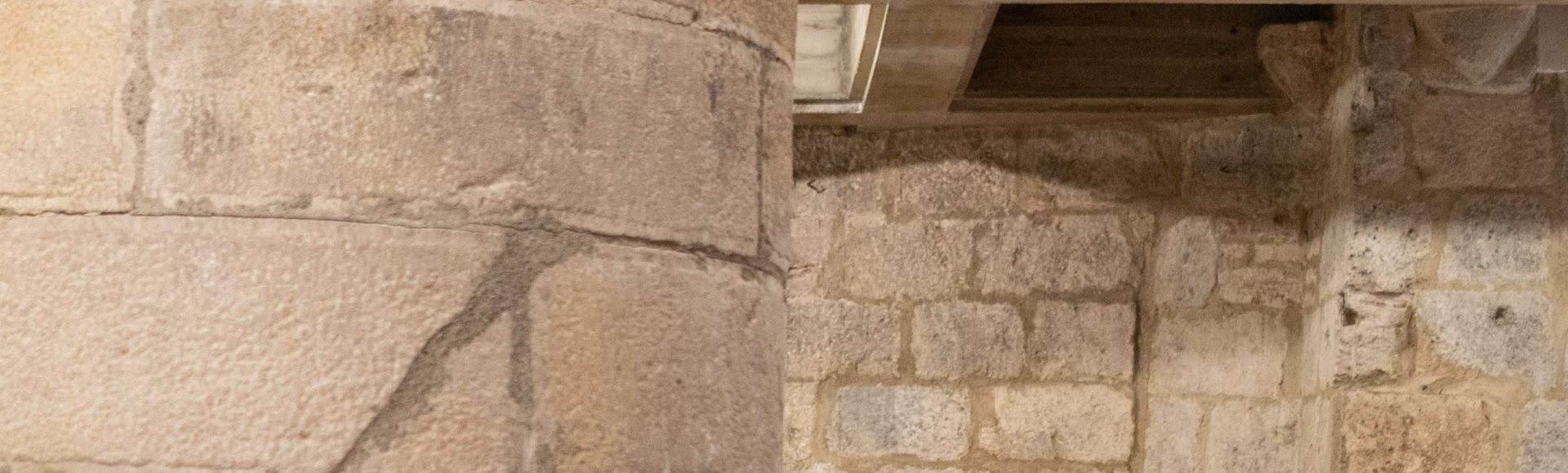

La sua vicenda prende avvio con la costruzione, all’inizio del XIII secolo secondo Fabio Redi, di una struttura a pilastri congiunti da archi sommitali: probabilmente un’abitazione o domus. Alcuni di questi pilastri quadrangolari, in conci di calcare, sono tuttora visibili all’interno della sala ed esternamente sulla fiancata nord della Scuola. Quest’ultimo prospetto consente inoltre di definire la domus come una struttura binaria, a due arcate per lato, chiuse al primo e secondo piano da diaframmi in laterizi con bifore impostate su colonnine, e tamponate al piano terreno con conci squadrati di calcari bianchi e brecciati dei Monti pisani. Architravi monolitiche in quarzite scandiscono la successione dei piani. La lettura termografica della facciata proposta nel 1982 da Fabio Redi e i restauri interni condotti nello stesso anno hanno confermato la scansione in quattro corpi quadrangolari giustapposti.

La domus entrò successivamente a far parte del complesso del Palazzo degli Anziani, e in particolare della sua ala sinistra, definita ‘Palazzo nuovo’: qui, forse al di sopra della nostra sala, si trovava la sala dei consigli e qui avrebbe dormito l’imperatore Carlo IV con il suo seguito nel 1355, occasione in cui si sarebbe sviluppato, racconta la Cronica di Pisa del manoscritto Roncioni, l’incendio che interessò vari ambienti del palazzo.

Entro la metà del XIV secolo si operò la riconfigurazione dello spazio della sala, con la fusione di due corpi edilizi adiacenti lungo la facciata, la demolizione dei muri sud-est e nord-est della torre d’angolo e la realizzazione di una copertura a quattro volte a crociera su peducci, sostenute da una colonna centrale. Quest’ultima, tuttora in situ, è realizzata in conci di quarzite, con guida in legno all’interno e base e capitello circolari a gola. Riposando sul sostegno centrale e sui peducci angolari incassati nei pilastri delle strutture preesistenti, le nuove volte a crociera si elevavano quindi fino ad occupare un volume ben superiore all’attuale, su cui poggiava il solaio del primo piano.

I lavori del 1982 hanno mostrato l’associazione della colonna a una pavimentazione in laterizi disposti a spina di pesce, non dissimile da quella messa in opera sulla piazza antistante nello stesso torno d’anni. L’ipotesi di una pavimentazione coerente tra interno ed esterno, un ambiente di notevole altezza impostato su un unico sostegno centrale, con un portale d’accesso ad arco a pieno centro in conci di calcare affacciato sulla piazza: sono questi i caratteri di uno spazio unificato definibile forse come loggia, anche sulla scorta di una descrizione della città di Pisa di poco successiva alla conquista fiorentina del 1406, pubblicata da Igino Benvenuto Supino e così citata da Emilio Tolaini: «Et èvi il palagio degli Anziani di Pisa e la loggia di socto al palagio». L’identificazione di questa loggia con l’angolo nord-ovest del palazzo non è certa, ma in favore di uno spazio loggiato si spenderebbero i confronti – sulla piazza stessa – della Camera nuova del Comune (oggi il Palazzo dei Dodici) e del Palazzo del Capitano o dell’Esecutore, oltre che del palazzo arcivescovile e del più tardivo Palazzo Gambacorti, termine di paragone utile anche per la volta su peducci. Una loggia di base con volte a crociera costolonate, supportate da un pilastro (poligonale) centrale, si ritrova inoltre nel Palazzo del Capitano di Todi costruito a partire dal 1289.

A riprova della destinazione semi-pubblica dell’ambiente (l’arco di accesso prevedeva una porta a due battenti, di cui restano i cardini) vi è anche il brano di affresco rinvenuto tra il 1979 e il 1980 nell’odierna Aula Bianchi, con la figura della Verità. Anch’esso successivo alla conquista fiorentina, probabilmente realizzato dopo l’insediamento del Commissario nella precedente sede degli Anziani, occupava forse una lunetta al di sotto delle volte a crociera della Sala della Colonna, dirimpetto al portale di accesso. Dal momento che i principali confronti iconografici conservati in palazzi comunali si trovano in ambienti esterni (chiostri o cortili), la presenza dell’affresco potrebbe corroborare la destinazione semi-pubblica e la permeabilità della sala o loggia voltata, che resta tuttavia ancora da indagare.

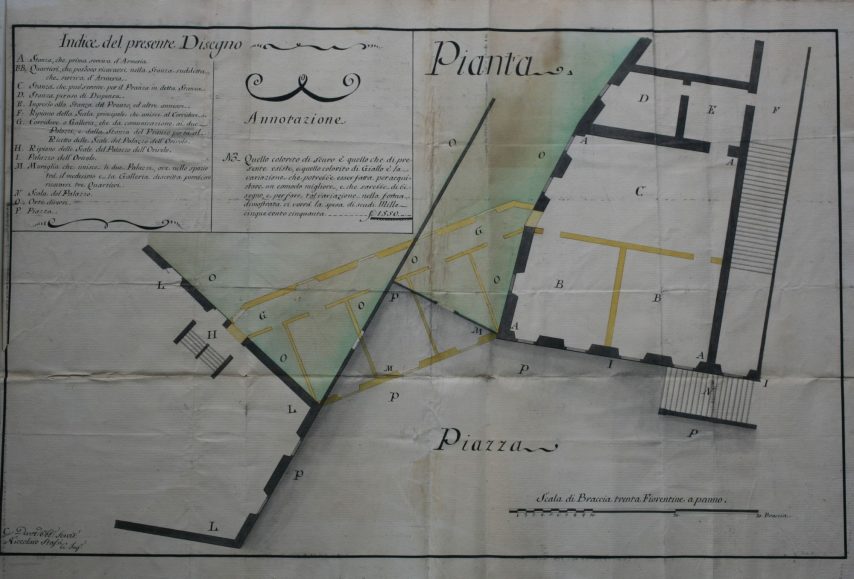

La trasformazione cinquecentesca dell’edificio medievale nel palazzo dei Cavalieri di Santo Stefano portò altri importanti riadattamenti, tra cui la tempestiva destinazione della sala ad armeria. Lo suggerisce un documento del febbraio 1568, in cui il Capitolo generale dell’Ordine chiedeva a Cosimo de’ Medici l’autorizzazione per far «sgomberare il salone sotto il convento», in quel momento ancora utilizzato come deposito di legnami e luogo di lavoro di un falegname, «per servizio de l’armeria de’ cavalieri». Lavori importanti di ammodernamento dell’ambiente, in vista di questa funzione, furono progettati ed eseguiti solo una decina di anni dopo la morte di Vasari, nel 1583, sotto la guida di Davide Fortini. Due secoli più tardi, nel 1777, si proponeva invece di ricavare nel salone dell’armeria alcuni nuovi quartieri per l’alloggio dei Cavalieri: questo progetto portò alla demolizione delle volte medievali e alla realizzazione di due ‘mezzanini’, dimezzando di fatto l’altezza originaria dell’ambiente. Fu l’inizio della suddivisione in pianta e in alzato del vano di base dell’angolata nord-occidentale del palazzo, nel quale oggi si riconoscono le sovrapposte Sala della Colonna e Aula Bianchi. Con l’intervento tardo settecentesco la colonna continuò a svolgere la sua funzione portante per il nuovo soffitto a travicelli dell’ambiente sottostante, ormai destinato a magazzino. Questa soluzione sarebbe stata rinnovata nel 1979, su progetto dell’architetto Francesco Tomassi, tramite la realizzazione di un soffitto a cassettoni in cemento armato poggiante direttamente sulla colonna trecentesca.

Ancora nel 1928 ritroviamo, nel carteggio di Giovanni Gentile e nelle piante del Genio Civile di Pisa, la sala al piano terreno partizionata in molteplici vani, con la colonna ormai inglobata in un corridoio ad arcate parallele. La sala fungeva allora da deposito per i libri e aveva un singolo accesso, diverso dal portale medievale, su Piazza dei Cavalieri. L’acquisto del Palazzo dell’Orologio da parte della Scuola Normale e la sua destinazione a biblioteca, con il progetto di collegamento sotterraneo dei due edifici, non solo resero superflua questa porta, che fu tamponata verso il 1979, ma portarono anche alla riconfigurazione generale dell’angolo nord-ovest della Piazza dei Cavalieri, oltre che alla riscoperta dell’ambiente unico medioevale, oggi dimezzato tra due sale.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.