Benedetto Veli

Partenza di Filippo II da Barcellona per le Fiandre e Resa di Montmélian a Enrico IV di Francia

Nell’autunno del 2012 due grandi tele monocrome, concesse in deposito dagli Uffizi alla Scuola Normale Superiore, sono state collocate sulla parete di fondo della Sala degli Stemmi, al terzo e ultimo piano del Palazzo della Carovana, a rimpiazzare le tre strisce di arazzi provenienti dallo stesso museo e, come si riconosce nelle fotografie di poco successive al restauro gentiliano (1928-1930) dell’edificio, installati nella sala fin dal 1929.

In continuità con l’ornamento dell’ambiente, già caratterizzato dalla presenza di dipinti del Cinquecento toscano, si scelsero due opere del pittore fiorentino Benedetto Veli (1564-1639), eseguite per due diversi apparati effimeri allestiti nella basilica medicea di San Lorenzo a Firenze: la Partenza di Filippo II da Barcellona per le Fiandre (inv. 1890-7845) e la Resa di Montmélian a Enrico IV di Francia (inv. 1890-7818). La prima tela appartiene a una serie di dipinti monocromi realizzata da vari artisti in occasione delle esequie di Filippo II di Spagna, che ebbero luogo a Firenze il 12 novembre 1598. La Resa di Montmélian fu invece realizzata da Veli nel 1610, nel contesto delle onoranze funebri per Enrico IV di Francia e Navarra.

Le celebrazioni per Filippo II furono ordinate da Ferdinando I de’ Medici il 6 ottobre 1598, a meno di un mese dalla scomparsa del re, sopraggiunta a Madrid il 13 settembre precedente, in segno di riconoscenza per la concessione del titolo ducale alla propria famiglia da parte di Carlo V, padre del sovrano deceduto. Rimane ignoto l’ideatore del programma iconografico, puntualmente descritto nelle Essequie della Sacra Cattolica Real Maestà del Re di Spagna di Vincenzo Pitti, un’importante fonte a stampa che consente di ricostruire il vasto apparato decorativo sia all’esterno sia all’interno alla chiesa. Questo consisteva, oltre che nelle decorazioni simboliche, in una serie dipinti monocromi raffiguranti gli episodi della vita di Filippo II selezionati tra i più rilevanti per il popolo fiorentino.

L’esecuzione di questo tipo di ‘biografie pittoriche’ effimere di personaggi importanti era una tradizione precipuamente fiorentina, inaugurata con le esequie di Michelangelo nel 1564 e rinvigorita nel 1587 con quelle del granduca Francesco I de’ Medici, per entrambe le quali però non sono sopravvissuti frammenti dipinti. Invece, delle ventiquattro tele con scene della vita di Filippo II, tredici sono giunte sino a noi. Alla loro realizzazione presero parte diversi pittori, più o meno noti, allora al servizio della corte medicea, coordinati da Ludovico Cardi, detto il Cigoli (1559-1613), che sarebbe stato di lì a poco protagonista anche nella decorazione del soffitto della chiesa di Santo Stefano in Piazza dei Cavalieri a Pisa.

La Partenza di Filippo II da Barcellona per le Fiandre, che il testo di Pitti descrive con attenzione, è stata attribuita a Benedetto Veli grazie a un foglio manoscritto coevo all’apparato, rinvenuto negli archivi degli Uffizi nel 1969, contenente un elenco di episodi da dipingersi in occasione delle esequie, accostate ai nomi dei pittori a cui dovevano essere assegnate. La scena raffigura un fatto della gioventù del re: al compimento dei vent’anni, Filippo fu inviato da Carlo V a visitare i territori del suo futuro impero, attraversando l’Italia e la Germania per poi giungere nelle Fiandre a bordo di una flotta comandata dal condottiero genovese Andrea Doria, raffigurato nell’atto di accogliere il sovrano su una delle navi allestite per il viaggio. Il restauro condotto nel 1989 poco ha potuto di fronte al pessimo stato di conservazione in cui versava l’opera, eseguita con una tecnica assai precaria, consistente nello stendere la tempera magra direttamente sul supporto non preparato.

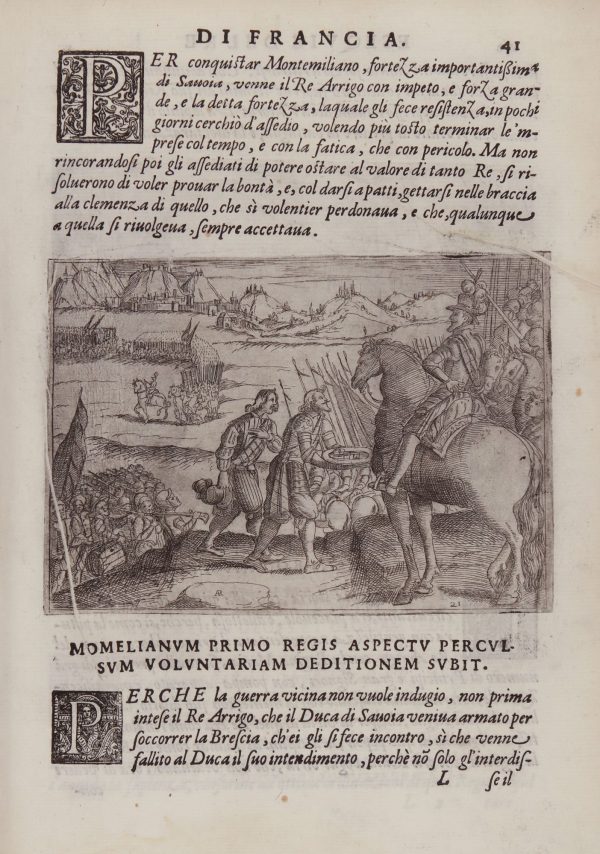

La tempera è invece stesa su uno strato di preparazione sottile e coperta con una spessa verniciatura nella Resa di Montmélian, anch’essa restaurata tra il 1990 e il 1991. La tela raffigura la resa della cittadella savoiarda di Montmélian alle truppe francesi il 16 novembre del 1600, evento che siglò, dopo una strenua resistenza durata molti mesi, l’annessione della Savoia alla Francia di Enrico IV. Essa appartiene, con altre venticinque, a una serie dipinta da ventisei diversi pittori per le esequie fiorentine di Enrico IV.

Il sovrano era stato assassinato a Parigi il 14 maggio del 1610, ma la notizia non raggiunse Firenze prima del 23 dello stesso mese. Le esequie nel capoluogo toscano furono lungamente preparate da Cosimo II ed ebbero luogo solo il 15 settembre: ornata con drappi e tele dipinte, la chiesa di San Lorenzo fu decorata al suo interno con episodi salienti della vita del defunto, cominciando dalla controfacciata a destra e seguendo tutto il suo perimetro. Neanche in questo caso è noto il nome dell’ideatore del programma, la cui esecuzione fu coordinata dall’architetto e scenografo Giulio Parigi. L’allestimento di un apparato commemorativo tanto pomposo si spiega alla luce del ruolo chiave che i Medici assunsero nel precario equilibrio politico europeo dopo la morte del re francese: appena un decennio prima, infatti, erano state celebrate per procura nella cattedrale di Santa Maria del Fiore le nozze tra lo stesso Enrico e Maria de’ Medici, reggente per il figlio Luigi XIII, di appena otto anni.

Diciannove dei ventisei monocromi riferiti alla ‘biografia pittorica’ di Enrico IV si sono conservati e appartengono, ad eccezione di due in mano di privati, alle collezioni pubbliche fiorentine. In occasione dei riti funebri fu anche dato alle stampe il volume di Giuliano Giraldi con la descrizione minuziosa dell’apparato effimero, illustrato con le incisioni di Alovisio Rosaccio, che riprodusse anche il quadro oggi in Carovana.

L’attribuzione della Resa di Montmélian a Benedetto Veli è stata avanzata su basi stilistiche, una volta accertata nei documenti la sua partecipazione all’impresa. Il ruolo di Veli come pittore di apparati presso la corte medicea si lega a diverse altre esperienze collettive: intervenne certamente nelle decorazioni per le nozze tra Ferdinando I e Cristina di Lorena nel 1589, e, probabilmente, anche in quelle per i funerali fiorentini di Margherita d’Austria nel 1612. Membro dell’Accademia del Disegno dal 1585, Veli aderì al linguaggio controriformato e lavorò soprattutto a Firenze e nel suo territorio.

Le serie di Filippo II e di Enrico IV furono trasferite nel Corridoio Vasariano al termine delle celebrazioni funebri. Nell’inventario degli Uffizi del 1784 erano registrati già diciassette degli episodi della vita di Enrico IV. Quelli di Filippo II, invece, risultavano ancora completi nell’inventario del 1825: sono quindi andati dispersi in un secondo momento.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.