Interventi sull’agorà

ISegesta L1

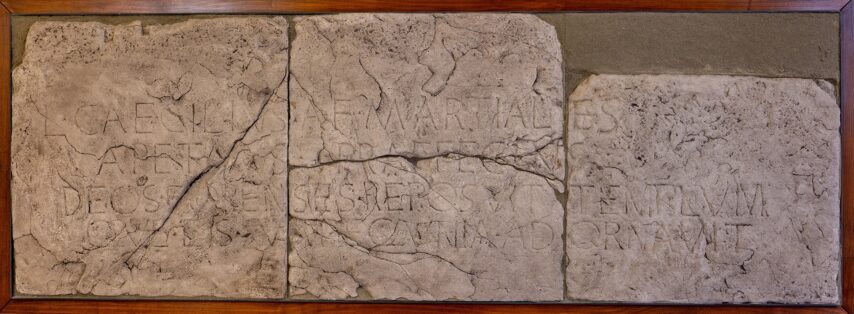

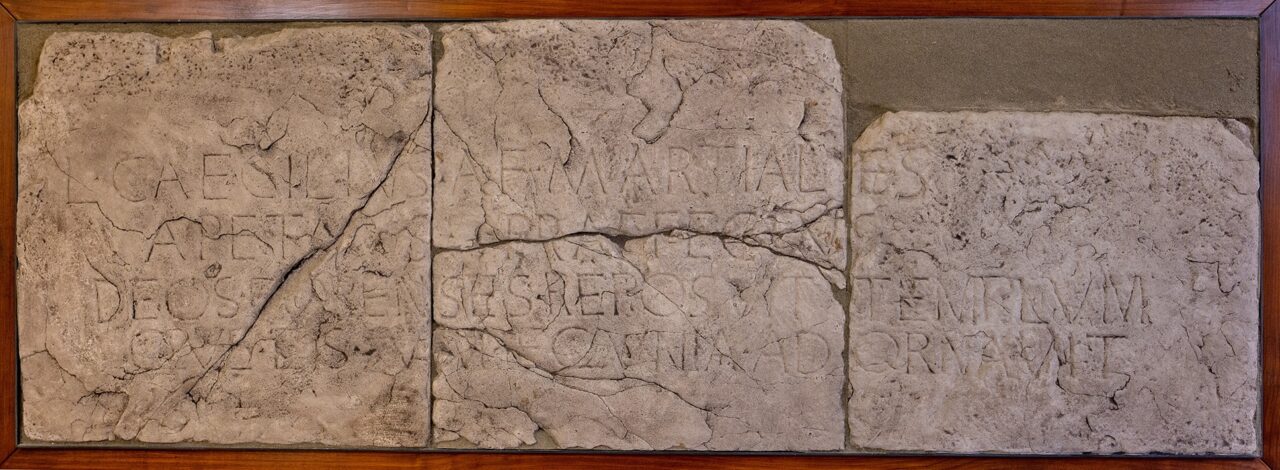

Il calco in resina, collocato al primo piano del Palazzo della Carovana, sul lato destro del corridoio che conduce dagli studi dei docenti della Classe di Lettere e Filosofia alle aule didattiche, riproduce tre lastre di calcarenite impiegate come gradino di un ambiente sul lato ovest dell’agorà di Segesta, al margine del grande porticato settentrionale. Subito a sud dell’ambiente si ergeva un piccolo tempio che si affacciava sulla piazza, principale luogo di culto dell’agorà. Le lastre sono state riportate alla luce in situ nel 1995 e ivi sono ancora conservate. La loro funzione pavimentale è confermata anche dalla presenza dei segni di posa della colonna sulla lastra più a sinistra, visibili anche sul calco in corrispondenza del suo margine superiore.

L’iscrizione in latino (4 linee) ricorda un fatto importante nella vita politica e religiosa di Segesta, cioè il riposizionamento di alcune statue nella loro collocazione originaria e la parallela decorazione del tempio, con chiaro riferimento al tempio che, come si è detto, sorgeva in contiguità con l’ambiente dell’iscrizione. Questa è ovviamente volta a celebrare l’autore (e il finanziatore) di tali azioni, Lucius Caecilius Martiales, esponente dell’élite locale e benefattore cittadino.

Questo il testo:

L(ucius) Caecilius A(uli) f(ilius) Martiales

Apetaius praefectus

deos forenses reposuit templum-

que eis sua pequnia adornavit.

«Lucius Caecilius Martiales Apetaius (sic), figlio di Aulo, nel ruolo di prefetto, riposizionò gli dèi del foro e decorò loro il tempio a sue spese».

Il protagonista dell’epigrafe ha la cittadinanza romana, come dimostra la sequenza completa di tria nomina Lucius Caecilius Martiales. Il patronimico Aulo suggerisce che l’integrazione nella cittadinanza romana sia avvenuta almeno nel corso della generazione precedente, su intervento di un appartenente alla famiglia dei Caecilii. Era infatti costume che uno straniero, nel ricevere la cittadinanza a titolo individuale da un magistrato romano, assumesse come gentilizio il nome della gens del magistrato coinvolto. Purtroppo sono molti gli appartenenti alla gens Caecilia che ebbero a che fare con la Sicilia per questioni militari o amministrative, fin da Cecilio Metello durante la prima guerra punica, ragion per cui è impossibile determinare a quando risalga questa specifica concessione. Nonostante lo stato avanzato della romanizzazione nella sua onomastica, si noti come il personaggio conservi un nome greco a essa ancora estraneo, a riprova della duplicità linguistica e culturale a cavallo della quale l’identità degli appartenenti delle élites provinciali si muoveva. Il nome è il greco Ἀρεταῖος, che però per interferenza linguistica è stato notato come Apetaius, perché il lapicida ha confuso la lettera greca rho (Ρ) con la lettera latina pi (P), identiche nella forma. Anche questo errore è emblematico, seppure su un livello più superficiale, della compresenza a Segesta verso la fine del I sec. a.C. di due registri linguistici, il greco e il latino, ciascuno con le sue specifiche funzioni.

L. Caecilius Martiales al momento delle sue azioni meritorie era praefectus. Mancano purtroppo casi paralleli a Segesta che permettano di chiarire il senso di questa espressione: se vada intesa in senso pregnante, cioè come praefectus pro duoviro, un sostituto dei duoviri, la massima carica pubblica dei municipi romani; oppure in senso meno pregnante, come ‘incaricato’, ‘curatore’, in sostanza quello che in greco probabilmente sarebbe stato epimeletes.

Le azioni di L. Caecilius suscitano un certo interesse. Egli ricollocò alcune statue di divinità probabilmente nel locale sul cui pavimento fu incisa l’iscrizione, e abbellì il tempio. Le statue, quindi, dovevano essere state tolte in precedenza e posizionate altrove, lontano dall’agorà. Come sottolineato dagli editori di questo testo, Carmine Ampolo e Donatella Erdas, è suggestivo pensare che questa sottrazione risalisse ai tempi delle malversazioni di Verre, il quale in effetti sappiamo rubò molte statue dalle città siciliane e in specifico da Segesta un celebre simulacro di Diana (Cic. Verr., II, 4, 74).

Il passo di Cicerone si presta a questa suggestione anche perché è riecheggiato in alcune espressioni dell’iscrizione, in specie nel verbo reponĕre e nell’uso plurale di deos per indicare una molteplicità di statue. C’è da notare altresì che forse, se si fosse trattato proprio delle statue rubate da Verre, ci si sarebbe aspettati che L. Caecilius menzionasse a fini autocelebrativi il precedente di Scipione, che un secolo prima aveva restituito a Segesta proprio la statua di Diana, rubata una prima volta dai Cartaginesi. Forse quindi L. Caecilius si accontentò di sostituire con nuove statue quelle sottratte, mai più riottenute indietro da Segesta, riconsacrando e riabbellendo il tempio che era rimasto spoglio; ma ovviamente non si può procedere oltre sul filo di questa speculazione.

A livello paleografico, l’iscrizione non presenta nulla di inatteso: la scrittura è simile a quella di L5-6, con lettere regolari, pulite, e con il segno di interpunzione triangolare con vertice rivolto all’insù.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.