La collezione dei calchi epigrafici

La collezione dei calchi epigrafici da Segesta esposta nel Palazzo della Carovana è collocata lungo due corridoi del primo piano, tra gli studi dei professori ordinari della Classe di Lettere e Filosofia e l’aula Tonelli. Si compone in tutto di dodici calchi, che riproducono dieci iscrizioni (tre calchi riproducono differenti parti di una medesima iscrizione): sette in greco, tre in latino.

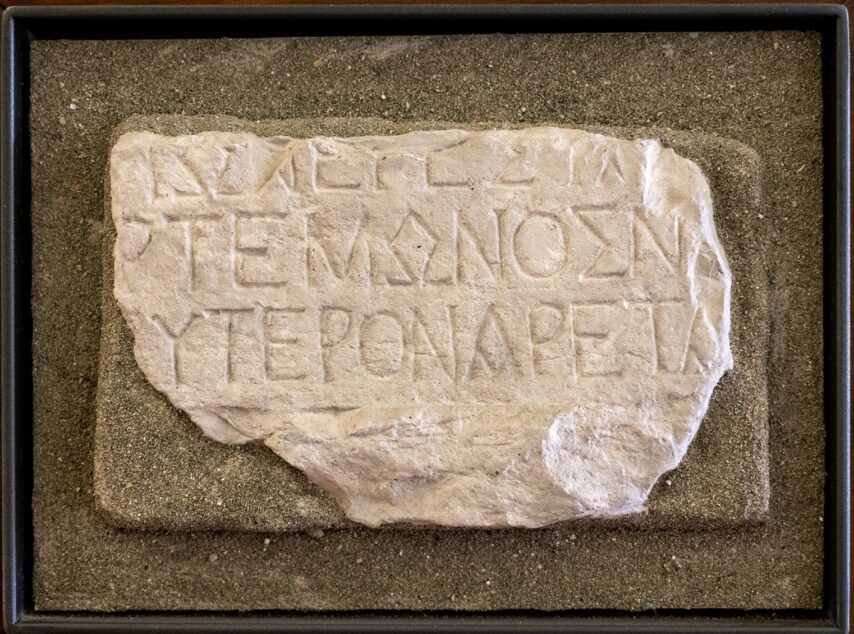

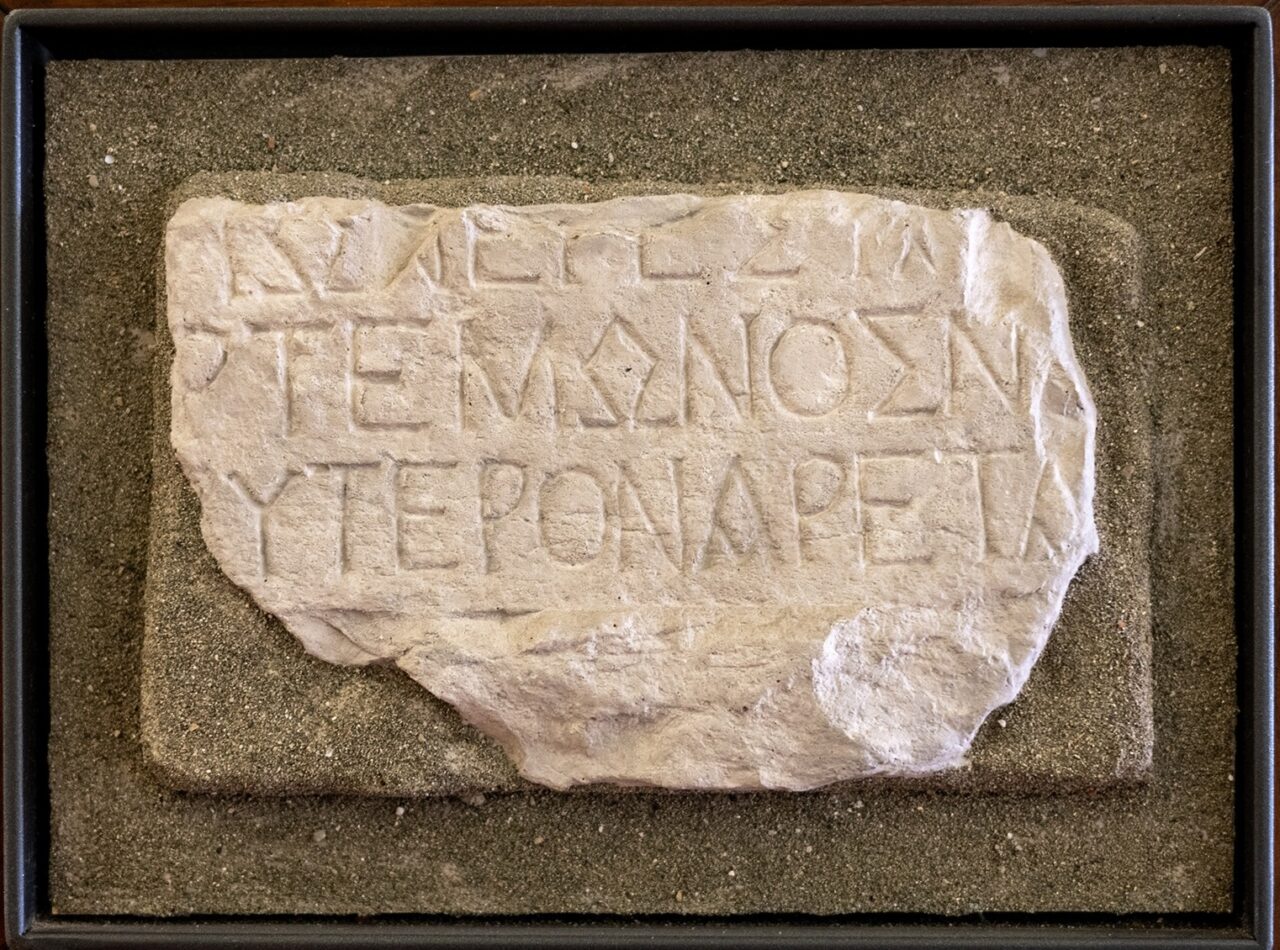

I calchi sono stati realizzati da Cesare Cassanelli su indicazione del professore emerito Carmine Ampolo, che ha ricoperto la cattedra di Storia Greca in Normale tra il 2000 e il 2015 e in parallelo il ruolo di direttore del Laboratorio di Storia Antica (oggi SAET). Per eseguire i calchi è stata versata della colla siliconica sull’iscrizione, in genere servendosi di una cassaforma di legno ad hoc per il contenimento del liquido; una volta rappresa e distaccata la colla dalla pietra, da questa matrice è stato poi realizzato il calco vero e proprio in resina, che riproduce la superficie dell’originale in pietra.

I calchi epigrafici hanno due funzioni fondamentali. Da una parte, grazie alla loro tridimensionalità (rispetto ad esempio a una fotografia) sono uno strumento complementare per aiutare la lettura e la comprensione delle iscrizioni, specie per quelle la cui superficie risulta danneggiata. Dall’altra, aiutano a preservare l’aspetto originale di un insieme di materiali archeologici che, a dispetto della loro robustezza, possono incorrere in un’usura anche veloce o andare dispersi. Ciò è particolarmente vero per le iscrizioni lasciate nei loro contesti archeologici, le quali spesso, mancando delle protezioni artificiali di cui in origine disponevano (ad esempio tetti, portici, edicole etc.), si possono degradare rapidamente a causa degli agenti atmosferici, oppure possono risultare di difficile (se non impossibile) lettura per la loro posizione in situ.

Alle funzioni primarie di interpretazione e conservazione dell’Antico si può poi aggiungere un livello di lettura secondario, relativo alla sua esposizione. La presenza dei calchi delle epigrafi segestane nei corridoi della Carovana ha nel corso degli anni assunto un valore assai diversificato per i frequentatori del palazzo: didattico e protrettico per chi inizia lo studio dell’antichità; rappresentativo per chi partecipa al lavoro di squadra negli scavi archeologici della Scuola; o anche solo artistico e decorativo per chi vi passa vicino da profano. All’origine della decisione di esporre in Carovana queste iscrizioni ci sono le ricerche condotte dal professor Ampolo nel sito dell’antica Segesta, che hanno rinnovato interessi già presenti alla Scuola per questa città della Sicilia Occidentale, declinandoli con diversa impostazione e rivolgendo particolare attenzione alle sue epigrafi, alla sua agorà (poi foro), e alla sua storia.

Segesta fu il più importante insediamento degli Elimi, una popolazione siciliana localizzata nella parte occidentale dell’isola tra le odierne province di Palermo e Trapani, di origine discussa, ma probabilmente locale (la leggenda di un’origine troiana ebbe notevole diffusione e importanza nell’Antichità).

Segesta sviluppò un rapporto complesso, con forme di antagonismo, soprattutto con Selinunte, città siceliota sulla costa meridionale dell’isola. Il conflitto tra Segesta e Selinunte trapassò in una dimensione più vasta durante la guerra del Peloponneso: Segesta richiese l’intervento di Atene (sua alleata) in Sicilia e ciò diede avvio alla disastrosa spedizione ateniese sull’isola (416-413 a.C.), contro gli alleati locali dei Peloponnesiaci (in particolare Siracusa). Nonostante la disfatta ateniese, Segesta, grazie all’alleanza con Cartagine nel 410 a.C., ebbe la meglio su Selinunte.

L’espansione dell’influenza punica in Sicilia nel IV secolo comportò una progressiva dipendenza della città da Cartagine, dal cui influsso Segesta uscì solo quando si schierò con Roma nel 263 a.C., all’alba della Prima guerra punica. In cambio della fedeltà ottenne l’attribuzione di un vasto territorio e lo statuto di civitas libera et immune nel nuovo ordinamento provinciale della Sicilia (dopo il 241 a.C.), cioè la facoltà di governarsi con le proprie leggi e di non pagare le tasse. La città conservò il suo status e visse un periodo di prosperità fino almeno all’età cesariana. Era sicuramente municipio di diritto latino in età augustea, quando, nel panorama epigrafico, se ne possono riconoscere i segni (menzione esplicita del termine municipium, presenza di duoviri, sostituzione progressiva del latino al greco). In età medievale la zona dell’acropoli continuò a essere abitata e fortificata.

Il sito di Segesta si colloca oggigiorno nel territorio del comune di Calatafimi (in provincia di Trapani), sul monte Barbaro (431 m sul livello del mare), in una posizione di controllo strategico sulla piana di Alcamo e sulle vie verso Trapani e verso l’interno.

L’abitato comprendeva due alture (dette acropoli) e si estendeva nella sella tra le due. Il sito era già noto in età moderna per via del celebre tempio dorico, che insieme al teatro (anch’esso in parte visibile già all’epoca) richiamava studiosi e viaggiatori come Johann Wolfgang von Goethe. Gli scavi archeologici hanno messo in luce poi molte altre strutture della città antica, in particolare l’imponente sistema di fortificazioni, l’area dell’agorà ellenistico-romana con il bouleuterion, portici e altri edifici menzionati nelle epigrafi.

Nonostante l’importanza di Segesta in età antica e le consistenti indagini archeologiche, il suo patrimonio epigrafico non è di dimensioni amplissime e consta ad oggi di circa una cinquantina di iscrizioni in costante incremento (assommando le greche alle latine), senza considerare i bolli su laterizio. Note in alcuni esemplari fin dal Seicento, dopo i primi ritrovamenti sporadici il numero delle iscrizioni segestane conosciute è cresciuto notevolmente grazie alle sistematiche campagne di scavo condotte dalla Normale nell’ultimo trentennio, coronate nel 2019 dalla pubblicazione del loro corpus a cura di Carmine Ampolo e Donatella Erdas.

Le dieci iscrizioni, di cui sono esposti i calchi, sono esemplificative della principale categoria di documento epigrafico rinvenuta finora a Segesta: l’iscrizione onorifica per individui benemeriti, spesso in connessione alla loro cura di lavori pubblici, architettonici e/o urbanistici (ISegesta G5, G10, G11, G12, G14, L1, L5-6, L8). Nel caso di ISegesta G1 e G17 ci troviamo invece di fronte alla tipologia più specifica di dedica privata di statua. Si tratta in ogni caso di iscrizioni brevi, succinte e puntuali. Al momento sono assenti nel panorama generale delle iscrizioni segestane altre categorie epigrafiche, quali ad es. decreti, convenzioni, trattati internazionali. Le relazioni diplomatiche con Atene e con la città elima di Entella sono documentate dalle copie delle iscrizioni che erano esposte nelle due città, ma le copie segestane non si sono conservate. Documenti di questo genere avrebbero meglio illuminato la storia della polis. Le iscrizioni in nostro possesso sono importanti soprattutto per ricostruire alcuni aspetti dell’amministrazione cittadina, le relazioni familiari e il ruolo delle élites civiche nella vita pubblica.

Gli esemplari esposti sono tutti riferibili all’arco cronologico meglio rappresentato dell’epigrafia segestana: dal medio ellenismo fino all’età del principato (tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C.). Purtroppo nessuna delle iscrizioni di Segesta è databile ad annum, perché, proprio per la loro natura, esse difettano di riferimenti storici: ci si avvale quindi dei contesti archeologici e della paleografia per ipotizzare la loro cronologia. Per quel che riguarda le iscrizioni latine, il tipo di scrittura è molto standard, tipico dell’età augustea. Per quanto riguarda le iscrizioni greche, è possibile ipotizzare una minore omogeneità a livello grafico. Alcune, come G10 e G11, presentano una scrittura tipicamente ellenistica; altre, come G4 e G5, mostrano delle varianti significative (es. alpha a tratto orizzontale «spezzato», phi e omega romboidali). I contesti archeologici, però, insieme agli usi grafici del resto della Sicilia, mostrano che, nonostante le differenze di ‘stile’, le iscrizioni greche di questa categoria sono probabilmente tutte da datarsi allo stesso periodo, cioè tra il II secolo a.C. e gli inizi del I secolo a.C. Diverso è il caso di G17, in cui la presenza delle cosiddette lettere lunate è sicuramente un segno di posteriorità rispetto agli altri calchi esposti.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.