Preesistenze medievali

Le preesistenze medievali del Palazzo della Canonica si concentrano nel suo lato sinistro (guardando la facciata), allo sbocco dell’attuale Via Ulisse Dini (già ‘via San Felice’) in Piazza dei Cavalieri.

Di tutti gli edifici premoderni attestati nell’area urbana, sono quelli meno ancorabili a fonti scritte. Si tratta però delle strutture meglio indagate a livello archeologico, attraverso gli scavi svolti intorno al palazzo in occasione della ripavimentazione della piazza tra il 2011 e il 2013, ma anche di recente al suo interno, a seguito della ristrutturazione in corso per destinarlo a nuova sede della Biblioteca della Scuola Normale Superiore. I primi elevati medievali emersero con i lavori di risistemazione voluti nel 1983 dall’Ufficio del Genio Civile. Furono allora riportate in luce alcune strutture architettoniche di diverse epoche e tecniche costruttive, visibili oggi dal vano scala nella parte sinistra dell’edificio, compresi i lacerti di pitture murarie su uno dei pilastri al primo piano e in una delle nicchie adiacenti. La rimozione di intonaci moderni permise inoltre di far emergere sottostanti parati murari medievali anche in altre parti del palazzo.

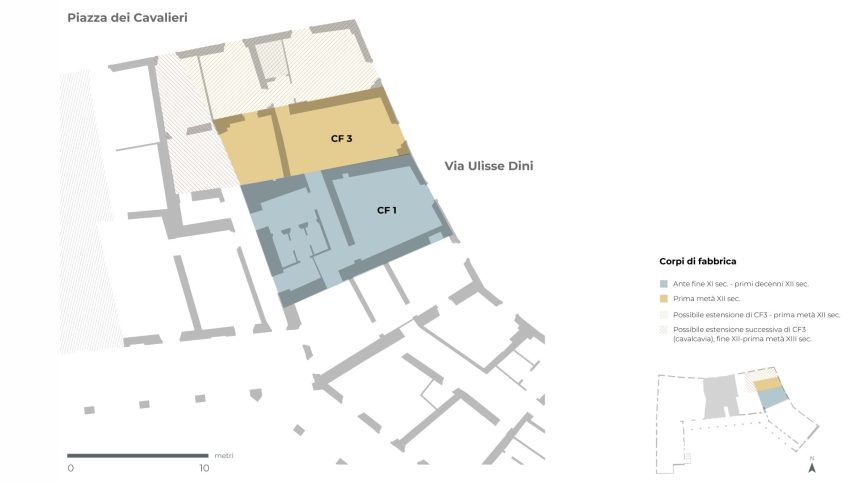

Ci troviamo di fronte a un’area a elevata densità edilizia sin dal pieno Medioevo, come testimoniano le strutture incorporate nel palazzo, che gli scavi condotti nel 2021-2022 hanno permesso di riportare al numero di cinque corpi di fabbrica. Il più antico tra quelli individuati (edificio 1), datato entro i primi decenni del XII secolo, presenta una struttura a pianta trapezoidale affacciata sull’odierna Via Ulisse Dini, con murature piene formate da cantonali in conci squadrati di quarzite lavorata a subbia e paramenti in bozzette di quarzite di medie e piccole dimensioni. Sono presenti rare, piccole aperture quadrangolari e tracce di buche pontaie. Grossomodo contemporanea è una struttura quasi del tutto scomparsa, di cui restano a vista due pilastri quadrangolari al piano terreno, sul retro del palazzo, all’affaccio sul loggiato: le murature dovevano proseguire verso sud secondo una pianta quadrangolare, sempre riferibile a una struttura turriforme tipica delle abitazioni private della Pisa di XI-XII secolo. Si datano al XII secolo o, al massimo, all’inizio del XIII, altri due nuclei (edifici 3 e 5), paralleli all’edificio 1 e di pianta ugualmente quadrangolare e allungata in direzione ovest-est, affacciati su Via Ulisse Dini. In mancanza di dati sul nucleo 5, si può invece osservare nel nucleo 3 una struttura a grandi arcate a sesto acuto impostate su pilastri, il tutto in conci di calcare brecciato lavorati a martellina dentata. Questo nucleo si compone di tre pareti soltanto, perché sul lato meridionale si innesta direttamente nell’edificio 1, sfruttandone la muratura. L’estensione di questa più recente struttura era però più ampia di quanto vediamo oggi, dal momento che i resti delle imposte di due archi trasversali (in direzione nord-sud) indicano l’originario raddoppiamento della pianta verso nord, con ulteriori ambienti che furono probabilmente demoliti per realizzare l’arretramento della facciata tardo-rinascimentale. Le murature degli edifici 1 e 3 proseguono fino alla sommità del secondo piano, e sono oggi visibili all’interno del vano scale orientale e delle stanze che lo circondano.

Elaborazione grafica Zaki Srl, sulla base dell’individuazione dei corpi di fabbrica di Monica Baldassarri e della proposta di loro sviluppo in altezza di Virginia Grossi

Si tratta di un’interpretazione dei dati di scavo soggetta a futuri cambiamenti e/o modifiche legate al completamento degli scavi e al successivo studio dei reperti

Inizialmente le strutture sopra descritte erano fiancheggiate da zone di passaggio più o meno ampie: tracce di vari livelli di pavimentazione sono state rinvenute durante gli scavi del 2021-2022 subito a ovest dei nuclei orientali. Interpretato come parte di un asse di viabilità interno, questo passaggio avrebbe collegato il polo comunale podestarile presso la chiesa di Sant’Ambrogio con l’erigendo centro popolare: si tratterebbe, dunque, di una delle sette vie della piazza medievale che da queste avrebbe preso il nome.

Si notino (a sinistra, in basso) le tracce di innesto di un muro perpendicolare, probabilmente parte del prosieguo della struttura verso la piazza

Successivamente il nucleo 3 sarebbe stato ampliato verso ovest, e le sue arcate chiuse da paramenti in laterizio, come in laterizio fu il nuovo perimetrale occidentale. Nel paramento furono ricavate nicchie (forse portaoggetti) dipinte, e allo stesso intervento sono forse da riferire le tracce di pitture parietali al secondo piano. Questi elementi possono essere ascritti alla decorazione di un ambiente residenziale interno, piuttosto che a un esterno affacciato su una via di ridotta ampiezza. In questo senso spingerebbero anche i confronti in ambito cittadino: la canonica di San Pietro in Vinculis per il brano a ‘onde’ rosse e bianche della nicchia (XIII sec.); Palazzo Lanfranchi e l’ex convento di San Matteo per la decorazione a finti tendaggi (nastri bianchi intrecciati a formare croci lobate, XIII-XIV sec.), generalmente destinata agli interni.

Come provano le pavimentazioni successive rinvenute negli ambienti sottostanti durante gli scavi, questo ampliamento non coinvolse probabilmente il piano terra, né la strada fu ostruita in questa occasione: possiamo infatti immaginare la realizzazione di un passaggio sopraelevato al primo piano a collegare gli ambienti a est e ovest della via, come del resto avveniva nel vicino Palazzo del Podestà (oggi individuabile all’interno dell’insieme del Palazzo del Capitano, una delle sedi della Biblioteca della Scuola Normale).

L’attestazione nelle immediate vicinanze del primo Palazzo del Comune e, dal 1284, della sede del podestà fornisce una chiave interpretativa utile per rispondere alla questione della committenza e della funzione delle preesistenze medievali del Palazzo della Canonica. Nella rubrica XXI del Breve del Comune del 1313-1337 intitolata De Palatio Potestatis, si descrivono infatti le immediate vicinanze del palazzo podestarile, e in particolare le varie domus di proprietà del Comune in cui potevano risiedere il magistrato e il suo seguito o nelle quali, all’occorrenza, si potevano far alloggiare i detenuti: si nominano tra le altre una struttura destinata a ospitare il materiale per i pagliericci («domum pisani Comunis, in qua olim teneri consuevit palliaccia pisani Comunis») dei detenuti, e quelle di Marzucco Tado e soci, Ranieri Bullico, Cristiano Grannelli e soci. Gli indizi però sono insufficienti per confermare, come si è già accennato, che si tratta delle nostre strutture. Possiamo invece avanzare l’ipotesi che, come nel caso della domus di Oddone di Pace acquistata per completare il Palazzo degli Anziani, della cosiddetta ‘torre delle Sette Vie’ (poi Torre della Fame) presa in affitto dal Comune alla famiglia dei Gualandi, e delle case a sud di Piazza degli Anziani acquistate e distrutte per edificare la Camera nuova del Comune, anche in questo caso si trattasse di strutture abitative private adibite solo in un secondo tempo a funzioni legate alla vita del centro amministrativo e giudiziario comunale.

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.