Interno

Accedendo oggi al Palazzo della Canonica dall’ingresso principale, su Piazza dei Cavalieri, ci si trova in un ampio androne su cui si aprono due archi adiacenti: uno, a sinistra, conduce tramite una rampa di scale al primo loggiato; l’altro, a destra, immette invece nel giardino, suddiviso in orti concessi in gestione a privati e dunque non direttamente accessibili. Attualmente gli spazi interni dell’edificio sono oggetto di alcuni lavori di ristrutturazione patrocinati dalla Scuola Normale e destinati ad accogliere più estese sezioni della Biblioteca di ateneo. L’ala rivolta verso Via San Frediano ospita già le collezioni librarie della Classe di Scienze, con nuove postazioni studio sviluppate nel loggiato al piano terra, chiuso da vetrate.

Salendo al livello superiore la complessa stratificazione architettonica che caratterizza il fabbricato appare subito evidente: sulla loggia si affacciano infatti vari ambienti – un tempo corrispondenti a singole unità abitative – connessi tra loro da aree di snodo dove alle portanti strutture medievali a vista, non di rado ancora decorate da lacerti di pitture con motivi geometrici, si associano moderne pareti intonacate e uno scalone in cemento armato esteso in altezza fino all’ultimo piano. Le varie stanze che si susseguono nel blocco edilizio rivolto verso la piazza presentano, inoltre, delle volte dipinte, ciascuna contraddistinta da diversi toni coloristici e temi decorativi: dalle finte rosette all’antica agli ovali con fiori e paesaggi. Queste pitture sembrano tutte riconducibili, per stile e tipologia, a interventi ottocenteschi, come del resto attesterebbero anche alcuni pagamenti a pittori come Francesco Braschi, nel 1830, «per aver dipinto il loggiato della Canonica dei Cavalieri di S. Stefano», e Santi Neri, nel 1858, destinatario di un rimborso «per aver pitturato a quadrature alcune stanze della Canonica dei Cavalieri». Altri ambienti del primo piano verso il loggiato sono invece coperti da variopinti soffitti a lacunari con rosette e sequenze di stemmi e vasi di fiori, mentre su una delle pareti si conserva un lacerto di pittura a grottesca.

Percorrendo il primo loggiato dallo scalone verso sinistra, e assecondandone la curva ad angolo, si incontra un’edicola dipinta al di sopra di una porta vetrata sulla parete di fondo (attualmente cieca), che racchiude al suo interno una Madonna del latte seduta su un cuscino e stagliata su un fondale che simula una finestra con una croce. Al di sotto della cornice un cartiglio recante l’iscrizione «DILIGENTES ME DILIGO» (‘amo coloro che mi amano’; Prov. 8, 17) sormonta uno stemma mitrato (in questo caso verosimilmente allusivo a santo Stefano papa, patrono dell’Ordine omonimo) con tre mezzelune (o montanti) e due stelle rosse a otto punte, incorniciato dalle estremità ben distinguibili di una croce stefaniana. L’unico a ricordare la presenza di tale pittura – negletta altrimenti dagli studi moderni – fu Alfredo Giusiani, che nel 1913 le dedicò un rapido accenno in rapporto a un altro lacerto affrescato all’epoca visibile «in una specie di piccolo oratorio in fondo a sinistra entrando nella loggia terrena». Lo studioso aveva infatti recuperato alcuni documenti che registravano pagamenti emessi nel 1604 a favore del pittore Filippo Paladini «a buon conto di una pittura che fa di un crocifisso adorato da S[ant]o Stefano nel chiostro della Canonica» e ne proponeva appunto l’identificazione con quella da lui rinvenuta. Nello stesso 1604 un ulteriore saldo veniva però versato a tal «Filippo Baldovini pittore per resto della pittura fatta in Canonica», e sebbene Giusiani tendesse a ipotizzare che questo secondo nome non fosse altro che una storpiatura del primo – Paladini, del resto, fu attivo anche nella chiesa di Santo Stefano e nel Palazzo dell’Orologio – non si esimeva comunque dal menzionare l’esistenza dell’anonimo riquadro con la Vergine, unico altro dipinto superstite all’interno dell’edificio, quale possibile ulteriore lavoro da associare a quell’attestazione. Sul piano formale l’opera non offre sufficienti elementi per stringere su una datazione: l’iconografia, pertinente a un immaginario primo-cinquecentesco, non è infatti compatibile con la più tarda vicenda dell’edificio; inoltre, le attuali condizioni della superficie pittorica, in più punti abrasa e manomessa, non consentono di stabilire se la pittura sia nata da subito come una riproposizione in stile, realisticamente ottocentesca, o se si tratti invece di un’immagine più antica poi rilavorata.

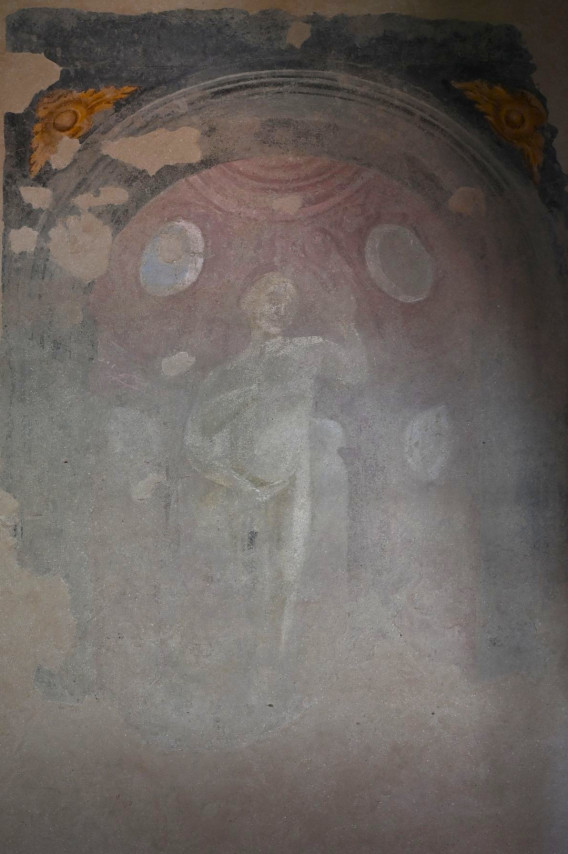

Quanto invece all’affresco commentato da Giusiani e da lui ricondotto con piena sicurezza alla traccia documentaria, non è chiaro se questo possa identificarsi con l’ampio lacerto con figura stante tuttora visibile al secondo piano del Palazzo. Di certo, pur considerandone le pessime condizioni conservative, che ne compromettono significativamente la leggibilità, il pezzo non ha l’aspetto di un santo Stefano in adorazione del Crocifisso; staccato nel 1979 dal «muro di cinta dell’area demaniale dell’edificio», esso fu in seguito restaurato, trasportato su telai in vetro-resina e ricollocato in Canonica nel 1981. Un ulteriore riscontro documentario porterebbe comunque a concludere che il frammento visto dallo studioso non fosse in effetti questo. Nel 1831, infatti, il pittore Michelangelo Santini ricevette 52 lire dall’Ordine «per il restauro di una pittura a fresco rappresentante l’immagine del santissimo Crocifisso, nel Palazzo della Canonica, e per la riquadratura ad ornato delle pareti laterali a detta immagine». Tale menzione confermerebbe dunque l’effettiva esistenza di un Crocifisso dipinto, oggi non più rintracciabile ma con ogni probabilità da far coincidere con quello adorato da santo Stefano mappato nel 1913. La misteriosa figura superstite deve quindi essere pertinente ad altro.

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.