Fasi costruttive e funzioni

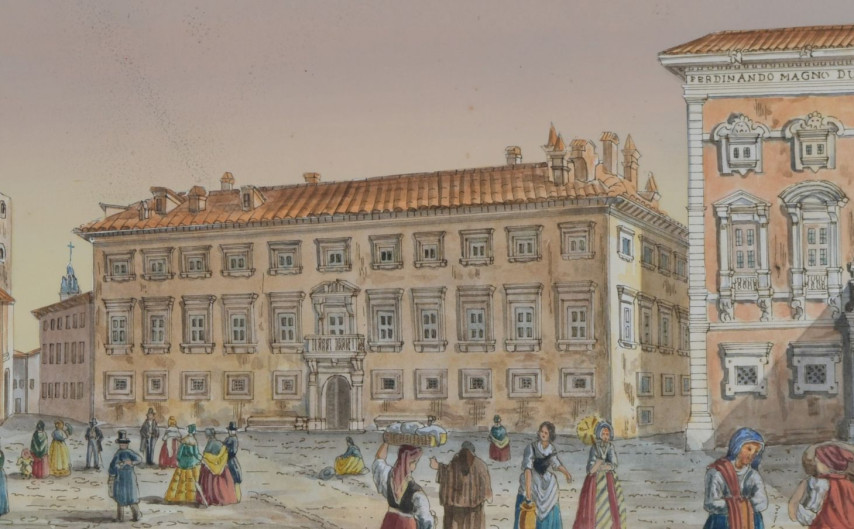

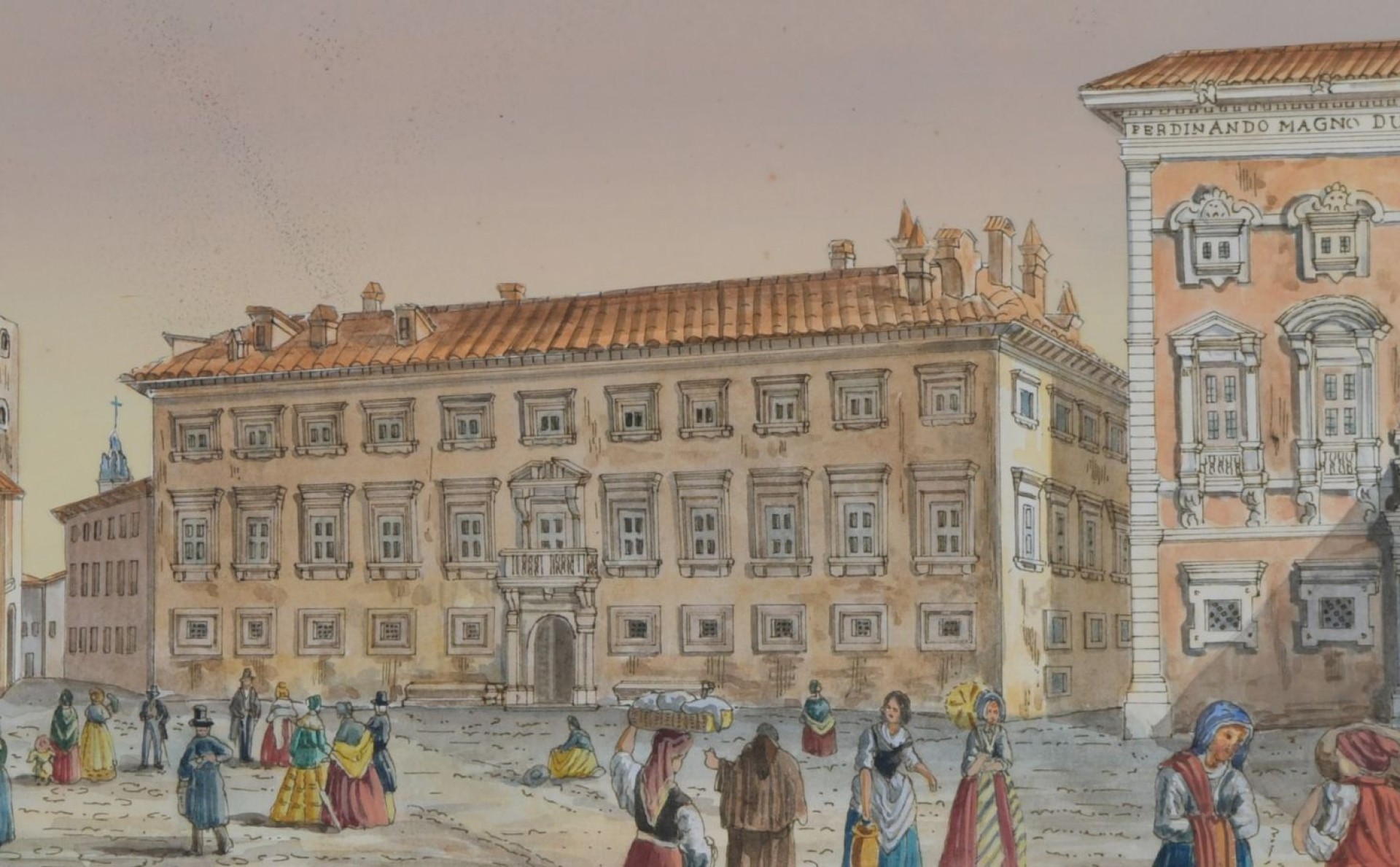

Nel 1567 l’allora duca di Firenze Cosimo de’ Medici concesse all’Ordine di Santo Stefano, tra gli altri, un complesso di edifici sul lato sud di Piazza dei Cavalieri. Scopo della donazione era quello di ristrutturare alcune costruzioni medievali – abitate fino a poco prima dai soldati dello stesso duca – comprese tra ‘via del Monte Pio’ (attuale Via Ulisse Dini) e Via San Frediano, per ricavarne un palazzo atto a ospitare i cavalieri sacerdoti che avrebbero officiato nell’attigua chiesa conventuale. Già l’anno prima l’intervento aveva preso avvio, con la direzione dei lavori affidata a Davide Fortini e con maestranze presenti anche in altri cantieri stefaniani, come lo scalpellino Leonardo Bitossi e il capomastro Domenico Celli. Il progetto, elaborato da Giorgio Vasari, è oggi perduto; sappiamo però che, come nel caso del vicino Palazzo della Carovana, l’architetto si era posto l’obiettivo di rendere il prospetto affacciato sulla piazza quanto più possibile regolare e simmetrico, pur cercando di sfruttare appieno le preesistenti strutture, le cui divisioni interne vennero in gran parte mantenute nella nuova fabbrica, come è stato ulteriormente confermato nel corso dei recenti restauri condotti nell’edificio dalla Scuola Normale. Se questi hanno permesso di scoprire vere e proprie strategie di cantiere (come il fatto che in alzato le murature cinquecentesche della facciata non sono state ammorsate a quelle preesistenti, per evitare danni in fase di assestamento), le indagini nei livelli sottopavimentali occorse nella stessa occasione hanno confermato le difficoltà affrontate da Vasari e Fortini nel rapportarsi alle strutture medievali, tra cui il problema della disomogeneità, in queste, tra i livelli del suolo, colmati durante i lavori cinquecenteschi con materiali comprensivi anche di frammenti di ceramica tardo-rinascimentale. Al momento oggetto di studio da parte del Laboratorio SAET della Scuola e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, la loro pregevole qualità attesta l’elevato tenore di vita degli abitanti dell’area durante l’intervento vasariano, ovvero degli stessi cavalieri stefaniani alloggiati già da qualche anno in Carovana, e dei canonici di Santo Stefano.

Prima rampa di scale tra le cantine e il primo piano di uno degli alloggi di Via Ulisse Dini. I quattro gradini terminali sono realizzati in laterizio (su solaio inclinato in legno).

La prima tranche dei lavori progredì molto lentamente, soprattutto per ragioni di carattere economico, visto che la concomitante costruzione della chiesa, considerata opera più urgente, catalizzava l’impiego di fondi e maestranze, rendendo insostenibile la gestione di un secondo cantiere attivo. A finanziare la fase iniziale dell’intervento in Canonica fu quindi «monsignore Altopasso (o Altopascio)», appellativo con cui era noto il cardinale pisano Ugolino Grifoni, maestro generale dell’Ospedale di San Jacopo di Altopascio e figura vicina al duca Cosimo. Il progetto, con caratteristiche tipiche dell’architettura monastica, prevedeva la riproposizione, nel prospetto posteriore, di uno schema affine, ma non identico a quello del Palazzo della Carovana appena terminato, con un duplice (e non triplice, come l’altro edificio conventuale) loggiato ad archi sostenuti da pilastri al primo e al secondo livello, e con una semplice trabeazione al terzo. Inoltre, in Canonica, dalle logge affacciate su orti e giardini, i cavalieri sacerdoti potevano entrare nei loro appartamenti, disposti su tre livelli e dotati di scalette interne. Proprio in questa mobilità verticale ‘privata’ (non prevista in Carovana, dove i quartieri dei cavalieri erano mediamente formati da due stanze sullo stesso piano) il progetto sembrava anticipare le sperimentazioni sulle case a schiera che il nipote stesso dell’architetto aretino, Giorgio Vasari il Giovane, e Bartolomeo Ammannati (peraltro in contatto proprio con Grifoni) avrebbero condotto nello scorcio del Cinquecento, con ricadute su Pisa e su Piazza dei Cavalieri.

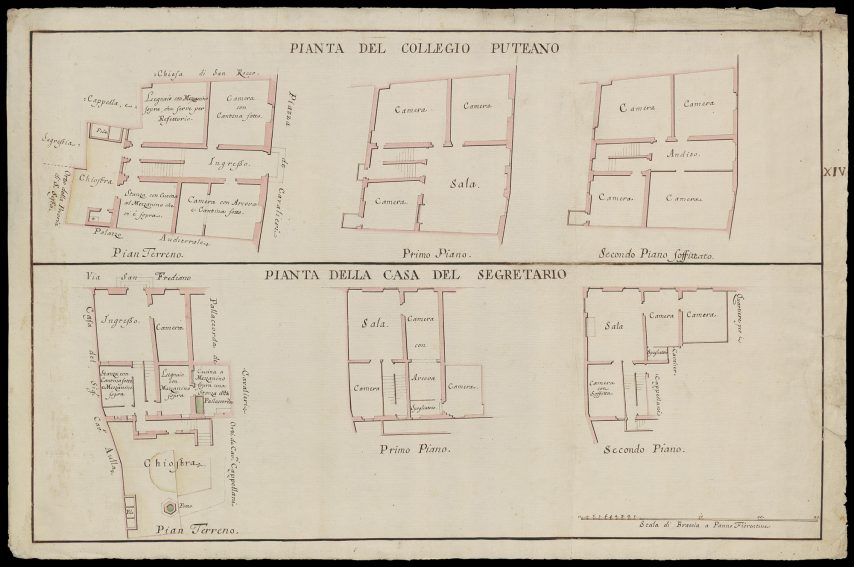

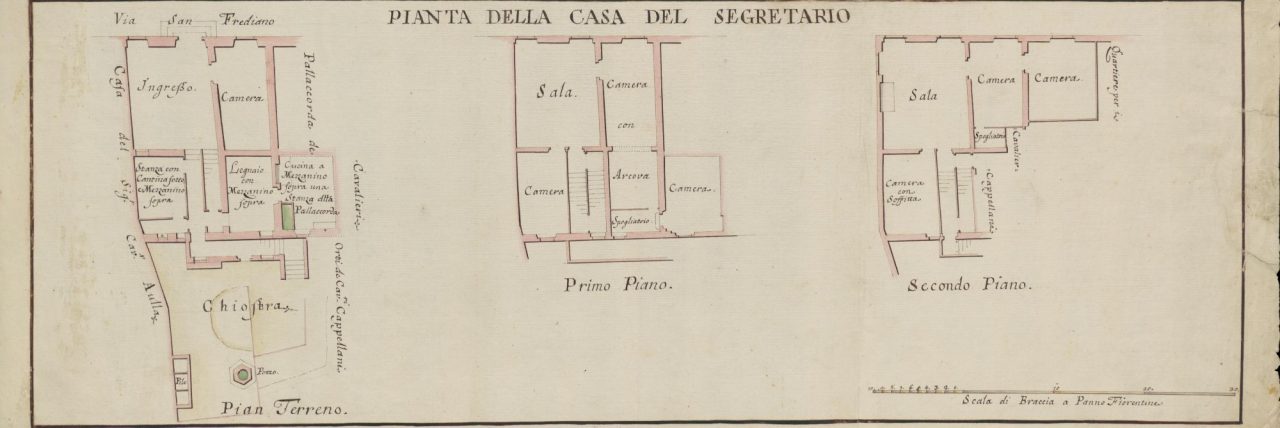

I lavori subirono un’accelerazione con Ferdinando I verso la fine del Cinquecento, quando vennero condotte le ultime rifiniture interne nelle originarie tredici unità abitative del palazzo tra il 1592 e il 1594 e si arrivò alla conclusione delle opere in pietra sulla facciata da parte dello scalpellino Bitossi, in un momento in cui le attività in piazza erano riprese a pieni ritmi, coinvolgendo (tra gli altri) anche Pietro Francavilla, alloggiato proprio dentro la Canonica. Nei primi anni del secolo successivo, l’edificio fu ampliato con altri locali in Via San Frediano (1607), al primo piano della ‘Casa della palla a corda’, che prendeva il nome da un’attività fisica a cui erano tenuti a dedicarsi i cavalieri stefaniani alloggiati nella vicina Carovana, almeno fino al medio Settecento. Adiacente a questa casa si trovava l’abitazione del segretario dell’Ordine, della quale ci sono pervenute planimetrie eseguite da Giovanni Michele Piazzini nel 1751.

Tra il 1690 e il 1692 Cosimo III de’ Medici patrocinò un radicale restauro che interessò in particolare l’appartamento del gran priore dell’Ordine, in corrispondenza di Via San Frediano, e gli alloggi che si affacciavano sulla futura Via Ulisse Dini. Risale a poco dopo un importante rilievo della piazza, ovvero la Pianta regolare della piazza, suolo, area, edifici, et adiacenze di dominio dell’Illustrissima e Sacra Religione di Santo Stefano, Papa e Martire, datata 1725 ed elaborata dall’ingegnere Giovanni Domenico Rinaldi. Di esecuzione molto accurata, questa tavola mostra come l’edificio, oltre all’ingresso principale sulla piazza, avesse già anche un accesso diretto all’appartamento del priore da Via San Frediano: «Z. Ingresso dell’abitazione dell’illustrissimo monsignor priore pro tempore di detta Sacra Religione». Si tratta di un portale ad arco a tutto sesto con cornice in pietra arenaria, tuttora esistente. A questo fa seguito, sulla medesima strada, un secondo portale, sempre con cornice liscia, simile al precedente, che originariamente immetteva nella parte di edificio destinata al gioco della pallacorda («&. Ingresso della Palla a corda di detta Sacra Religione, che sopra a detta ricorrono le stanze del detto monsignor priore»). Segue, poco oltre, la porta d’ingresso di quella che un tempo era stata l’abitazione dell’«illustrissimo segretario pro tempore di detta Santa Religione». Su tutte e tre è riconoscibile nella cornice in pietra la croce stefaniana (scalpellata o meno). Anche sull’attuale Via Ulisse Dini si apre ancora il portale con cornice a bozze indicato da Rinaldi come «Bb. Ingresso ad una stanza sotto detta Canonica, dove si ripone le supellettili della chiesa conventuale». Nel corso del Settecento la Canonica non fu toccata da ulteriori interventi.

«Z. Ingresso dell’abitazione dell’illustrissimo monsignor priore pro tempore di detta Sacra Religione; &. Ingresso della Palla a corda di detta Sacra Religione, che sopra a detta ricorrono le stanze del detto monsignor priore; Ce. Ingresso dell’abitazione del detto illustrissimo signor Segretario pro tempore di detta Sacra Religione; Rx. Estremità dell’abitazione del detto signor segretario su la Via di San Frediano, che comunica nell’Orto alla Canonica de’ reverendi signori cavalieri cappellani, con scala nel luogo 3; Aa. Ingresso della Canonica di detti reverendi signori cavalieri cappellani; Bb. Ingresso ad una stanza sotto detta Canonica, dove si ripone le supellettili della chiesa conventuale; Cc. Ingresso alla casa del campanaio sotto detta Canonica; Dd., Dd., Dd., Dd., Rx. Estremità e confini di detta Canonica»

Fra il 1836 e il 1858 l’architetto Florido Galli redasse su incarico dell’Ordine alcune perizie relative a trasformazioni e lavori di manutenzione all’interno dell’edificio (tra questi, il restauro di un alloggio su Via Ulisse Dini e l’aggiunta di un andito d’ingresso al loggiato). Galli progettò anche un ampliamento del palazzo realizzabile attraverso la costruzione di una struttura su due piani – di cui ci sono pervenute le planimetrie – ognuno dei quali articolato in sette stanze. L’area interessata dall’intervento si trovava tra gli orti della Canonica, al cui loggiato il nuovo corpo veniva a collegarsi, e il giardino dei fabbricati del Monte Pio, antico istituto di credito pisano.

Dopo la soppressione dell’Ordine da parte del Governo provvisorio di Bettino Ricasoli (1859) e il successivo incameramento delle sue proprietà nei beni del Demanio, nel 1914-1915 si intervenne con nuovi restauri delle facciate della Canonica, dove alcuni locali erano rimasti ancora a disposizione gratuitamente del rettore e vicerettore di Santo Stefano. Il palazzo venne quindi assumendo, via via, destinazioni d’uso diverse e spesso contestuali, che ne modificarono anche la denominazione: come residenza del clero prese l’appellativo di Palazzo del Preposto e in quanto sede del Genio Civile di Pisa, già dal 1927, assunse quindi il nome di Palazzo del Genio Civile. Questo organo statale ha operato negli anni Ottanta del Novecento un intervento di restauro soprattutto nella parte compresa tra Via Ulisse Dini e l’ingresso su Piazza dei Cavalieri, trasformando in uffici alcune residenze situate al secondo piano. In tale occasione vennero revisionate strutture originali interne medievali, messe a nudo e rese visibili percorrendo una nuova scala in cemento a singola rampa che dal piano terra sale all’ultimo. All’esterno si intervenne invece sulla copertura a coppi e tegole, sui vari portali ad arco con cornice liscia o a bozze e sulle riquadrature delle aperture con fasce in pietra o a malta. Subito dopo il completamento di questi restauri, nel 1983, nella parte a sinistra dell’edificio si è installata temporaneamente la Commissione del Ministero dei Lavori Pubblici per lo studio della Torre Pendente. Prima del 2004, quando un’ampia porzione del palazzo è stata trasferita dall’Agenzia del Demanio alla Regione Toscana, che nel 2012 l’ha affidata in concessione alla Scuola Normale Superiore per ampliare la sua Biblioteca, gli spazi della Canonica hanno ospitato anche l’Agenzia per la tutela delle Acque e del Territorio e alcuni uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture. Nel dicembre 2023 un ulteriore lotto del palazzo – circa 700 metri quadri siti nella zona centrale, soprattutto al primo e al secondo piano, al di sopra del portale d’ingresso principale – indicato abitualmente come l’Appartamento dell’ex Preposto, è stato ceduto dal Demanio alla Normale che, fin dalla metà degli anni dieci del Duemila è impegnata in un imponente intervento conservativo e di riqualificazione dell’intero immobile, in corso di completamento.

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.