Decorazione ad affresco

La decorazione ad affresco sulla facciata del Collegio Puteano venne commissionata a Michelangelo Cinganelli da Carlo Antonio dal Pozzo. Assegnata da scrittori autorevoli quali Filippo Baldinucci al più famoso Giovanni Stefano Maruscelli, in seguito attivo nel Palazzo dell’Orologio, è stata ricondotta solo in tempi moderni alla mano del primo, originario di Settignano. Grazie a un preciso riscontro archivistico, sappiamo che il ponteggio, destinato a essere usato da questo pittore per l’intervento, fu installato fin dai primi giorni di maggio del 1605, ovvero subito dopo che l’edificio, a questo punto già indicato nei documenti come di «monsignore arcivescovo su la piaza dei cavalieri», era stato lasciato libero dal rettore dello Studio pisano (che lo aveva occupato fino a tutto aprile), iniziando così ad acquisire la funzione che avrebbe rivestito poi per secoli.

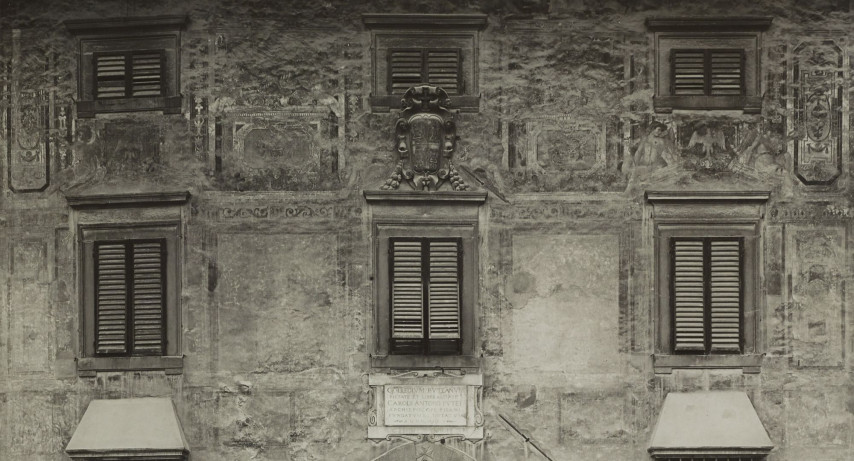

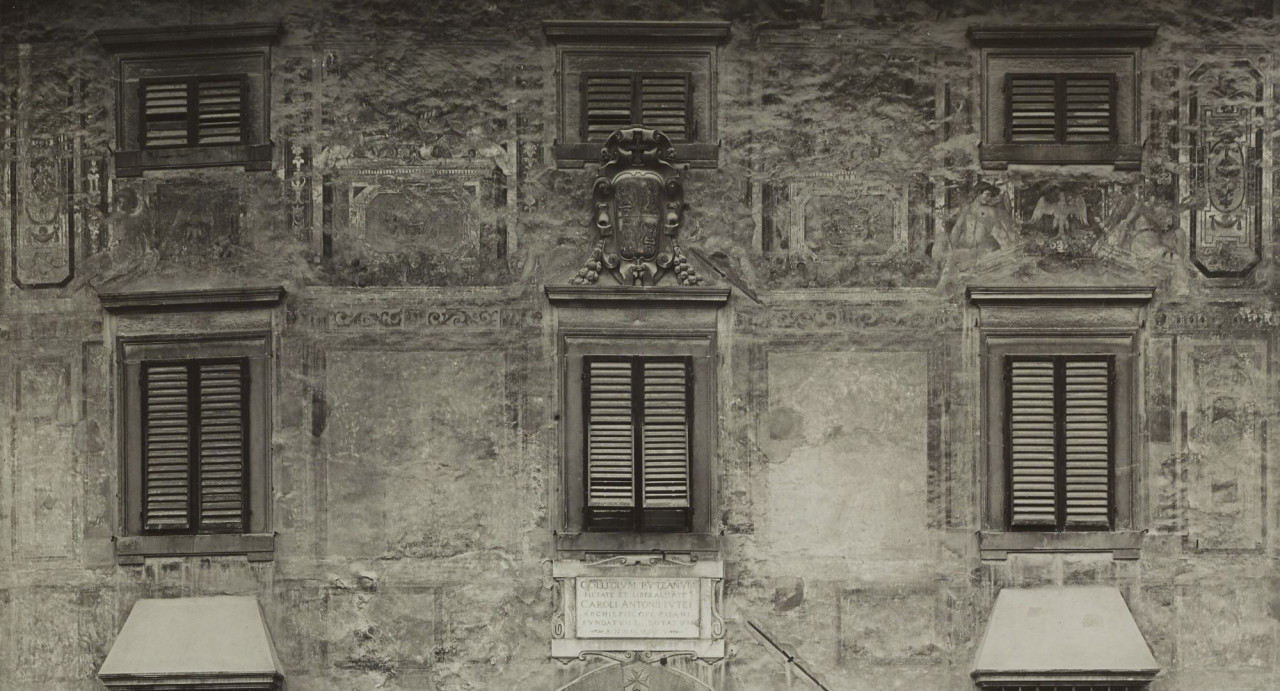

Come nel caso del Palazzo dell’Orologio la decorazione si è molto deteriorata nel tempo. Nel 1798 Alessandro Da Morrona dedicava alla facciata un breve accenno affermando «che non lascia di mostrare alcuni putti con leggiadria delineati, e svelti»: una frase di apprezzamento, che però sembra rivelare come la totalità del programma iconografico non fosse già più leggibile. La decorazione fu oggetto di un restauro moderno nel 1896, a opera del fiorentino Domenico Fiscali, probabilmente preceduto da altri interventi, ai quali potrebbe ascriversi l’alterna qualità di alcune figure. Nonostante ciò, poco più di trent’anni dopo, gli affreschi risultavano già sofferenti. Solo nei primi anni Quaranta, al termine di un acceso dibattito, fu affidato un nuovo intervento a Dino Dini: a quell’altezza cronologica, i partiti decorativi apparivano infatti «assai danneggiati e nella parte inferiore della facciata incompleti», con l’intonaco che era «andato sollevandosi formando delle sbollature che minacciano di cadere», mentre alcuni pezzi erano già caduti. Un terzo restauro fu infine eseguito nei primi anni Settanta.

Gli affreschi dovevano svolgersi sull’intera superficie del palazzo, alternando fasce e pannelli decorativi. Oggi sono sopravvissuti la fascia del sottotetto e i pannelli disposti tra il primo e il secondo piano. Nella porzione inferiore i riquadri a tinta neutra sono stati delineati nel corso di moderni restauri per ricordare l’originale partizione della facciata. L’intera decorazione è inserita in una finta architettura, caratterizzata da un fregio a ovoli nel sottotetto e da paraste che cingono la facciata nella parte superiore e si trasformano più in basso – forse proprio a seguito di un intervento successivo – in finti mattoni.

Nella fascia del sottotetto è raffigurato un angelo con un ramo di palma, assiso sul cornicione in pietra della Golfolina della prima finestra da sinistra, completata da volute dipinte nella parte superiore. Dietro e accanto a questa figura si intravedono dei pannelli con ghirlande e tendaggi, mentre sull’altro spigolo del cornicione è assiso un secondo angelo, di spalle, intento a leggere un volume. Lo schema si ripete variando gli attributi e la posizione degli spiriti celesti, anche se il vertiginoso calo qualitativo della terza e della sesta figura, tra l’altro a tinta più chiara, suggeriscono che si tratti del frutto di interventi successivi. Si segnala invece la naturalezza e la fluida tinta chiaroscurata dell’angelo assiso sullo spigolo sinistro dell’ultima finestra, impegnato in una lieve torsione. Interessanti e di qualità altalenante anche i simboli raffigurati a destra e a sinistra dell’asse centrale: vasellame, volumi e forse trofei guerreschi.

Nel piano inferiore i due fianchi della facciata sono cinti da cornici mistilinee, con decorazioni desunte dal repertorio della grottesca. Al centro delle cornici, appesi a dei nastri, sono raffigurati dei volumi, forse a richiamare il fondamento educativo del collegio. Sopra le finestre del piano nobile sono dipinti frontoni triangolari spezzati con al centro conchiglie, ghirlande e volatili, forse aquile. Assise sul frontone sono coppie di angeli, meno nerboruti rispetto a quelli del piano superiore. I pannelli che si inframmezzano alle finestre dell’ultimo piano sono suddivisi in due sezioni: quella superiore ornata di bracieri e ghirlande, quella inferiore con figurazioni ormai illeggibili.

Qui purtroppo si interrompono le possibilità di lettura del partito decorativo, che sembrerebbe improntato a ricordare le finalità didattiche che indussero Carlo Antonio dal Pozzo a fondare l’istituzione destinata a ospitare gli studenti iscritti allo Studio pisano provenienti dal biellese.

Collegio Puteano

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.