Collegio Puteano

[XVII sec.-oggi]

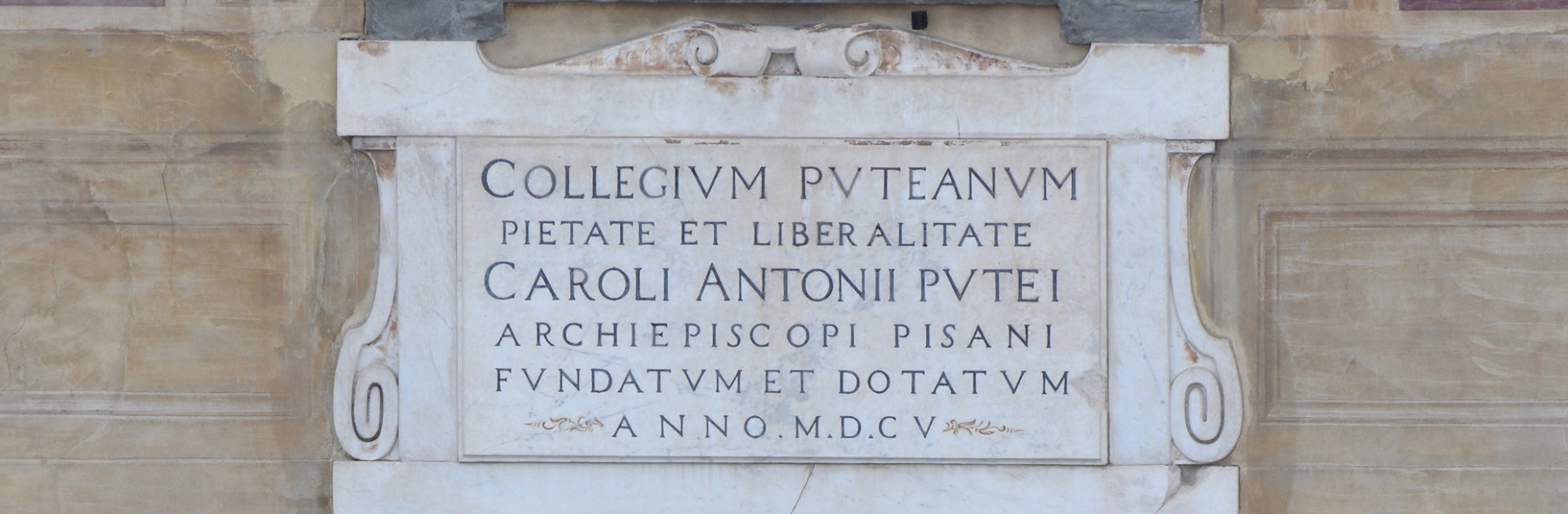

Con sede nell’omonimo edificio su Piazza dei Cavalieri, che per secoli, quasi senza soluzione di continuità, ha avuto la funzione principale di ospitarlo, il Collegio Puteano fu fondato l’8 dicembre 1604 dall’arcivescovo di Pisa Carlo Antonio dal Pozzo, originario di Biella e appartenente alla nobile famiglia dei conti di Ponderano. Nel contesto di grave crisi in cui versava l’Università di Torino a causa delle guerre che dilaniarono il Piemonte tra Cinque e Seicento, il fine dell’istituzione benefica era permettere a sette scolari piemontesi, provenienti dal mandamento di Biella e sprovvisti di mezzi propri, di studiare teologia, medicina, filosofia o giurisprudenza presso l’Università di Pisa. L’istituzione ebbe subito l’approvazione del duca sabaudo e del granduca toscano e fu il quarto collegio per studenti a essere aperto a Pisa tra XVI e XVII secolo, dopo quello ‘della Sapienza’ o ‘di Cosimo’ (fondato nel 1542), il Collegio Ricci, dell’omonimo arcivescovo (1568), e il Collegio Ferdinando (1593).

Secondo le costituzioni dettate dal fondatore, i borsisti dovevano avere almeno sedici anni, essere nati legittimi da genitori di «buona fama», ed essere di povertà tale «che per loro stessi o i padri loro non potessero mantenerli a studio, se non con incommodo grande e aggravio notabile del patrimonio, e famiglia loro». Essi potevano frequentare le Facoltà di Teologia, Legge, Medicina e Filosofia, ed erano esentati dal pagamento delle tasse accademiche previste per gli esami e l’addottoramento. La gestione amministrativa era in capo alla Pia Casa della Misericordia, istituzione pisana di carità di origine medievale. Ogni borsista aveva diritto a un emolumento di 8 scudi, elargiti dal camerlengo dell’ente benefico ogni 28 del mese a conclusione del mese passato. Gli stessi statuti vergati da Dal Pozzo ci dicono che la provvisione eccedeva «di lunga mano le provisioni delli altri collegij, che sono in Pisa», motivo per cui lo scolaro doveva provvedere autonomamente anche alla biancheria e ai mobili della camera, oltre che alle spese per il vitto e i libri. La borsa era finanziata dalla dotazione di 73 luoghi del Monte di Firenze per un valore di 7300 scudi di 7 lire ciascuno, lasciati in eredità dall’arcivescovo fondatore, la cui rendita annua (fonte effettiva del finanziamento) fruttava circa 698 scudi.

I borsisti venivano nominati ogni volta che un posto si rendeva vacante, a seguito di morte, addottoramento, perdita del posto o rinuncia; fra di essi era scelto un prefetto, di solito uno studente di teologia, a cui spettava la supervisione del collegio. Molti erano gli obblighi a cui era sottoposto il borsista puteano. Al di là di una condotta morale e religiosa molto rigida, è interessante notare che, in quanto dispensati dalla matricola universitaria (e relative tasse), era loro assolutamente vietato prendere parte all’elezione del rettore e dei consiglieri dell’università (che in antico regime erano studenti), né tantomeno esserlo, pena la perdita del posto. Inoltre, avevano l’obbligo di recitare preghiere e salmi in onore dell’anima del fondatore ogni sabato sera, nel giorno dell’anniversario della morte e tutti i giorni durante la Quaresima nel coro pensile che si sarebbe dovuto fabbricare in San Rocco e che mai si fece, sostituito con la creazione di una cappella nel collegio stesso. Dall’altra parte, durante le «vacationi generali, che si sogliono publicare da San Giovanni a Ognisanti», per sfuggire alla calura pisana, gli scolari potevano «assentarsi di Pisa e ritirarsi a studiare in luoghi più freschi, o nelle colline et contado di Pisa, o altrove, purché stiano in Toscana, cioè nello stato sottoposto al gran duca», continuando a ricevere la provvisione.

La nomina degli scolari era una prerogativa degli eredi del fondatore, i conti di Ponderano, titolari del patronato del Collegio ed essi la esercitarono finché l’ultimo erede diretto dell’arcivescovo, Emanuele dal Pozzo, non morì nel 1864. A quel punto il diritto di patronato passò ai discendenti indiretti, cioè ai principi di Savoia-Aosta Emanuele Filiberto, Vittorio Emanuele e Luigi Amedeo, che erano figli della duchessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna.

Essendo teoricamente il prefetto uno scolaro come gli altri, la sua carica durava sei anni; una volta addottorato e uscito dal collegio, i principi procedevano a una nuova elezione. Tale pratica ricalcava la tradizione, di origine medievale, per cui il supervisore di una comunità era scelto tra i membri della comunità stessa, ma era evidente che il meccanismo non assicurava la disciplina interna. Per ovviare a questo problema, nel 1720, d’accordo con l’arcivescovo di Pisa, che aveva l’alta supervisione del Collegio, il principe Dal Pozzo, nominò rettore a vita il sacerdote ed ex allievo Giovan Battista Bedotti. Alla sua morte, nel 1752, tuttavia, riprese subito la pratica di eleggere il prefetto tra i borsisti: anzi, addirittura da quel momento la scelta tra prefetto e rettore esterno costituì un continuo motivo di contrasto tra l’arcivescovo pisano e il principe-patrono, anche a causa del fatto che la nomina di un rettore esterno andava a discapito di uno dei posti previsti dagli statuti. La controversia fu sciolta solo nel 1819, quando un rescritto granducale, riconfermato nel 1843, permise di derogare su questo punto alle costituzioni di Dal Pozzo e impose la presenza di un rettore esterno, di solito un prete toscano, a vigilare sulla vita interna del Collegio.

Nel frattempo, la parentesi napoleonica aveva comportato alcuni mutamenti significativi. Innanzitutto, con la soppressione dei luoghi del Monte di Firenze e la loro riconversione in un fondo di 4977,80 franchi, quando il Collegio riaprì nel 1809 dopo anni di chiusura, la provvisione mensile passò a 10 franchi, stavolta pagati il 28 in anticipo del mese, poi divenuti, con la restaurazione granducale, 70 lire toscane e successivamente, con il Regno d’Italia, 58,80 lire. Inoltre, la soppressione napoleonica del privilegio di dare esami e addottorarsi gratis fece sì che il Collegio iniziò a sostenere anche il rimborso delle tasse accademiche degli scolari. Tendenzialmente le disposizioni normative minuziosamente stabilite dal fondatore rimasero pressoché invariate anche nell’Ottocento, con il nuovo regolamento del 1886, al netto di alcuni dovuti aggiornamenti. L’allievo doveva dare gli esami e si doveva addottorare entro la sessione estiva dell’anno accademico. L’emolumento mensile non era più erogato direttamente a lui, ma preso in carico dal rettore per far fronte alle spese per il vitto, per la biancheria personale e le posate. Una volta effettuate le dovute spese, il restante era dato al borsista. Il cibo della mensa era uguale per tutti e non vi si poteva derogare, però era scelto in accordo con gli alunni. I conti delle spese per il vitto, così come per tutte le altre uscite, erano tenuti dal rettore del collegio, coadiuvato da uno scolaro, residuo del vecchio prefetto ‘studentesco’. Inoltre, il rettore vigilava sul buon andamento degli studi dei borsisti.

Chiuso nel 1925 per mancanza di rendite, appena cinque anni più tardi il palazzo che ospitava l’istituzione benefica da più di tre secoli sarebbe entrato nelle mire di Giovanni Gentile. Aiutato dal clima di ‘conciliazione’ indotto dai Patti Lateranensi, il filosofo, infatti, divenuto nel 1928 commissario regio della Scuola Normale, intavolò a partire dal 1929 una trattativa con l’arcivescovo Pietro Maffi, che da statuto aveva la supervisione dell’istituzione, e la Pia Casa di Misericordia, amministrata dal commissario prefettizio Italo Antonucci. L’obiettivo era ottenere la cessione alla Scuola dell’edificio in vista dei progetti gentiliani di ampliamento degli spazi e del numero degli allievi. In cambio, l’istituzione già napoleonica avrebbe sostenuto i costi delle sette borse per studenti biellesi, che avrebbero così ripreso a essere bandite, anche se i loro beneficiari sarebbero stati alloggiati sopra San Rocco, in modo da riservare l’edificio puteano vero e proprio agli allievi normalisti. D’altra parte, per rispettare le disposizioni di Dal Pozzo l’accordo previde anche l’intervento formale da parte dei principi di Savoia-Aosta nella nomina degli stessi allievi della sezione normalistica, per quanto sulla base dei risultati del concorso di merito. In questo modo si manteneva salvo il diritto di patronato della famiglia del fondatore (e dei suoi successori) nella elezione di tutti gli scolari accolti nel Collegio Puteano.

Ad oggi, la Fondazione Collegio Puteano, governata da un Consiglio Direttivo, continua a bandire due borse annuali per studenti meritevoli provenienti dal biellese per studiare presso l’Università di Pisa, i quali beneficiano, da accordo del 1997, delle strutture e dei servizi della Scuola Normale Superiore.

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.