Adèle Poussielgue

[1807-1857]

Intercettato sul mercato antiquario parigino prima del 1995, acquisito dall’allora Cassa di Risparmio di Pisa e oggi nelle collezioni di Palazzo Blu, un album di raffinati disegni ha permesso, negli ultimi anni, di arricchire l’immagine di Pisa nell’Ottocento romantico, svelando un volto inedito della città nel secondo quarto del diciannovesimo secolo.

Solo in anni recenti è stato possibile rintracciare correttamente l’identità dell’autrice: non Zélica-Cécile de la Morinière (come inizialmente si era creduto), ma sua zia materna Adèle Poussielgue, indicata nelle lettere del carteggio di famiglia come «Petite Adèle», per distinguerla dalla madre omonima, Adèle Hersemule de Laroche. Nata nel 1807 a Parigi, l’abile disegnatrice crebbe in una famiglia inserita e benestante, capace di attraversare con disinvoltura i mutamenti politici della Francia a cavallo fra Sette e Ottocento. Il padre, Jean-Baptiste-Étienne Poussielgue, era stato un funzionario di alto grado prima sotto la corona, poi durante la Rivoluzione e in epoca napoleonica (malgrado alcuni contrasti con Bonaparte lo avessero spinto ad aprire un’industria di navi da guerra, fallita nel 1808), infine anche nella Restaurazione. La madre era figlia del Segretario generale delle Finanze di Luigi XV ed era stata tenuta a battesimo dal futuro Luigi XVIII.

A giovamento anche della salute di Adèle, ultimogenita della famiglia e da sempre cagionevole, Jean-Baptiste decise di trasferirsi a Pisa con la moglie e la figlia nel 1833, per approfittare della rinomata aria della città toscana, in quel momento punto di riferimento degli intellettuali europei. Qui Adèle si dedicò soprattutto alla cura della casa e degli affari di famiglia, ancor più dopo la morte della madre nel 1839. Ben inserita e presto perfettamente italofona, ebbe rapporti cordiali e affettuosi con la famiglia del granduca Leopoldo II di Toscana (che la volle per conversare in francese coi suoi figli), instaurando in particolare una stretta amicizia con la seconda moglie di questi, Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie, che Adèle accompagnava di frequente nelle sue opere di assistenza ai poveri e ai malati. Insieme alla madre, la giovane prendeva poi lezioni da un professore di disegno citato in alcune lettere del carteggio familiare, forse identificabile in Benvenuto Brazzini.

Le prove grafiche dell’album, quasi tutte datate a giorno in un arco cronologico che va dal maggio 1837 al marzo 1841, tradiscono la loro natura dilettantistica, non priva però di sensibilità, e soprattutto quando divergono dai luoghi e dalle vedute stabilizzate, disegnate e incise all’epoca. Lontana dalle registrazioni rapide tipiche dei bozzetti da Grand Tour, la matita della giovane francese, affettuosa e antiretorica, profila una Pisa semideserta, ma anche ironica e ariosa. L’occhio curioso dell’artista attraversa sia le piazze della città, sia alcuni ritagli agresti della campagna pisana (fra i quali San Giuliano con i suoi Bagni, Porta a Mare, l’acquedotto mediceo ad Asciano o le barche dei pescatori lungo l’Arno) e non disdegna di trascrivere dettagli architettonici e artistici, dai capitelli della Primaziale a un cherubino nella Spina, aggirandosi con lo stesso interesse tra il gotico dei Pisano, Stoldo Lorenzi e il barocco di Giovan Battista Foggini.

Matita su carta, 219 x 282 mm

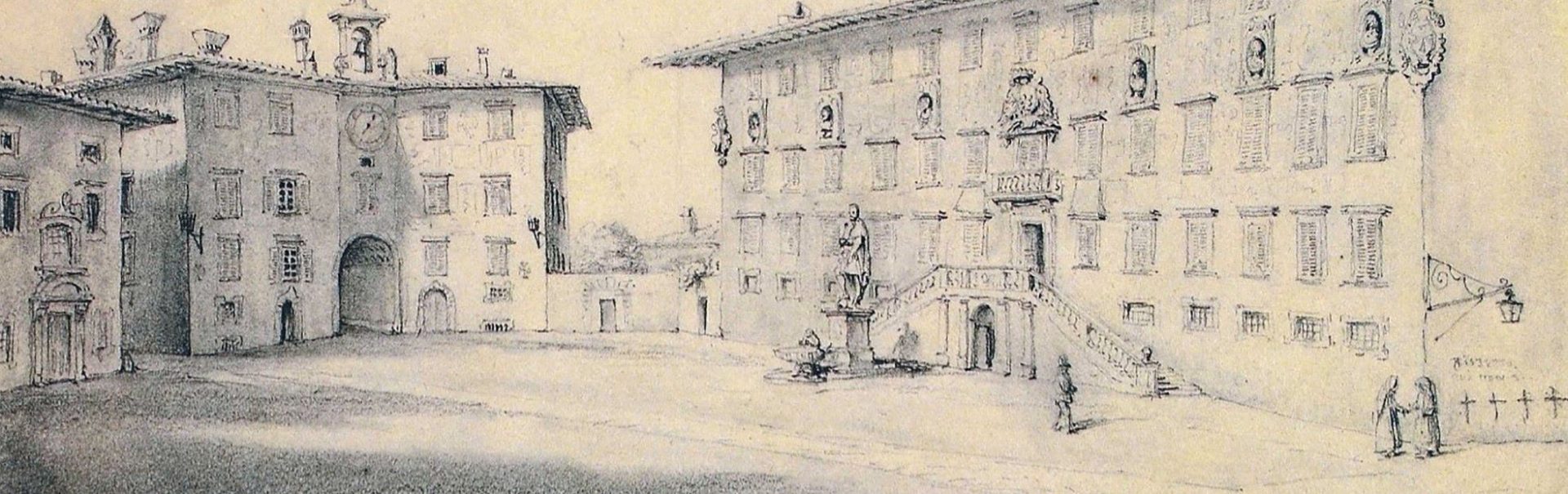

Sul foglio, in basso a penna: «Piazza dei Cavalieri»; «Torre della Fame»; «Palazzo conventuale dei Cavalieri Carovanisti di Santo Stefano. 13 9bre 1838»

Matita su carta, 147 x 226 mm

Sul foglio, in basso a penna: «Place et église San Sisto 1089»; «13 9bre 1838»

Per lo specifico di Piazza dei Cavalieri, all’interno dell’album vanno segnalati due disegni, entrambi datati al 13 novembre 1838, i quali rappresentano uno la chiesa di San Sisto (sullo sfondo della quale si intravedono però il Palazzo della Carovana e la statua di Cosimo I), l’altro una veduta della suddetta piazza. Le due matite su carta di Poussielgue forniscono una testimonianza precisa dello stato degli edifici all’altezza del 1838: fra l’altro, nella Piazza dei Cavalieri si apprezza ancora il prospetto seicentesco della chiesa di San Rocco – poi profondamente modificato, appena quattro anni più tardi – e si registra invece per il Palazzo della Carovana il nuovo scalone di ingresso, costruito nel 1821 da Giuseppe Marchelli in sostituzione dell’originale vasariano e la cui facciata, inizialmente a stucco e intonaco, proprio nell’anno del disegno aveva ricevuto la copertura definitiva in marmo e fasce di bardiglio. Come dettaglio più quotidiano e ‘basso’, si ritrova invece, sul lato corto del palazzo (dove ancora non sono state portate a vista le originarie strutture medievali), la serie di croci appena abbozzate e sovrastate dalla scritta: «Rispetto | Qui non si…». Si tratta di segni per dissuadere i passanti dall’orinare in quel punto, come conferma un passo dello Zibaldone di Giacomo Leopardi, che proprio mentre si trovava a Pisa, il 22 novembre 1827, appuntava: «far dipingere, ed anche scolpire in pietra, delle croci ne’ luoghi che si vogliono salvare dalle brutture […] Usanza che dà più che mai nell’occhio a Firenze, dove non solo ne’ luoghi tali, ma non v’è canto di edifizio e di strada sì pubblica e frequentata, dove non si veggano, non dico croci, ma lunghe file di croci dipinte nel muro a basso, in modo di siepi […] nessun luogo è sicuro da tali profanazioni senza tali ripari ed antemurali, e conviene moltiplicarli senza fine».

Tutt’altro che un’aggiunta aneddotica o d’invenzione, il particolare conferma quanto Poussielgue fotografi con fedeltà e una punta di divertimento (nonostante la pudìca omissione del verbo) una scritta senz’altro realmente presente sul fianco della Carovana. Del resto, costante nell’album è uno sguardo capace di tradurre su carta i luoghi pisani censurando «la possibilità dell’insorgenza sentimentale con il freno dell’osservazione documentaria» (come scrive Roberto Paolo Ciardi); riducendo cioè al minimo, in sorprendente controtendenza con le abitudini di un’epoca sedotta dai dirupi e dalle rovine, gli indugi tragico-sublimi, in favore di una quotidianità tranquilla e solo incidentalmente lirica. Piuttosto, i suoi disegni sono abitati da una sottile malinconia, probabilmente dovuta alla convergenza, da un lato, del filtro di quel topos romantico che, nella vedutistica come nella letteratura odeporica, voleva Pisa silenziosa, riflessiva e sepolcrale; dall’altro, del senso lucido e doloroso dell’esistenza che Adèle dimostra anche nelle sue lettere.

Alla scomparsa del padre, nel 1845, ripartirà suo malgrado per la Francia, dopo aver trascorso dodici anni nella città toscana; qui lasciava alcuni affetti e le tombe dei genitori, sepolti entrambi nell’amata chiesa di San Francesco. Morirà a Parigi nel 1857.

Artisti

Scheda Principale- Nicola Pisano

- Giovanni Fancelli detto Nanni di Stocco

- Davide Fortini

- Stoldo Lorenzi

- Alessandro Forzori di Arezzo

- Tommaso di Battista del Verrocchio

- Pietro Francavilla

- Alessandro Pieroni

- Ridolfo Sirigatti

- Michelangelo Cinganelli

- Filippo e Lorenzo Paladini

- Giovanni de’ Medici

- Cosimo Pugliani

- Pietro Tacca

- Giovanni Stefano Maruscelli

- Giovanni Battista Foggini

- Adèle Poussielgue

- Leonardo Bistolfi

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.