Fasi costruttive e funzioni

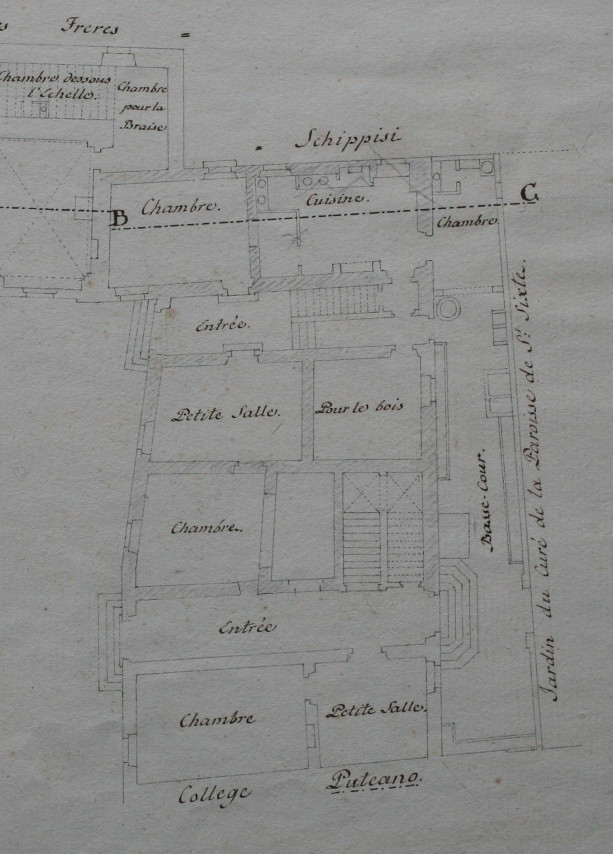

Condotti nell’arco di circa quattro anni, nel 1598 terminarono i lavori promossi dall’Ordine di Santo Stefano per l’innalzamento sul lato ovest di Piazza dei Cavalieri di tre fabbricati, tra la chiesa di San Rocco e l’attuale Palazzo dei Dodici. Il responsabile del cantiere fu Antonio Rampini; Pasquino di Mariano il capomastro; Piero Bervettoni lo scalpellino. Per la costruzione vennero utilizzati materiali di recupero provenienti da altri edifici già terminati su Piazza dei Cavalieri. Il risultato finale fu una cortina muraria omogenea che incorporava tre unità abitative distinte, di tre piani fuori terra, ognuna delle quali con il proprio ingresso sulla piazza e con un simile schema planimetrico, pur nelle dimensioni leggermente differenti: al pianterreno un andito centrale permetteva di accedere nelle stanze laterali e nel retrostante cortiletto di pertinenza dotato di pozzo privato, oltre che di raggiungere la scala, da cui si saliva ai due piani superiori con altre stanze.

Secondo il progetto iniziale, l’intonaco che rivestiva le tre facciate doveva essere uniformemente affrescato, ma alla fine l’impianto decorativo fu eseguito solo per il terzo edificio (adiacente a San Rocco), dopo che fu destinato a ospitare il Collegio Puteano. Gli altri due (che costituisco oggi il Palazzo dell’Università), sorti su un’area prima occupata da orti appartenenti alla vicina chiesa di San Sisto e ceduta gratuitamente all’Ordine, vennero affittati come civili abitazioni a privati cittadini fino agli anni sessanta del Seicento.

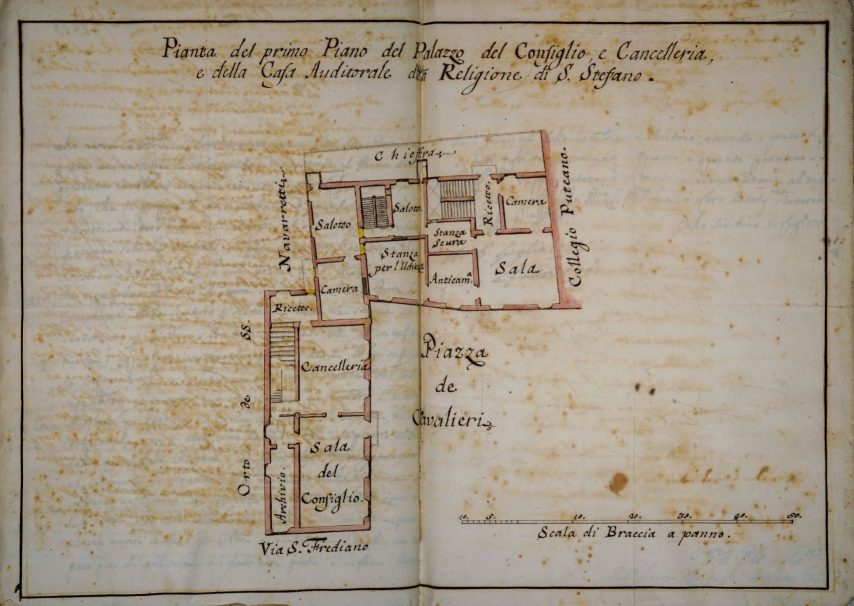

Nel 1665 i due fabbricati, fino ad allora indipendenti, vennero uniti per ospitare l’auditore dell’Ordine, Ferrante Capponi, in precedenza alloggiato al primo piano del Palazzo dell’Orologio. L’intervento di unificazione fu eseguito secondo i progetti e sotto la soprintendenza dell’ingegnere Francesco Nane, mentre la direzione dei lavori spettò a Lodovico Incontri. Per la Casa Auditoriale (come il nuovo complesso fu chiamato a partire da questo momento), venne rifatto il portale di accesso, furono aperti collegamenti tra i due corpi edilizi originari, e si realizzò ex novo una grande scala interna, oltre a condotti e ad altri interventi minori.

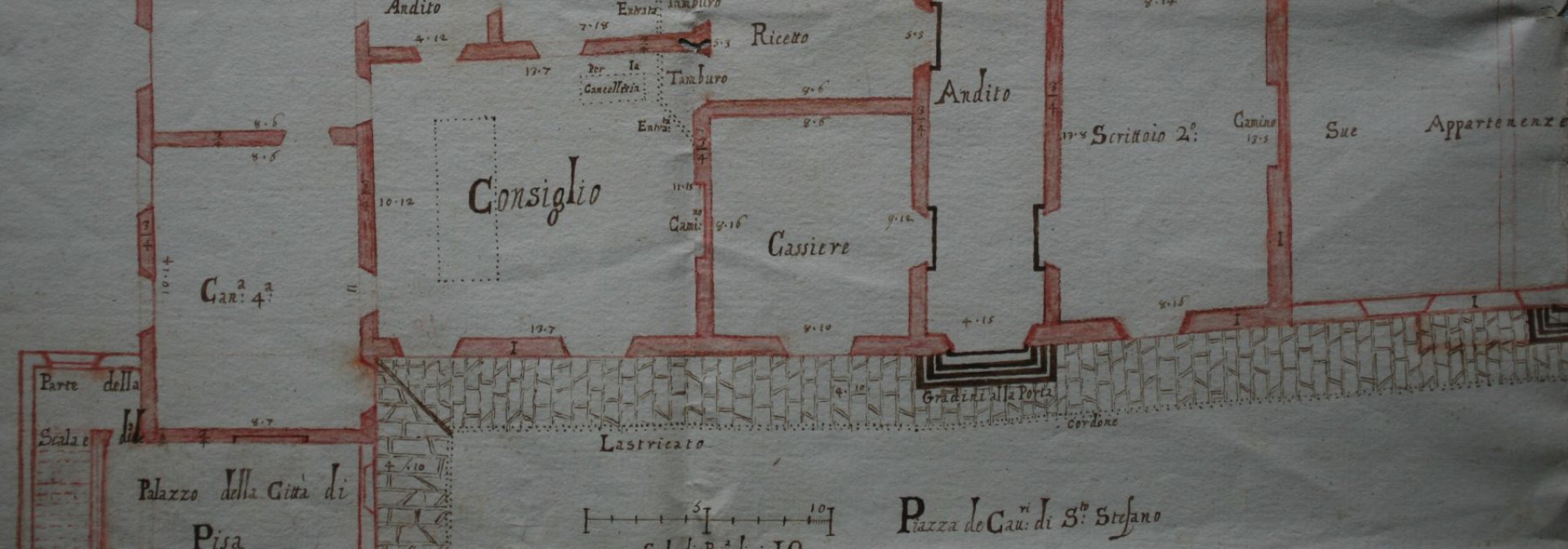

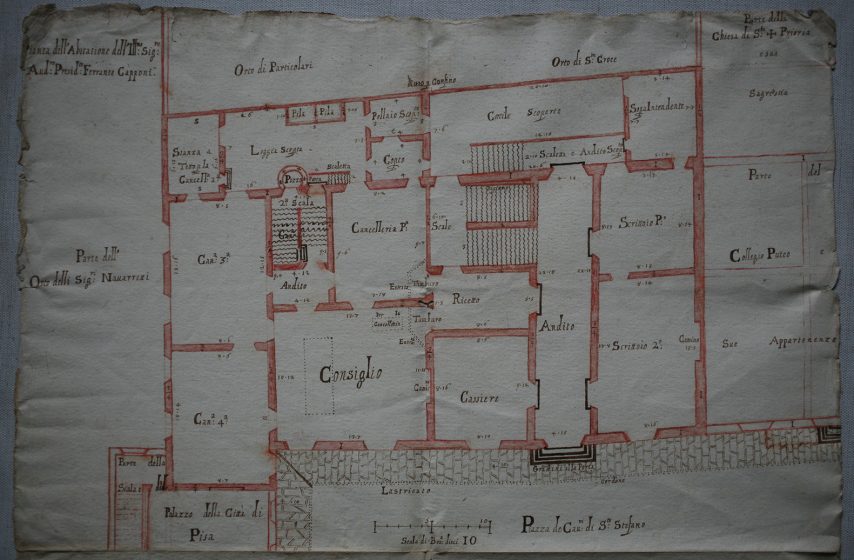

Possediamo dell’edificio una fonte grafica di autore ignoto, la Pianta dell’abitazione dell’illustrissimo signore auditore presidente Ferrante Capponi, databile presumibilmente al 1675-1677 circa, quando, a seguito delle ristrutturazioni avviate nel Palazzo della Carovana all’interno degli ambienti che ospitavano abitualmente il Consiglio dell’Ordine e la sua Cancelleria (le attuali Sale della Direzione), questi uffici trovarono provvisoria ospitalità nella Casa Auditoriale prima della loro definitiva sistemazione nel vicino Palazzo del Consiglio dei Dodici, donato ai Cavalieri dal granduca Cosimo III, con trattative promosse a partire dal 1689 e concluse nel 1692. Da questa data la Casa Auditoriale condividerà, almeno in parte, la propria storia funzionale e edilizia con il nuovo sontuoso edificio dell’Ordine. In particolare, nella planimetria della piazza tracciata da Rinaldi nel 1725 e in successive vedute ottocentesche si distingue chiaramente una seconda piccola porta all’estremità della facciata (attualmente non presente), ripristinata probabilmente a fine Seicento per permettere un accesso secondario al Palazzo dei Dodici tramite un passaggio separato dalle restanti stanze dell’auditore.

Inchiostro di china e matita rossa su carta.

In alto a sinistra: Pianta dell’abitazione dell’ill.mo sig.re aud.re presid.te: Ferrante Capponi

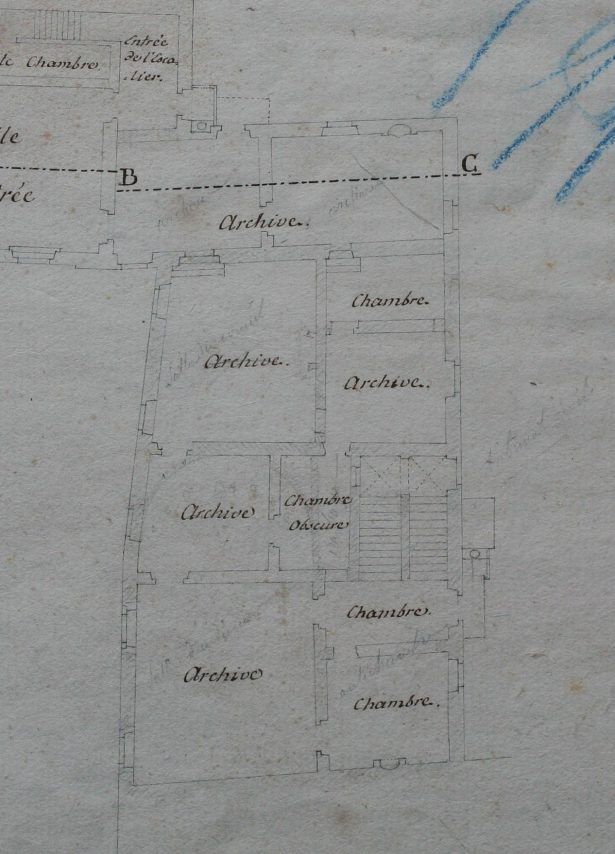

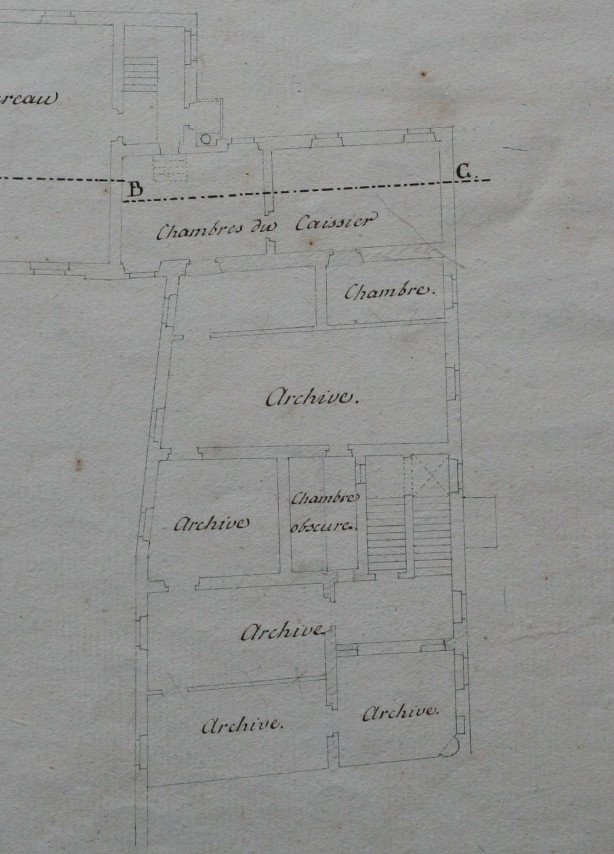

I più significativi cambiamenti interessarono tuttavia la Casa Auditoriale a partire dal medio Settecento. Con la soppressione della Cancelleria e Scrittoio di Firenze, per volere di Francesco Stefano di Lorena, granduca di Toscana con il nome di Francesco III, il relativo archivio fu inviato a Pisa e ospitato in alcune stanze del futuro Palazzo dell’Università, oltre che in altri ambienti del Palazzo dei Dodici, secondo la proposta avanzata nel 1751 dal cavaliere Jacopo Upezzinghi, soprintendente generale dell’Ordine. Sotto la sua direzione e con la collaborazione dell’architetto Giovanni Michele Piazzini, il muratore Giovanni Battista Toscanelli si occupò di realizzare un collegamento al primo e al secondo piano tra i due edifici e condusse lavori di adeguamento nella Casa Auditoriale, anche per risolvere problemi altimetrici e di copertura degli ambienti. Nell’impresa fu coinvolto, non sappiamo esattamente con quali mansioni, il pittore Giovanni Battista Tempesti. Nel 1753 il nuovo archivio occupava già tre locali dell’edificio: due al piano secondo (dove era presente anche una sala in cui si riuniva il Consiglio dell’Ordine) e uno al piano terra.

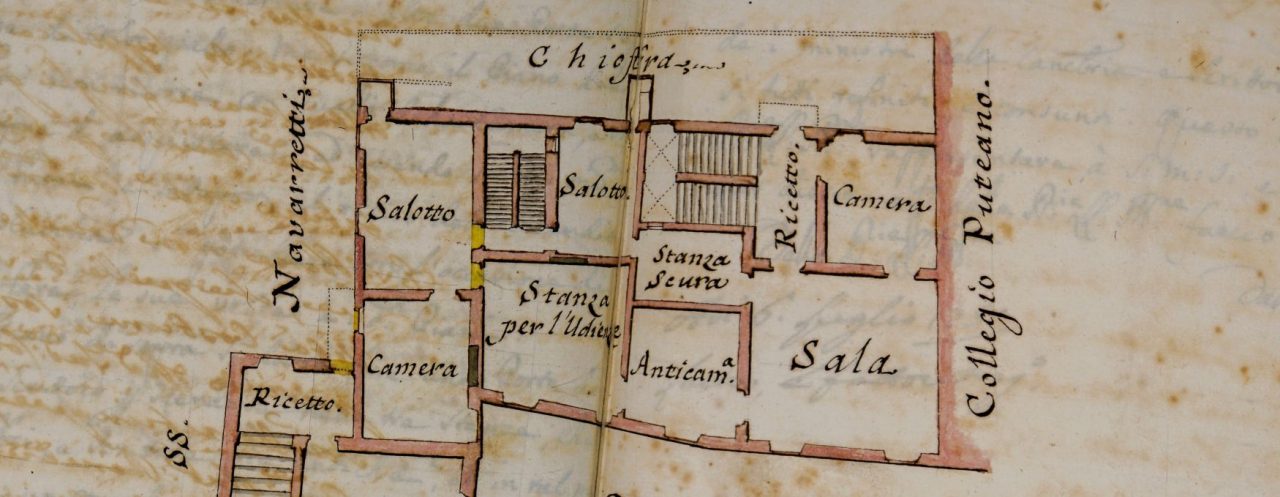

Più complessa si stava rivelando, invece, la fruizione abitativa dell’immobile. Appena tre anni dopo la conclusione dei sopraddetti lavori le condizioni della costruzione risultavano deprecabili: «mai è stata abitata continuamente e sono molti anni che nessuno vi è venuto ad alloggiare», scriveva il cavaliere Ugo degli Azzi in una lettera del 1756, forse anche alludendo alla necessità per l’auditore di allontanarsi frequentemente da Pisa, come aveva ricordato poco prima Pandolfo Titi nella sua guida della città: «sta in Firenze per informare la reale reggenza di tutti i fatti e resoluzioni che si fanno dal prefato consiglio de i signori dodici cavalieri, acciò vengano approvati da sua maestà imperiale come gran maestro». Ormai improrogabili, i lavori di restauro furono eseguiti nel 1756-1757 e comportarono fra l’altro l’apertura di una «camera della libreria» e di una «camera dei quadri» al primo piano, infine occupato dal nuovo auditore Stefano Bartolini da Pontremoli. Nonostante queste migliorie, solo vent’anni più tardi, nel 1774, la Casa Auditoriale, che annoverava al pianoterra cinque stanze (di cui quattro con affaccio sulla piazza), due scale (una principale e una secondaria), un grande salone e una camera d’udienza al primo piano, venne trasferita in un edificio dell’Ordine nell’attuale Via Ulisse Dini. A questo punto il futuro Palazzo dell’Università, dove già nel 1770 vari locali, tanto al primo piano, quanto al secondo, risultavano chiusi e inaccessibili all’auditore per servire alla Cancelleria, finì per intrecciare ancora di più le proprie funzioni con quelle assunte dal Palazzo dei Dodici, venendo destinato quasi integralmente a sede dello Scrittoio e dell’Archivio, e solo per alcuni ambienti del piano terra a residenza del cavaliere operaio e commissario.

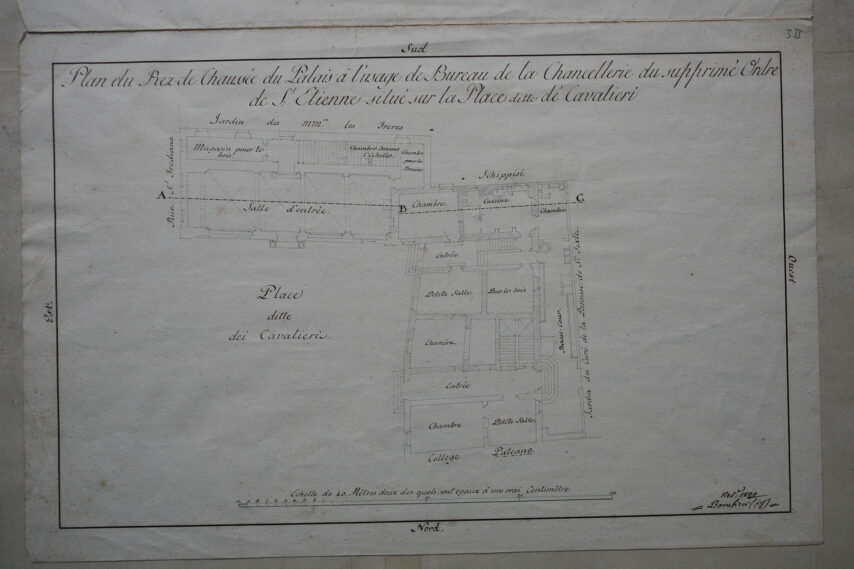

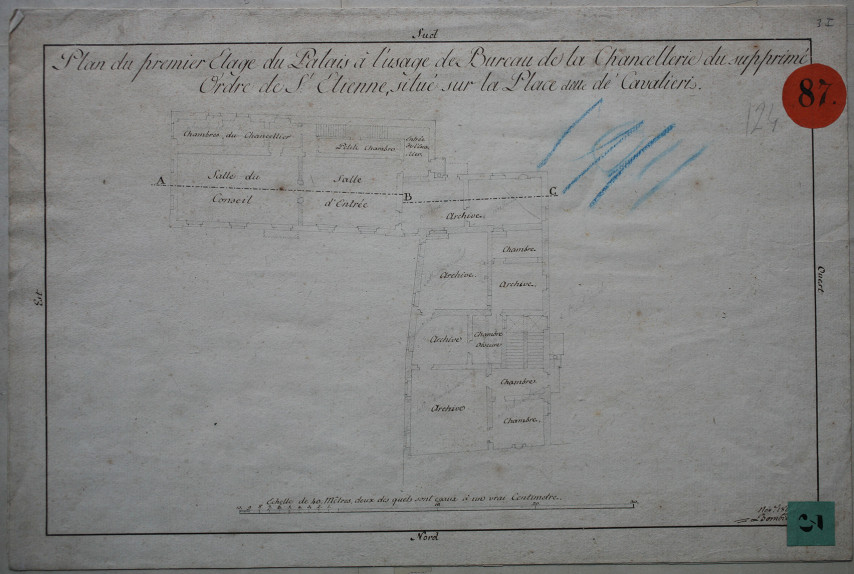

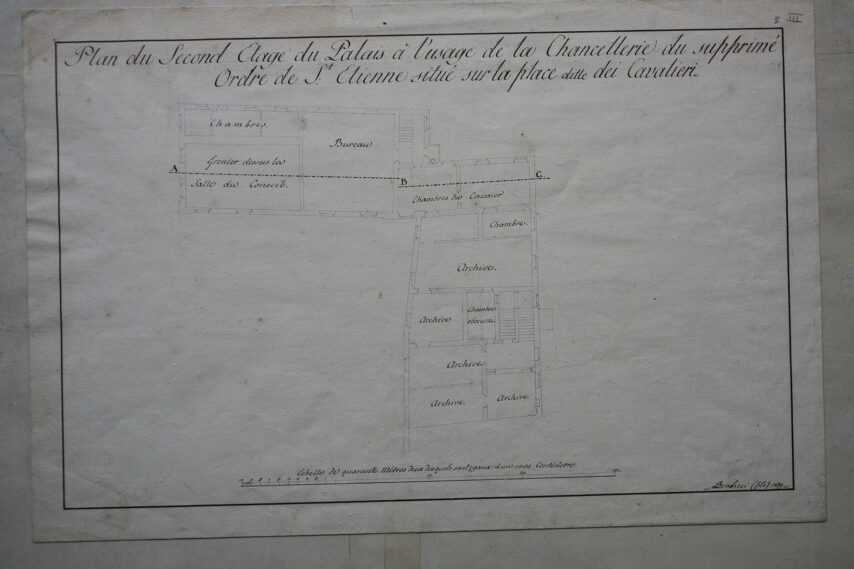

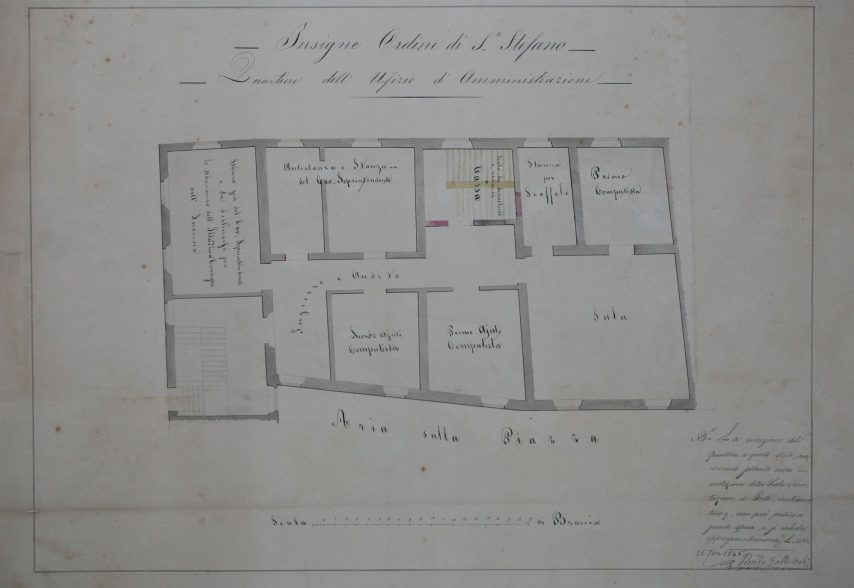

Tale situazione è registrata in tre preziose planimetrie dell’edificio, realizzate nel 1809 (anno della soppressione francese dell’Ordine) dall’ingegnere Roberto Bombicci, che confermano ancora a queste date la presenza di alcune stanze adibite ad abitazione al piano terra e il quasi completo utilizzo da parte dell’Archivio del primo e del secondo piano, privati della scala di servizio e meglio integrati, nei loro accessi, all’annesso Palazzo dei Dodici (pure raffigurato nelle stesse piante, anche in un alzato). La destinazione quale tribunale civile prevista per questo palazzo e per l’ex Casa Auditoriale, a fronte della nuova situazione politica, venne di fatto mantenuta anche al momento del ripristino dell’Ordine nel 1817, quando si decise di restituire al primo edificio il ruolo di sede del tribunale della Religione e di alloggiare nel secondo la Regia Ruota Pisana, fino alla definitiva soppressione dell’istituzione nel 1859. Prima di questa, si fece però in tempo ad agire all’interno del futuro Palazzo dell’Università, sotto la direzione dell’architetto Florido Galli e la supervisione di Alessandro Gherardesca, ripensando sia il sistema di mobilità altimetrica, sia quello distributivo, che fu demandato, al primo piano, a un corridoio che permetteva l’accesso alle varie stanze e alle nuove scale.

Con l’incameramento dei beni dell’Ordine sulla piazza da parte del Demanio, l’edificio registrò diversi cambiamenti d’uso. Continuò ancora a lungo a svolgere una funzione ‘ancillare’ rispetto al Palazzo dei Dodici, accogliendo dopo l’Unità d’Italia gli uffici amministrativi della Provincia, i cui organi di rappresentanza sarebbero stati ospitati fino alla fine degli anni Trenta del Novecento nell’annessa sontuosa costruzione. Anche quando questa divenne sede della neonata Istituzione dell’Ordine dei Cavalieri, l’ex Casa Auditoriale continuò ad avervi a lungo una compenetrazione strutturale, alla quale si aggiunse già da prima della Seconda guerra mondiale un nuovo rapporto con l’annesso Collegio Puteano. Questo dal 1931 stava ospitando il Collegio Mussolini per le Scienze corporative, alcuni allievi del quale furono alloggiati dai primi anni Quaranta anche nel futuro Palazzo dell’Università, dopo lavori di adeguamento che aprirono una comunicazione tra i due attigui corpi di fabbrica. Entrambi furono quindi reimpiegati dal 1951 per ospitare il Collegio Pacinotti, nato per accogliere gli studenti delle Facoltà di Economia, Ingegneria e Agraria, che vi rimase fino al 1975, anno in cui fu sostituito dall’Istituto di Matematica (e in seguito da alcuni istituti di Giurisprudenza), oltre che dall’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, destinando quindi l’edificio alla duplice funzione abitativa e d’istruzione. Solo dalla seconda metà degli anni Novanta fu deciso di assegnare tutto il palazzo al Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa (esteso in alcuni ambienti del Palazzo dei Dodici), eseguendo alcuni interventi per ripristinare l’originaria divisione interna con il Collegio Puteano, nel frattempo trasformato dalla Scuola Normale nella sua foresteria.

China e acquarello su cartoncino, 35 x 46,7 cm

Palazzo dell’Università

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.