Fasi costruttive

Tra i principali nodi ancora da sciogliere rispetto alla vicenda architettonica del Palazzo dell’Orologio è la diretta responsabilità di Giorgio Vasari nella sua progettazione. Nel 1567, mentre l’architetto aretino si apprestava a completare il Palazzo della Carovana e dava seguito ai lavori nella chiesa di Santo Stefano e nell’annessa Canonica, Cosimo de’ Medici donava ufficialmente all’Ordine di Santo Stefano i due edifici conventuali e il suolo dove si stava costruendo la chiesa, accludendo nell’elenco dei beni un altro palazzo situato su Piazza dei Cavalieri, comprensivo della vicina torre, ovvero il (già) Palazzo del Capitano del Popolo (indicato in questi anni come ‘palazzotto’) e la Torre della Fame, menzionata nel documento come in rovina. L’aggiunta, da una parte, era necessaria per dotare di un Ospedale la Religione appena fondata (iterando il modello di altri storici ordini militari-religiosi); dall’altra, permetteva di far gravitare nell’area in possesso dei cavalieri stefaniani due strade di primaria importanza aperte sulla piazza: la «via pubblica che prestava accesso alla chiesa di San Sisto» e quella verso l’Arcivescovado e il Duomo, raggiungibile attraversando lo spazio tra i due edifici medievali, già sormontato a queste date da un cavalcavia. Prima del donativo, il palazzotto medievale era stato oggetto da parte di Davide Fortini, tra il 1564 e il 1566, di contenuti lavori di ammodernamento e di ampliamento, visto che Cosimo, in qualità di gran maestro dell’Ordine, aveva acquistato nel settembre del 1565 un «casolare» di proprietà della famiglia Sancasciani annesso al suo prospetto posteriore, per integrare la struttura affacciata sulla piazza che, in queste date, già ospitava l’abitazione del Buonomo («compra del casolare dietro la casa del Buon’huomo»). Si trattava della carica dell’Ordine predisposta all’amministrazione dell’ospedale stefaniano, che, posto al primo piano della costruzione appena rinnovata, poté iniziare a funzionare dal 1566.

Tre anni più tardi, nell’ottobre del 1569, Biagio Curini in una lettera a Cosimo confermava di aver «visto una lista et annotazione di più disegni, piante e modelli» di diversi edifici, realizzati da Vasari per servizio della Religione, tra i quali anche quelli per il «palazzotto». Questo accenno rende possibili tre ipotesi: l’architetto aretino aveva preparato delle semplici indicazioni per l’intervento circoscritto poi eseguito da Fortini; oppure aveva elaborato il progetto per un rinnovamento più complesso dell’ex-Palazzo del Capitano del Popolo, dopo che il suo fedele collaboratore aveva già abbozzato in autonomia alcune migliorie per rendere in tempi brevi l’edificio adatto al nuovo impiego; o, infine, il progetto di Vasari già comprendeva l’occultamento della Torre della Fame, oltre che il rinnovamento del palazzotto, secondo la soluzione composita poi realizzata dopo la sua morte. In questo terzo caso, sarebbe confermato che Vasari aveva concepito complessivamente il suo intervento a Pisa non solo in termini architettonici, ma propriamente urbanistici, forte del recente esempio michelangiolesco in Piazza del Campidoglio a Roma. Con una soluzione di grande impatto scenico, il Palazzo dell’Orologio si colloca infatti, rispetto al gruppo centrale dell’area composto dal Palazzo della Carovana e dalla chiesa di Santo Stefano, a pendant della Canonica: una simmetria che è rimarcata anche dall’andamento irregolare in pianta delle facciate di questi due edifici, quasi a chiudersi sullo spazio compreso tra di loro, come due palchi intorno a una ribalta. Ad ogni modo, se anche un tale progetto vasariano fosse stato disponibile, nel decennio dopo la scomparsa dell’architetto (1574) gli interventi intrapresi non tradirono una precisa progettualità e si concretizzarono soprattutto su puntuali lavori edilizi in rapporto alla Torre, che venne provvista di una copertura lignea e di un pozzo, fu ingrandita con l’aggiunta di stalle e venne nella sua parte retrostante restaurata. Il palazzotto e la volta sotto il cavalcavia furono invece semplicemente intonacati.

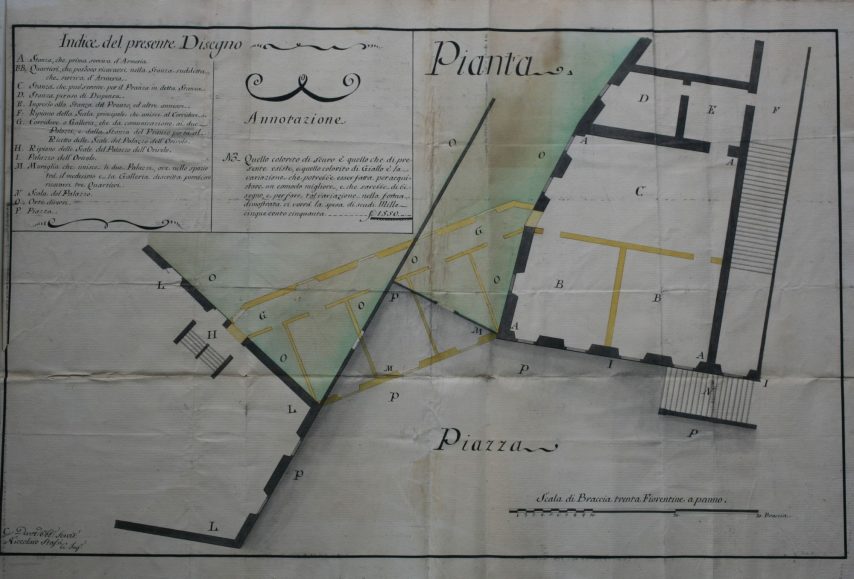

Solo con il nuovo secolo venne dato avvio ai lavori che avrebbero rinnovato in chiave moderna il complesso medievale. Che abbia potuto giovarsi o meno di idee vasariane, fu l’ingegnere senese Cosimo Pugliani a realizzare l’attuale edificio a partire dal 1603, su incarico del granduca Ferdinando I de’ Medici, intenzionato a far scomparire del tutto dalla vista la Torre di dantesca memoria. L’intervento si rendeva particolarmente necessario a fronte delle complessive attività in corso nell’area urbana, dove, ad esempio, già erano state innalzate le tre case a schiera ad ovest, tra il (futuro) Palazzo dei Dodici e l’oratorio di San Rocco. I modelli lignei dei due corpi necessari per procedere alla costruzione furono elaborati da Bartolomeo Atticciati, un famoso intagliatore e intarsiatore fiorentino abitualmente impiegato dall’Ordine di Santo Stefano. Pagamenti di spese per interventi avvenuti nel settembre del 1607 dimostrerebbero che, almeno per la cortina muraria esterna, i lavori di Pugliani erano a quella data quasi terminati, dando la possibilità di avviare la decorazione ad affresco del prospetto principale e dei due prospetti laterali. Alla fine del secolo venne quindi aggiunto un importante elemento, che caratterizza l’edificio ancora oggi tanto da determinarne il nome: l’orologio proveniente da Santo Stefano, trasferito nel 1696 sulla facciata del palazzo in asse con la sottostante volta e dunque a rimarcare, nella giunta tra i due corpi, l’equilibrio complessivo della composita costruzione. Nella stessa occasione fu costruita anche la torretta campanaria in marmo del Monte Pisano che lo sovrasta verticalmente. Per questa furono pagati più di 180 scudi, la maggior parte dei quali venne data allo scalpellino per procurare il materiale.

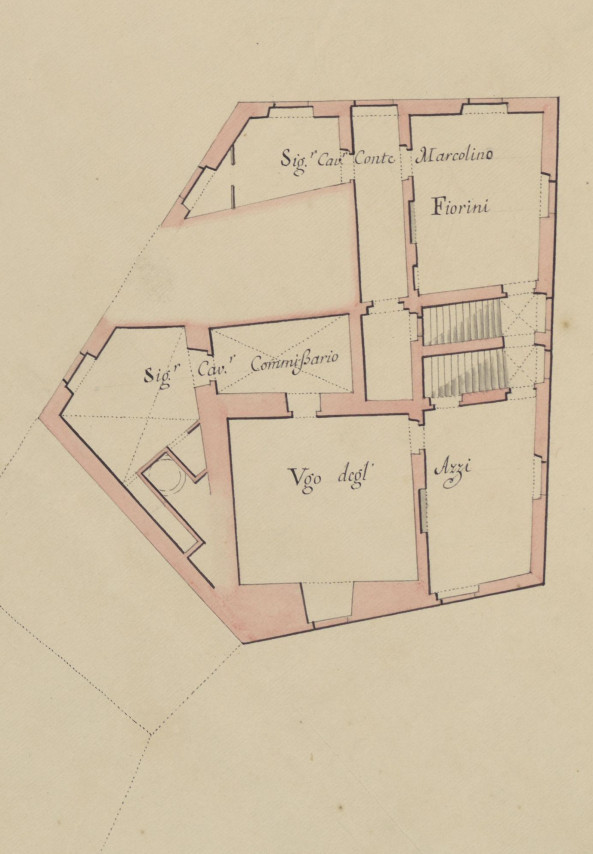

Non sono noti altri significativi interventi all’esterno dell’edificio, fino al Novecento. L’ipotesi sondata più volte nella seconda metà del Settecento di collegare il Palazzo dell’Orologio al Palazzo della Carovana non ebbe mai seguito. In particolare, tra il 1776 e il 1777, sotto Pietro Leopoldo, l’ingegnere Niccolaio Stassi propose la realizzazione di una galleria finestrata tra i due edifici per permettere il passaggio dal vano delle scale nel corpo destro del primo, probabilmente al livello del mezzanino, alla nuova Sala della Mensa in costruzione nel secondo (l’attuale Aula Bianchi Scienze). L’intervento confermava la funzione abitativa che aveva ormai assunto l’antica sede dell’infermeria dell’Ordine: un cambio di uso che determinò al suo interno nuove distribuzioni degli ambienti a metà Settecento, sotto la guida di Giovanni Michele Piazzini, e una nuova frammentazione nel corso dell’Ottocento, quando l’edificio non era più di proprietà dell’Ordine ma di privati.

Bisogna arrivare al Novecento per registrare tanto all’interno, quanto all’esterno del Palazzo dell’Orologio nuovi significativi interventi edilizi. In particolare, con l’acquisto nel 1919 dell’intero edificio da parte del conte Alberto della Gherardesca, discendente di Ugolino, fu il passato medievale del complesso ad acquisire nuovo valore. L’apertura di una quadrifora neogotica in facciata (in corrispondenza del precedente Palazzo del Capitano), concordata con l’allora soprintendente Peleo Bacci, venne affidata all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, rifacendosi agli elaborati grafici di Giovanni Zocchi. Nel frattempo, anche l’altro corpo di fabbrica aveva sollecitato l’attenzione del soprintendente che, dopo un’iniziale incertezza, vi riconobbe il luogo, celato da tempo, dove sorgeva la Torre della Fame, lungamente cercata tra la fine del Settecento e l’Ottocento dai viaggiatori di tutta Europa in visita a Pisa.

Sarà però solo nel corso del complessivo intervento di ristrutturazione del palazzo (1975-1980), nel frattempo passato di proprietà alla Scuola Normale per diventare la nuova sede della sua Biblioteca, che la Torre verrà riportata in luce, mettendo in evidenza all’esterno nella parete sotto la volta uno spigolo della costruzione, e rendendo integralmente visibili all’interno due lati del corpo di fabbrica medievale attraverso la creazione di un vano a volume unico, esteso in altezza tra il piano interrato e l’ultimo piano. Nella stampa locale il merito della messa a nudo della torre veniva riconosciuto nel 1976 soprattutto a Paola Barocchi, vicedirettrice dell’istituzione, che aveva promosso e seguito i restauri «con straordinaria, competenza, efficienza e passione».

Nel corso dello stesso ampio intervento veniva anche aperto un tunnel sotterraneo di collegamento tra il Palazzo dell’Orologio e il Palazzo della Carovana, ospitante alcune raccolte della Biblioteca della Normale al piano terra del suo corpo di fabbrica cinquecentesco e in parte del primo piano della sua ala nord.

Palazzo dell’Orologio

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.