Funzioni

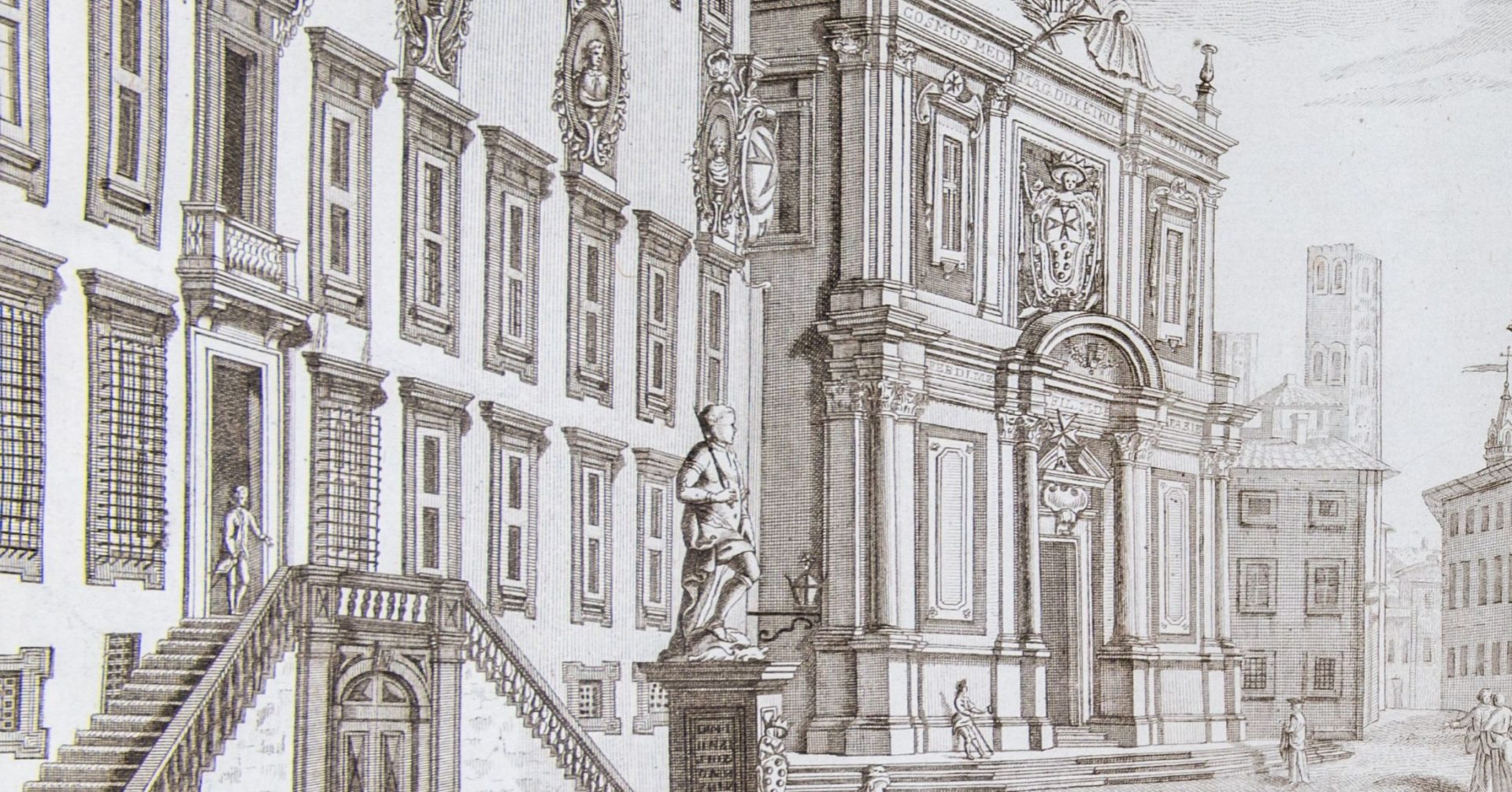

Il 3 novembre 1564 Giorgio Vasari, architetto del Palazzo della Carovana in via di completamento, chiedeva per lettera al cavaliere stefaniano Leonardo Marinozzi, incaricato di sovrintendere i lavori in sua assenza, di far accomodare Tommaso di Battista del Verrocchio, a Pisa per condurre lo sgraffito della facciata dell’edificio, in una «stanza o costì in palazzo o vicino, perché inporta all’opera assai al finilla». Se non possiamo escludere che inizialmente tra gli ‘inquilini’ dell’edificio già medievale fatto rinnovare da Cosimo de’ Medici ci fossero anche artisti e artigiani, altre indicazioni più tarde confermano quanto questo palazzo fosse servito in un primo momento come base operativa per gli interventi intrapresi dal duca su Piazza dei Cavalieri. Il salone al pianoterra (la futura Sala della Colonna), che sarebbe stato destinato ad armeria dell’Ordine di Santo Stefano, ancora nel 1568 risultava utilizzato come deposito di legnami e luogo di lavoro di un falegname. Inoltre, è probabile che Ridolfo Sirigatti scolpisse il busto marmoreo di Cosimo per la facciata dentro al palazzo, dove erano stati fatti trasportare nel frattempo tanto il pezzo di marmo destinato all’opera, quanto il suo modello fittile. Di certo, nella seconda metà del Cinquecento i modelli lignei su progetto vasariano per la chiesa di Santo Stefano e per lo stesso palazzo conventuale erano conservati in Carovana.

Accanto a questi usi specifici, che (possiamo immaginare) andarono gradualmente a scemare fino a scomparire, la mansione principale dell’edificio per due secoli e mezzo (dagli anni sessanta del Cinquecento al primo decennio dell’Ottocento) fu di alloggiare i cavalieri stefaniani e le principali dignità dell’Ordine. Il palazzo svolse, in altri termini, la funzione di convento residenziale, dove solo per un centinaio d’anni (fino all’acquisizione del prospiciente Palazzo dei Dodici) ebbero sede le principali magistrature dell’istituzione, ospitate negli ambienti oggi indicati come Sale della Direzione. Eccezionalmente l’edificio serviva anche ogni tre anni, nell’occasione del Capitolo Generale dell’Ordine, per la vestizione del gran maestro. Questa aveva luogo la mattina in cui si apriva il consesso per mano dei cavalieri che, con il «loro abito regolare», aspettavano l’arrivo del granduca all’interno del loro «convento», come riferisce nel 1701 il gesuita Fulvio Fontana. Abbiamo inoltre notizia che due piccoli quartieri al secondo piano del palazzo, provvisti di un nuovo apposito arredo, venivano occupati, durante le permanenze a Pisa del granduca Pietro Leopoldo, dalle sue Segreterie di Stato e delle Finanze, almeno nel 1775.

Nonostante l’elogio di Fontana per le «statue nobili» e «pitture», che avrebbero ornato all’inizio del diciottesimo secolo il Palazzo della Carovana (insieme a quello della Canonica), poco ancora sappiamo sulla sua decorazione interna e del suo mobilio, mentre era in uso da parte dell’Ordine. Di certo la Sacra Famiglia con santo Stefano papa di Aurelio Lomi, oggi esposta nella chiesa dei Cavalieri, era stata commissionata per la Sala del Consiglio, ovvero l’attuale Sala del Gran Priore (tra le Sale della Direzione). L’unico arredo ricordato da più guide settecentesche è la ricca collezione (in parte oggi in situ) di blasoni stefaniani, che originariamente doveva comprendere anche lo stemma cosimiano in marmo oggi nel Palazzo dei Dodici, riferibile a Stoldo Lorenzi. Secondo Pandolfo Titi, nel 1751, queste ‘arme’ erano conservate «in un gran salone», ovvero nella futura Sala Azzurra. Per Gioacchino Cambiagi, nel 1773, oltre che nel «salone» i blasoni erano anche «in altri luoghi del palazzo». Da Morrona conferma infine un ventennio più tardi che se ne vedevano «coperte tutte le muraglie interne» dell’edificio, dove però non ci sarebbe stato nulla d’altro «di rimarchevole, perché in fabbriche destinate all’abitazione di comunità, raramente si cerca il lusso, ma quasi sempre il comodo e l’utile». Qualsiasi fosse la sua consistenza, quanto di mobilio si trovava nel Palazzo della Carovana venne venduto dopo lo scioglimento napoleonico dell’Ordine nel 1809, così da mettere a disposizione l’edificio per le truppe francesi e, nell’occasione dei soggiorni di Elisa Baciocchi a Pisa, per i suoi paggi.

Nell’impossibilità di operare in breve tempo le imponenti ristrutturazioni di cui avrebbe necessitato per essere trasformata in un tribunale di corte d’assise, nel gennaio 1811 la struttura fu destinata a sede della corte criminale, trovando solo nel 1846, un trentennio dopo il ripristino dell’Ordine (1817), la sua funzione ancora attuale di sede della Scuola Normale Superiore. Qualche anno più tardi, ad ogni modo, grazie a un progetto di ampliamento degli ambienti di servizio affacciati sul cortile interno della Carovana, veniamo a sapere che nel complesso palaziale viveva un «campanaio» e si prevedeva ancora di creare alloggi per alcuni cappellani, certamente della vicina chiesa di Santo Stefano. D’altra parte, almeno fino al 1867 rimasero esposti nell’attuale Sala Azzurra i frammenti di galee che aveva acquistato l’Ordine una ventina di anni prima e che solo a quella data sarebbero stati spostati nell’annessa chiesa, quando ormai l’istituzione era stata soppressa dal Governo provvisorio di Bettino Ricasoli già da otto anni. Pertinente con ogni probabilità, invece, all’arredo originario ottocentesco lorenese del palazzo è il quadro raffigurante Leopoldo II oggi esposto nel suo scalone interno, ritrovato all’inizio del Novecento in una «soffitta» dell’edificio, dove era forse finito quando l’ultimo granduca aveva lasciato nel 1859 la Toscana, che l’anno successivo sancì la sua annessione al Regno di Sardegna (e quindi d’Italia) con un plebiscito, il quale ebbe proprio nel Palazzo della Carovana una delle sue sedi di voto.

Risalgono al rinnovo gentiliano dell’edificio, e non al suo arredo originario, alcune opere di manieristi toscani che ornano ancora oggi la Sala degli Stemmi. Nel corso della guerra è probabile che questi dipinti cinquecenteschi venissero rimossi, come suggerisce la scritta «Protezione Antiaerea 1944» riportata da alcuni al verso. Infatti, soprattutto dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, con l’occupazione nazista, il palazzo visse momenti particolarmente drammatici. Nei mesi concitati che seguirono, il matematico Leonida Tonelli era riuscito a «tenere a freno la petulanza e l’invadenza dei tedeschi, che avrebbero voluto requisire la Scuola per i loro bisogni militari», riuscendo a fare in modo che «la vita normalistica» continuasse, «sia pure in sparutissima famiglia, a svolgersi». Così scriveva tre anni più tardi Luigi Russo, direttore della Normale, aggiungendo anche un vivido ricordo del «magnifico Palazzo della Carovana… occupato da milizie angloamericane… per 12 lunghissimi mesi», dove «fumavano i comignoli per i termosifoni degli alleati e le accesissime stufe», e «le finestre erano allietate dalle acrobazie dei giovani ufficiali dell’aviazione americana nella compagnia lieta delle loro donne». Alloggiati provvisoriamente nel Palazzo del Puteano, i normalisti (allievi e professori) potevano sentire «le musiche alte delle danze notturne» e vedere le «finestre sfarzosamente illuminate». Si sfiorò addirittura la tragedia, quando una stufa rischiò di far divampare un incendio in tutto l’edificio, che sarebbe stato derequisito solo nel settembre del 1945.

Si trattò di eventi eccezionali. Da metà Ottocento il Palazzo della Carovana accolse di fatto, quasi senza soluzione di continuità, gli studi e la vita quotidiana dei normalisti fino almeno agli anni Ottanta del secolo scorso, quando l’edificio, non più sede della mensa degli allievi (nel frattempo spostata nel limitrofo Palazzo d’Ancona, inaugurato nel 1971), fu destinato alla sola amministrazione dell’istituzione e alle sue attività didattiche e di rappresentanza, perdendo definitivamente l’originario e mai dismesso carattere di convitto maschile. A quanto risulta, infatti, nemmeno quando nel 1952 le porte della Normale tornarono ad aprirsi alle allieve donne, queste ebbero mai occasione di soggiornare in Carovana. Escluse negli anni Trenta da Giovanni Gentile, che non voleva accogliere nell’istituzione allievi convittori esterni, alla loro riammissione le normaliste furono alloggiate nel Collegio Timpano, inizialmente solo femminile, affacciato sul Lungarno.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.