Funzioni

Nel palazzotto del fronte ovest di Piazza dei Cavalieri, ancora oggi indicato come Collegio Puteano, entrarono nel 1605 i primi cinque scolari dell’omonima istituzione educativa, fondata dall’arcivescovo di Pisa Carlo Antonio dal Pozzo l’8 dicembre precedente.

Di proprietà dell’Ordine di Santo Stefano, il palazzo (la cosiddetta ‘terza casa’), costruito a fine Cinquecento insieme con la ‘prima’ e la ‘seconda’ (che formano l’attuale Palazzo dell’Università) secondo la tipologia degli edifici a schiera, venne concesso in affitto perpetuo al Collegio per cinquanta scudi all’anno, con contratto rogato il 30 ottobre 1604 alla presenza dell’alto prelato, probabilmente nell’attuale Sala del Gran Priore del Palazzo della Carovana («in Palatio eorum solitae Residentiae, et in Sala eorum solitae congregationis»). Lo stesso atto e l’originaria supplica dell’arcivescovo al granduca, ad esso associata, ci informano che la concessione ebbe inizio dal «die ultima mensis Aprilis anni proxime venturi 1605», perché prima l’edificio era affittato al rettore dello Studio pisano. Inoltre, la supplica rivela forse il motivo per cui Dal Pozzo desiderava proprio quello fra i tre edifici di proprietà dell’Ordine che costituivano il fronte ovest della piazza: esso era contiguo alla chiesa di San Rocco, dove il prelato piemontese intendeva far realizzare un «coro pensile», per il quale si era già accordato con l’omonima Compagnia e che sarebbe stato accessibile direttamente dal collegio. Qui, secondo le Constitutiones da lui scrupolosamente redatte, gli scolari avrebbero dovuto assolvere agli uffici e obblighi spirituali («per potervi fare un coro pensile sopra la chiesa di San Rocco, dove li scolari del collegio saranno obligati a fare certe orationi, & oblighi instituiti ne’ capitoli»). Purtroppo, un’aggiunta alle suddette costituzioni del 22 giugno 1606 ci informa che, per ragioni strutturali, il progetto del coro fu abbandonato e si optò per ricavare una cappella direttamente nel collegio, dedicata al suo santo tutelare, san Girolamo, che nel 1892 l’inventario patrimoniale dell’istituzione individua al secondo piano. L’accordo prevedeva, inoltre, che all’Ordine restasse l’onere della manutenzione dell’immobile, mentre il Collegio avrebbe sostenuto tutti gli altri costi, incluse le spese per la decorazione («e il supplicante a sue spese, la farà dipingere, et abellire»), che da lì a poco si tradusse negli affreschi sulla facciata eseguiti da Michelangelo Cinganelli.

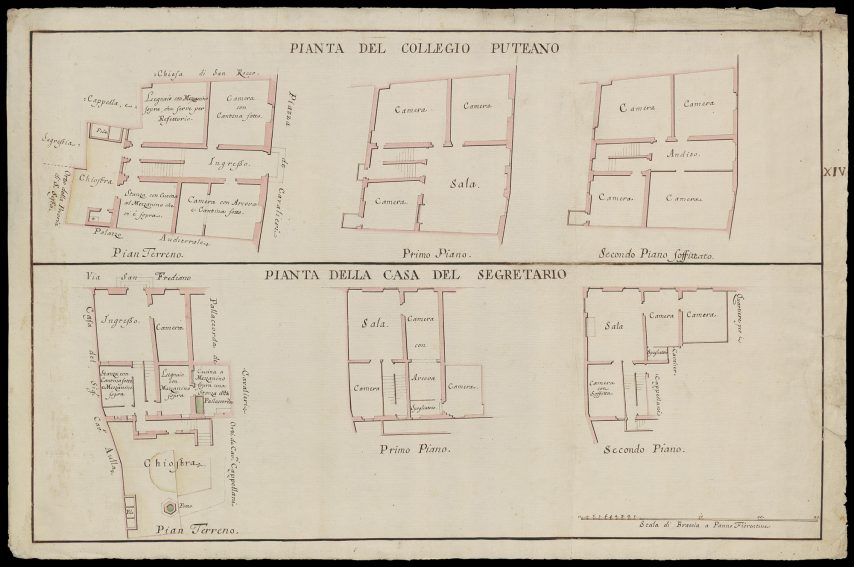

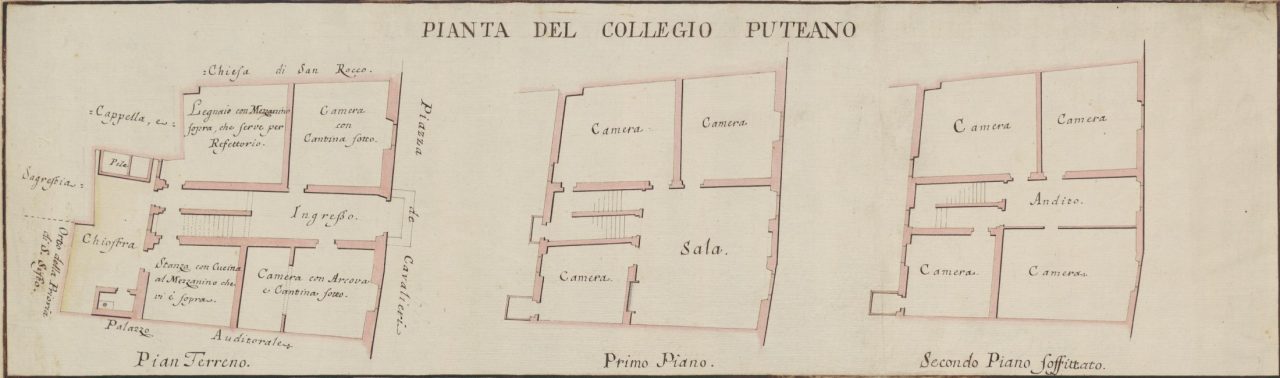

Nel giro di breve tempo gli allievi divennero prima sei e poi sette: il numero massimo (quasi sempre raggiunto negli anni successivi) previsto dalle Constitutiones, che avrebbero regolato senza soluzione di continuità i primi due secoli di vita dell’istituzione. I posti all’interno del collegio erano contrassegnati da una lettera alfabetica, da A fino a G, che individuava anche la camera del singolo scolaro. Una pianta di metà Settecento ci permette di riconoscere con buona probabilità i sette ambienti destinati agli allevi tra il secondo e il primo piano, dove si apriva anche un’ampia sala comune. Nel piano terra, invece, trovavano spazio il refettorio e la cucina, quest’ultima ricavata «al mezzanino che vi è sopra» una terza stanza, secondo il disegno attribuito a Giovanni Michele Piazzini. È possibile che le altre due «camere» del pianterreno fossero destinate al personale del collegio: le costituzioni di Dal Pozzo lasciavano agli scolari la possibilità di prendere «una, o due persone» che cucinassero e si occupassero delle spese e del mobilio in comune. Si può altresì ipotizzare che la «camera con arcova» fosse utilizzata dal rettore, anche se è poco probabile che questo avvenisse finché l’incarico era assegnato per elezione a uno dei sette scolari puteanisti. Nel retro si apriva una chiostra (ancora oggi presente), separata dall’orto della vicina San Sisto. Nei seminterrati verso la piazza avevano sede le cantine.

Nel 1751, con la riorganizzazione lorenese delle fabbriche dei Cavalieri, fu avanzata la proposta di spostare l’istituzione puteana in Via San Frediano, per annettere l’edificio alla confinante ‘seconda casa’ e lasciare la piena giurisdizione della piazza all’Ordine, ma la vicenda non ebbe seguito. Con l’arrivo delle armate napoleoniche in Italia nel 1796 e gli scompigli che ne susseguirono, gli scolari si ridussero sempre più fino al 1802, quando gli ultimi due rimasti si addottorarono. Poi, tra il 1802 e il 1808, il Collegio rimase praticamente chiuso e riaprì nel gennaio 1809 per ordine del governatore francese Jacques François de Menou, con alcuni cambiamenti nell’ordinamento e nell’amministrazione. Ma soprattutto, nel 1810 l’Ordine di Santo Stefano fu sciolto e le sue proprietà passarono al Demanio, tra cui anche lo stabile in cui era ospitato il Collegio, il quale però entro breve tempo dovette essere acquisito dall’istituzione puteana stessa, dal momento che figura di piena proprietà di questa nell’inventario patrimoniale del 1892. In ogni caso, così ristrutturata, l’istituzione puteana continuò ad accogliere nell’edificio allievi per tutto l’Ottocento, fino a quando nel 1925 fu costretta a chiudere di nuovo per mancanza di rendite.

In questo arco di tempo, un nuovo regolamento del 1886 (che ammodernava, ma non snaturava le Constitutiones del fondatore) ribadiva l’obbligo per l’allievo di presentarsi il 1° novembre in collegio, risiedervi e qui consumare i pasti. Il mobilio della camera, che nel Sei-Settecento gli scolari si procuravano da soli con i soldi della borsa, agli inizi del XIX secolo veniva acquisito stabilmente dall’istituzione, la quale tra i suoi dipendenti contava ora formalmente un cuoco e un cameriere, come registrano gli statuti ottocenteschi, nominati dal rettore, approvati dall’arcivescovo e stipendiati dalla Pia Casa di Misericordia. La disciplina era tendenzialmente molto rigida ed era compito del rettore, non più scelto fra gli allievi (di solito un sacerdote toscano), vigilare sulla condotta morale ed accademica dei borsisti e sul rispetto delle regole interne, tra cui vi era il permesso di uscire solo in orari stabiliti e il divieto di partecipare a giochi, anche in pubblica piazza.

Chiuso da appena cinque anni, l’edificio fu ben presto coinvolto nei piani di espansione della Scuola Normale promossi da Giovanni Gentile. Dopo rapidi lavori di ristrutturazione e con l’entrata in vigore di un’apposita convenzione stipulata nel novembre 1930, nello stabile furono ricavate due sezioni, con accessi separati: la B, a cui afferivano quindici allievi normalisti di Lettere e Scienze, era ospitata nel Palazzo Puteano vero e proprio, mentre le camere dei sette allievi piemontesi (la sezione A) furono collocate sopra San Rocco, nella porzione dell’edificio che fa angolo con ‘via San Sisto’ (attuale Via Corsica). L’accordo fu particolarmente utile considerato che i lavori di ampliamento dell’originario corpo vasariano resero il Palazzo della Carovana impraticabile fino all’inaugurazione nel dicembre 1932. Il quadro, però, sarebbe mutato di nuovo a un anno dalla convenzione.

Nel 1931, infatti, fu fondato il Collegio giuridico ‘Mussolini’, pensionato legato alla Scuola di Scienze corporative aperta presso l’ateneo pisano nel 1928 per iniziativa di Salvatore Bottai. A seguito di un accordo tra il rettore Armando Carlini e Gentile, l’edificio fu dato in gestione alla Scuola Normale e il 19 novembre del 1932, con i normalisti rientrati nella Carovana rinnovata, Carlini, inaugurando l’anno accademico, poté proclamare «si è costituito stabilmente nei locali dell’antico Puteano il Collegio Corporativo (che il Duce ha consentito sia intitolato al suo nome)». Lì rimase fin quando la guerra e la faticosa ricostruzione, viste le difficoltà economiche sempre maggiori dell’ateneo, non ne decretarono nel 1948 la chiusura. Il Collegio giuridico, nel frattempo, su proposta di Luigi Russo, diventato direttore della Scuola nel 1944 a seguito dell’arrivo degli angloamericani a Pisa, aveva cambiato nome in Collegio Mazzini.

Già nel 1940 alcuni lavori, finalizzati ad ampliare il Collegio Mussolini, avevano messo in comunicazione stabile il Collegio Puteano con l’edificio adiacente, creando di fatto un’unica entità abitativa. Questa integrazione si mantenne anche nel secondo dopoguerra: infatti, quando nel 1951 fu aperto nel Palazzo dell’Università il Collegio Pacinotti per le Scienze applicate (Agraria, Ingegneria, Economia e Commercio), questo occupò anche i locali del Puteano. La divisione tra il Puteano e le altre due case del fronte ovest venne ripristinata parzialmente nel 1975, quando il primo fu utilizzato dall’Opera Universitaria (poi Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) per ricavarci camere per studenti, mentre nelle altre due strutture l’Università di Pisa aprì prima l’Istituto di Matematica e poi vi trasferì il Dipartimento di Diritto Pubblico. Il secondo piano di queste, isolato dagli altri due, era però in uso al DSU e ancora collegato agli ambienti del Collegio Puteano. Solo nel 1996-97, con l’uscita del DSU, il quale «non potendo disporre delle ingenti risorse necessarie ad una ristrutturazione dell’edificio […], aveva già in parte dovuto mantenere inutilizzati alcuni locali dell’immobile causa la loro inagibilità», il Collegio Puteano ha riacquisito la sua fisionomia originaria. Se il Dipartimento di Diritto Pubblico ha potuto occupare tutti i piani delle prime due case del fronte ovest, la casa affittata a Dal Pozzo, infatti, ripristinati i muri divisori, secondo una convenzione firmata nel 1997 è stata data in cessione alla Scuola Normale la quale, dopo ampi lavori di ristrutturazione, vi ha aperto la propria foresteria e l’accesso al Centro di Ricerca Matematica Ennio de Giorgi, il cui sviluppo prosegue nei due piani sopra l’oratorio di San Rocco.

Collegio Puteano

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.