Fasi costruttive

L’edificio del Collegio Puteano, a quattro piani (compreso il seminterrato), misura in altezza circa 14 metri; la facciata è leggermente curvilinea, con copertura a capanna fortemente aggettante.

Fu costruito fra il 1594 e il 1598, sul lato sud ovest di Piazza dei Cavalieri, in seno a un più ampio progetto edilizio che prevedeva anche la fabbrica di altri due edifici identici (la ‘prima’ e la ‘seconda’ casa, oggi accorpati nel Palazzo dell’Università), secondo una soluzione di case a schiera, in aderenza a sud con il Palazzo dei Priori (ora dei Dodici), e a nord con la chiesetta di San Rocco (anch’essa poi inglobata nella struttura all’inizio del Seicento). L’intervento, che di fatto chiudeva lo spazio urbano connotandolo come un’enclave ad uso principalmente dell’Ordine di Santo Stefano, era stato promosso su commissione degli stessi Cavalieri, con il contributo della Compagnia di San Rocco e l’approvazione del granduca Ferdinando I de’ Medici. Per la sua esecuzione fu necessario distruggere (o forse inglobare) un più vecchio edificio, di piccole dimensioni e poco sviluppato in altezza, posto accanto a San Rocco, che occupava un’area forse non più estesa di quella che sarebbe andato a occupare lo stesso Collegio Puteano.

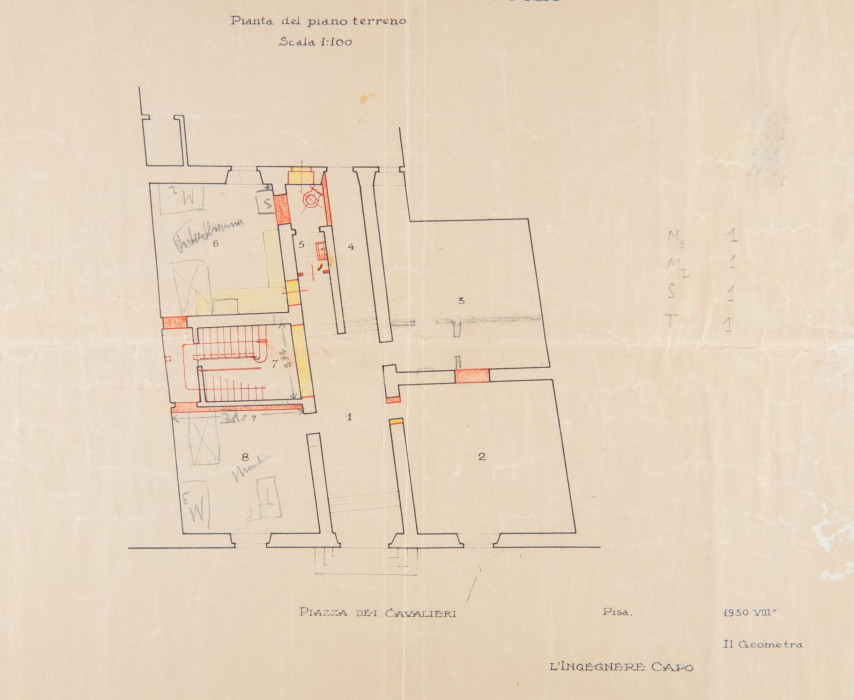

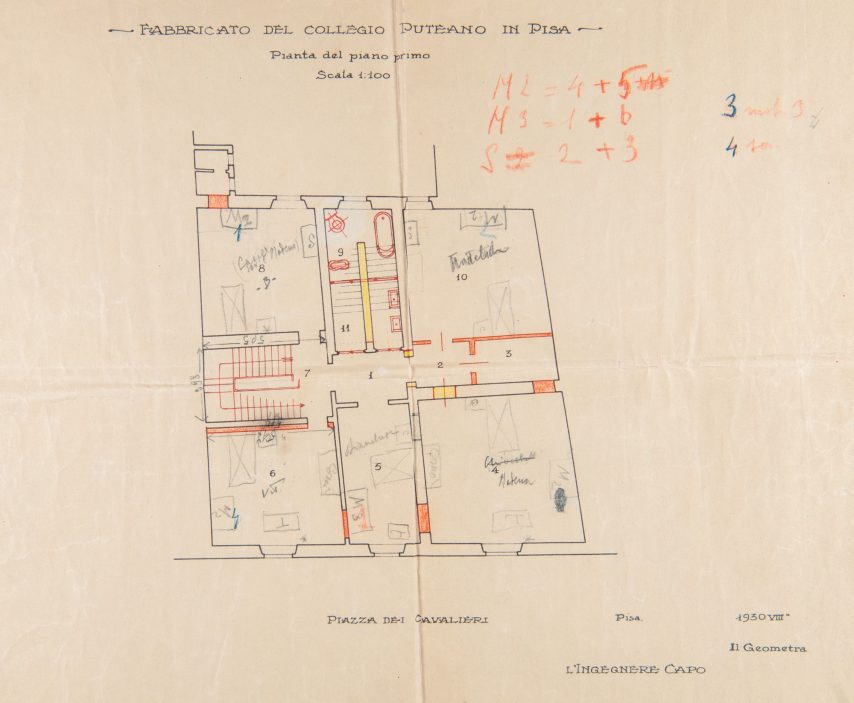

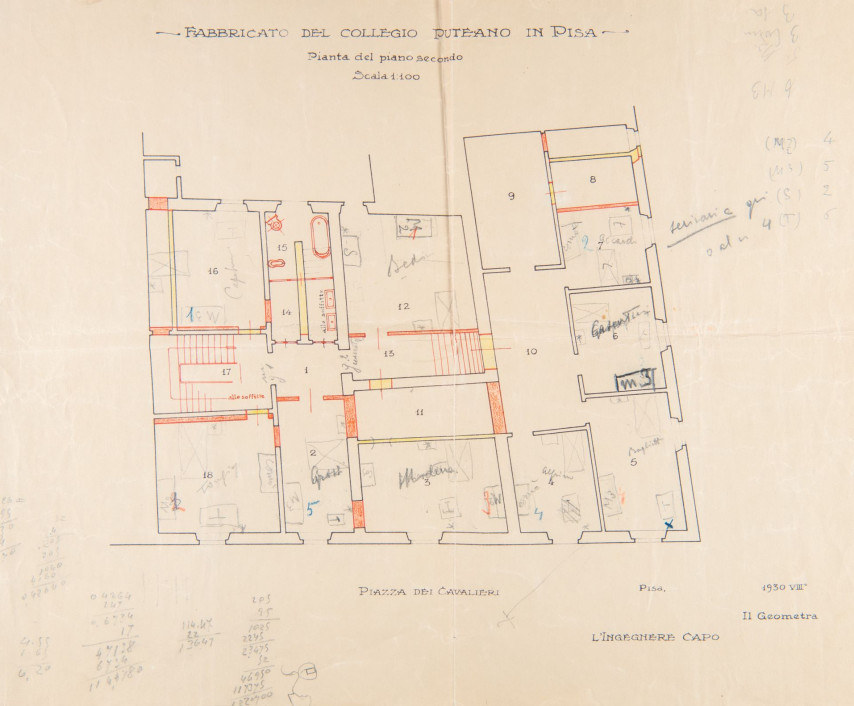

Questo condivise inizialmente lo schema planimetrico, elegante e semplice, comune alle altre due case: a pianterreno, un andito centrale («ingresso») aveva la funzione di elemento distributivo per le stanze laterali e per il cortiletto («chiostra») di pertinenza, collocato nella parte retrostante dell’edificio, dotato di pozzo privato e confinante con gli orti di San Sisto. L’andito permetteva inoltre di accedere a una scala a doppia rampa, posizionata in fondo al corridoio, da cui si saliva al piano nobile. Non sappiamo se fossero state nel frattempo introdotte modifiche per adeguare la struttura alla nuova funzione educativa che venne ad assolvere l’edificio dal 1605, ma stando alla pianta realizzata da Giovanni Michele Piazzini, al primo piano nel 1751 si trovava un’ampia sala affacciata con due finestre sulla piazza, che permetteva di accedere in tre camere e di salire ancora al piano superiore, occupato da un andito e altre quattro camere. Seguirono, negli anni immediatamente successivi a questo rilevamento grafico, alcuni interventi di manutenzione, tra i quali l’imbiancatura di sei stanze e delle scale, compresi i «suoi fregi», e il rinnovo della cucina cambiando la posizione del camino, che prima «corrispondeva dentro nel muro dove [h]anno fatta la libreria dell’illustrissimo signore auditore»: la carica istituzionale dell’Ordine, che aveva trovato alloggio nelle due case attigue, oggi corrispondenti al Palazzo dell’Università.

Questa struttura dovette rimanere grossomodo invariata fino al 1810, quando l’edificio fu collegato alle stanze sopra la chiesa di San Rocco. L’integrazione dell’ultimo piano di questa composita struttura confraternale con il Collegio Puteano è evidente in alcune piante del 1930 ancora conservate nel Centro Archivistico della Scuola Normale, che possono essere riferite all’intervento di Giovanni Girometti (1885-1955), in quel momento attivo anche nell’ampliamento del Palazzo della Carovana e ingegnere capo della Prima Sezione dell’Ufficio di Pisa del Corpo Reale del Genio Civile. Stravolgendo l’ordine precedente, fu in questa occasione modificata la posizione delle scale, che furono spostate sul lato sud ortogonalmente all’atrio del palazzo, ritagliando lo spazio a piano terra da quella che nella pianta di Piazzini era la «camera con arcova», affacciata sulla piazza, e al piano nobile dall’ampia sala, già citata. Per assicurare l’illuminazione delle sue rampe fu aperto un nuovo lucernario. Ma fu soprattutto lo schema distributivo in infilata a venire dismesso con questo intervento, a favore di un sistema più comodo costruito sulla base di corridoi ed anditi, grazie ai quali si poteva ora accedere, nei vari livelli, a stanze di medie dimensioni, ricavate dai grandi ambienti originari. Di questi pochi sono sopravvissuti nella loro confermazione tardo-cinquecentesca, tra i quali, al piano terra, l’ampia sala oggi indicata come ‘Sala Conferenze’.

Poco dopo questi lavori, condotti in grandissima fretta per poter assolvere quanto prima alle rinnovate finalità istituzionali, altri interventi vennero operati già nel 1940 per mettere in comunicazione il Collegio Puteano con l’edificio adiacente, l’attuale Palazzo dell’Università, creando di fatto un’unica entità abitativa destinata al Collegio Mussolini, istituito in quel periodo. Tutto questo spazio, negli anni dopo la Seconda guerra mondiale, rimarrà in uso al Collegio Pacinotti, fondato nel 1951, la cui sala mensa si estendeva trasversalmente alle due originarie strutture e, attraverso un nuovo ampliamento vetrato realizzato appositamente, coinvolgeva anche le loro chiostre.

Dopo progressive riorganizzazioni interne, alla fine degli anni Novanta il Collegio Puteano è tornato alla sua fisionomia originaria, diventando oggetto, con il passaggio alla Scuola Normale, di un ampio ammodernamento ad opera di Albertino Linciano: intervento che ha comportato, fra l’altro, l’aggiunta di un nuovo corpo edilizio esterno per il contenimento dell’ascensore. La ristrutturazione dell’architetto ha permesso il ripristino della primitiva separazione tra gli edifici del Collegio, dell’attuale Palazzo dell’Università e dell’oratorio di San Rocco, i cui ambienti superiori sono stati inglobati nel Collegio stesso e oggi sono sede del Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi.

Collegio Puteano

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.