Campanile

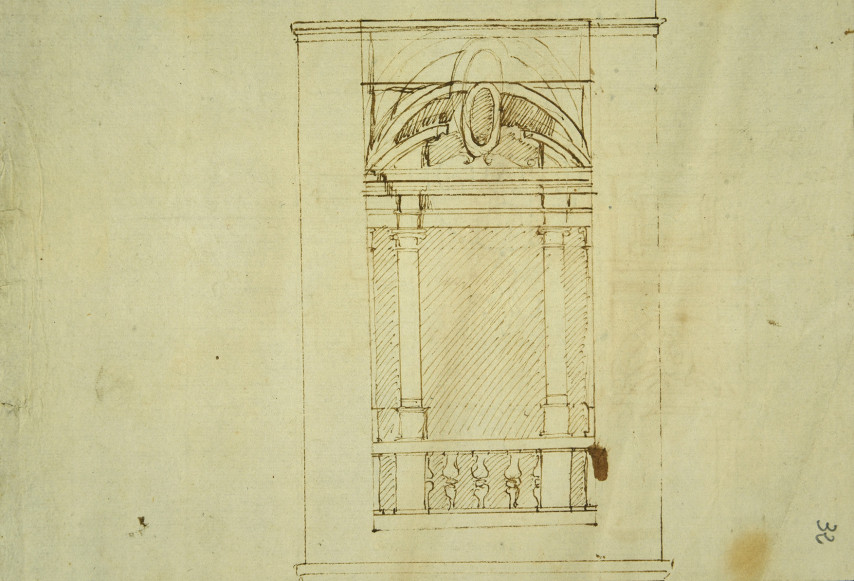

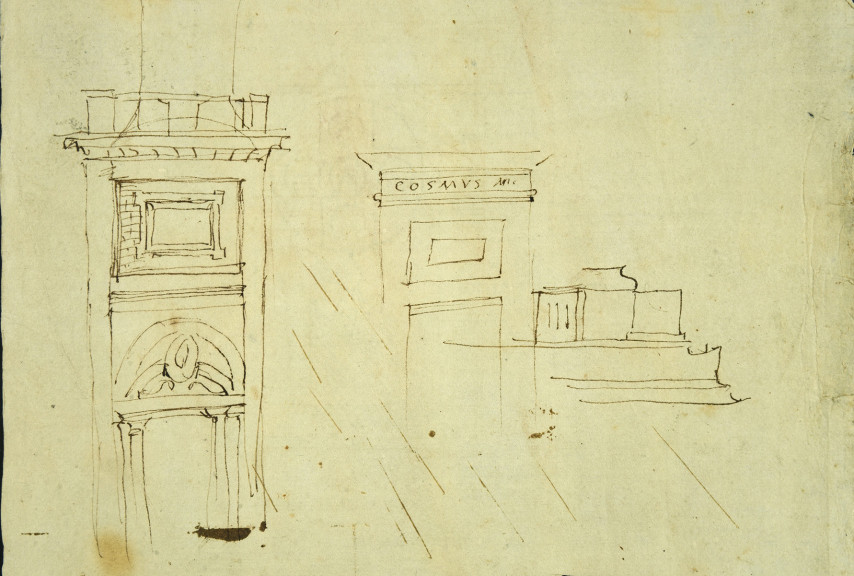

Come ogni altra componente della chiesa dei Cavalieri, anche il campanile, che vediamo oggi in forme riadattate nel corso dei secoli, fu in origine progettato da Giorgio Vasari, che cercò di renderlo affine, sul piano formale, alla facciata dell’edificio, da lui stesso concepita. Alcuni disegni custoditi presso l’Archivio di Stato di Firenze documentano l’assetto e le fasi di gestazione di questo importante annesso architettonico, mostrandone lo sviluppo in altezza a partire da una balaustrina sormontata da esili colonne ioniche (provenienti dal coro di Santa Maria del Fiore a Firenze) e da un doppio timpano arcuato (simile a quello già utilizzato per il portale di ingresso in facciata), il tutto incorniciato da pilastri angolari e coronato alla sommità dalla cella campanaria coperta a spiovente, con quattro vani circolari – uno per lato – pensati per ospitare «le mostre de l’ore visibili da tutte quattro le parti del campanile per maggior comodità della città potendosi vedere da per tutto». Il ricorso a materiali diversi, già suggerito da uno dei fogli fiorentini, accentuava, inoltre, il contrasto cromatico – in parte ancora rilevabile – tra le strutture portanti e gli inserti lavorati in marmo bianco alternato al macigno grigio di Golfolina.

Innestata sulla destra del corpo di fabbrica principale, la torre campanaria era ancora in piena costruzione quando, il 21 dicembre 1569, la chiesa fu consacrata e inaugurata con cerimonia solenne, tanto che Vasari ordinò che «il canpanile per ora si cuopra alla salvatica, che il suo finimento sua altezza se ne risolverà, non c’essendo canpane fatte». Nel 1570 la lavorazione delle facce esterne fu infine assegnata dall’aretino, di comune accordo con il suo referente locale, Davide Fortini, a Giovanni Fancelli detto Nanni di Stocco, che si impegnava a condurle a termine nel lasso di dieci mesi per la cifra irrisoria di soli 400 scudi e secondo i disegni, più volte cambiati in corso d’opera, forniti da Vasari. Ben presto però, la stima a ribasso che aveva consentito allo scalpellino di accaparrarsi l’incarico fu oggetto di un inevitabile contenzioso con il Consiglio dell’Ordine, dal momento che, dopo la firma dei patti e le continue modifiche progettuali, Fancelli chiese una rimodulazione dei costi, che a seguito di una perizia tecnica appositamente disposta risultarono essere tre volte maggiorati rispetto alla stima contrattuale. L’accordo si risolse infine con un ricalcitrante versamento di altri 200 scudi da parte della Religione, messa alle strette dal timore che il lavoro rimanesse incompiuto, e il cantiere si chiuse nel 1572 (senza le mostre di orologio originariamente previste). Intanto, nel novembre del 1571 Vasari era stato chiamato a rispondere dell’accaduto, colpevole di non aver supervisionato in maniera appropriata la stipula degli accordi. A fronte del malcontento manifestato dal Consiglio stefaniano l’architetto si giustificò però sostenendo che i 400 scudi menzionati nella scrittura privata siglata da Fancelli erano da intendere come versamento «a buon conto, perché ognuno conosceva che ci è lavoro per molto di più».

Il progetto vasariano tornò attuale allo scadere del Seicento. Intorno al 1678 l’orologio di piazza era infatti stato alloggiato alla sommità della facciata della chiesa, ma il timore che le continue operazioni a lume di candela necessarie al suo funzionamento potessero generare incendi portò ad attenzionare con rinnovato interesse la prima proposta dell’aretino, che «haveva destinato di porre un oriolo sopra il campanile di essa et a tale effetto vi sono fabbricati alcuni occhi, ne quali deve vedersi la mostra di detto oriolo». In particolare, continuava nel 1682 l’auditore Ferrante Capponi (secondo quanto riportava Benedetto Baldinotti, cavaliere e commissario del convento stefaniano, in una missiva): «stimerei che fusse perciò bene levare detto oriolo da detta facciata e collocarlo sopra detto campanile». Con una contestuale riduzione da quattro a due delle mostre cinquecentesche, lo stesso anno il parere venne accolto e il meccanismo fu spostato nella torre vasariana, dove rimase fino al 1696, per essere poi definitivamente alloggiato nel Palazzo dell’Orologio.

Nel 1691 nuovi interventi di restauro sulla torre vasariana videro coinvolto Giovanni Battista Foggini, che entro il 1693 procedette alla sostituzione delle balaustre e di altri elementi decorativi e al rinforzo statico delle murature. Lo stato precario di queste ultime rese necessari nei secoli a venire ulteriori lavori di consolidamento e la sostituzione di alcune componenti, come la catena, la balaustrata in pietra di Golfolina, le finestrature e il cornicione: un’operazione su ampia scala, studiata dagli ingegneri Giuseppe Caluri e Stefano e Ferdinando Piazzini, che interessò tra il 1826 e il 1828 l’intera struttura, andando a modificare in maniera evidente anche gli equilibri coloristici preesistenti, ancora documentati da un’acquaforte databile alla prima metà del Settecento.

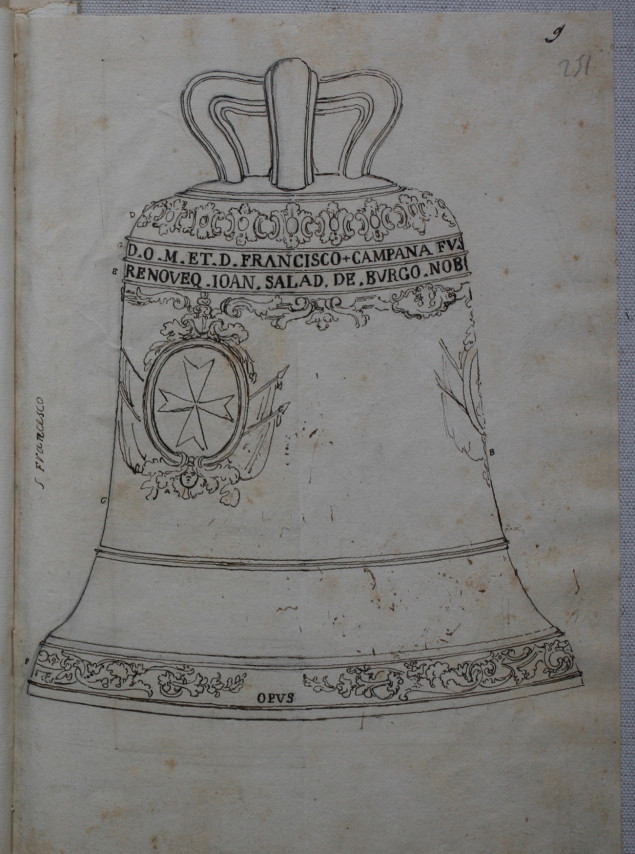

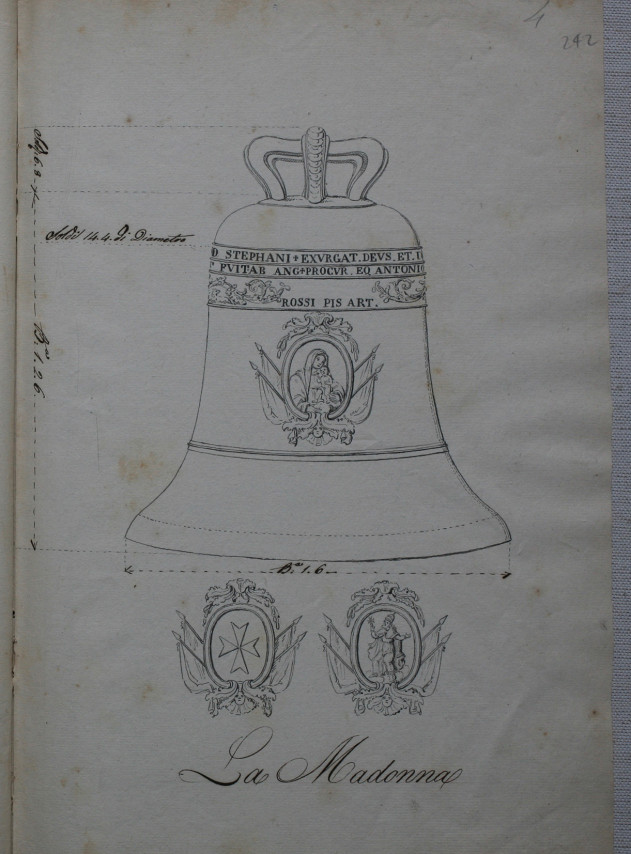

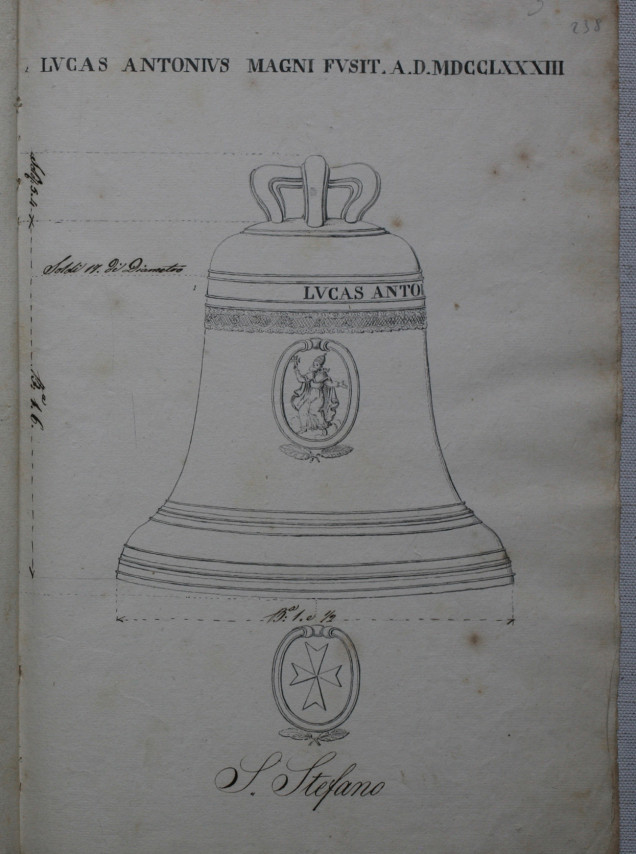

Nel 1827 furono inoltre rifuse e ricollocate quattro campane, realizzate dal fonditore Sante Gualandi e associate a una quinta, la maggiore, dedicata a san Francesco e tuttora in loco, realizzata dal fonditore Angelo Rossi nel 1751 a seguito della rottura di quella più antica, «fusa da un certo Vincenzo Possanti pisano nell’anno 1576». Come ben ricostruibile dai documenti, le altre campane settecentesche, fuse da Gualandi ma riprodotte in una serie di disegni conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa, erano invece rispettivamente quelle «dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, […] fusa da Angiolo Simone Rossi nell’anno 1750», recante decorazioni con bandiere e con le figure della Vergine e del Crocifisso; ‘di santo Stefano’, «fusa da Luca Antonio Magni nel 1783»; ‘della Madonna’, «fusa dal Rossi pisano nel 1765»; e infine «la campanella», descritta come priva di «invenzioni, né ornati, né emblemi, né figure, né stemmi, né epoche».

La manutenzione del campanile è registrata periodicamente anche nei documenti novecenteschi custoditi presso l’Archivio della Soprintendenza di Pisa e Livorno, in particolare a seguito del parziale danneggiamento della torre nel corso dei bombardamenti bellici del luglio 1944, che causarono il crollo della cuspide e a cui si pose rimedio nell’arco dei due anni successivi. Restauri del tetto e del campanile sono infine attestati nel biennio 1976-1977, quando si dovettero risarcire alcune parti deteriorate dopo essere state colpite da un fulmine nel 1975, ma le attività conservative si sono protratte senza sosta anche in tempi più recenti, fino almeno al 2005.

Santo Stefano dei Cavalieri

Scheda PrincipaleMedia gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.