Sviluppo tardo antico e medievale

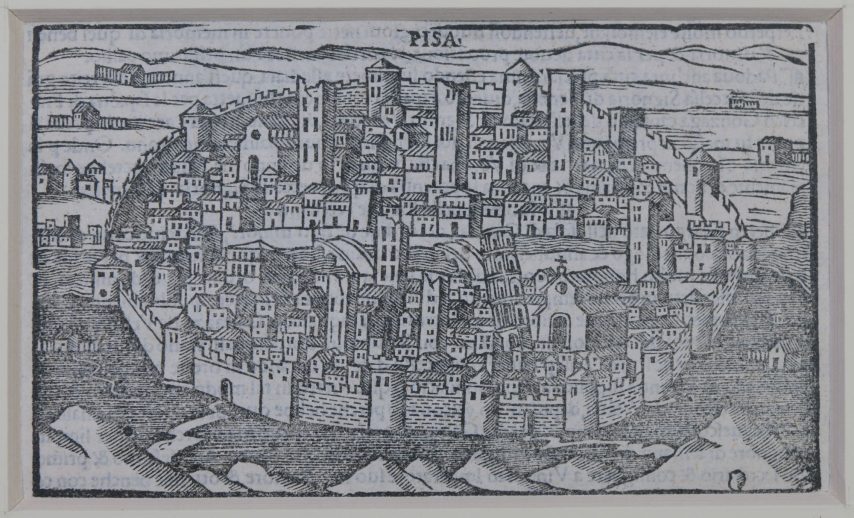

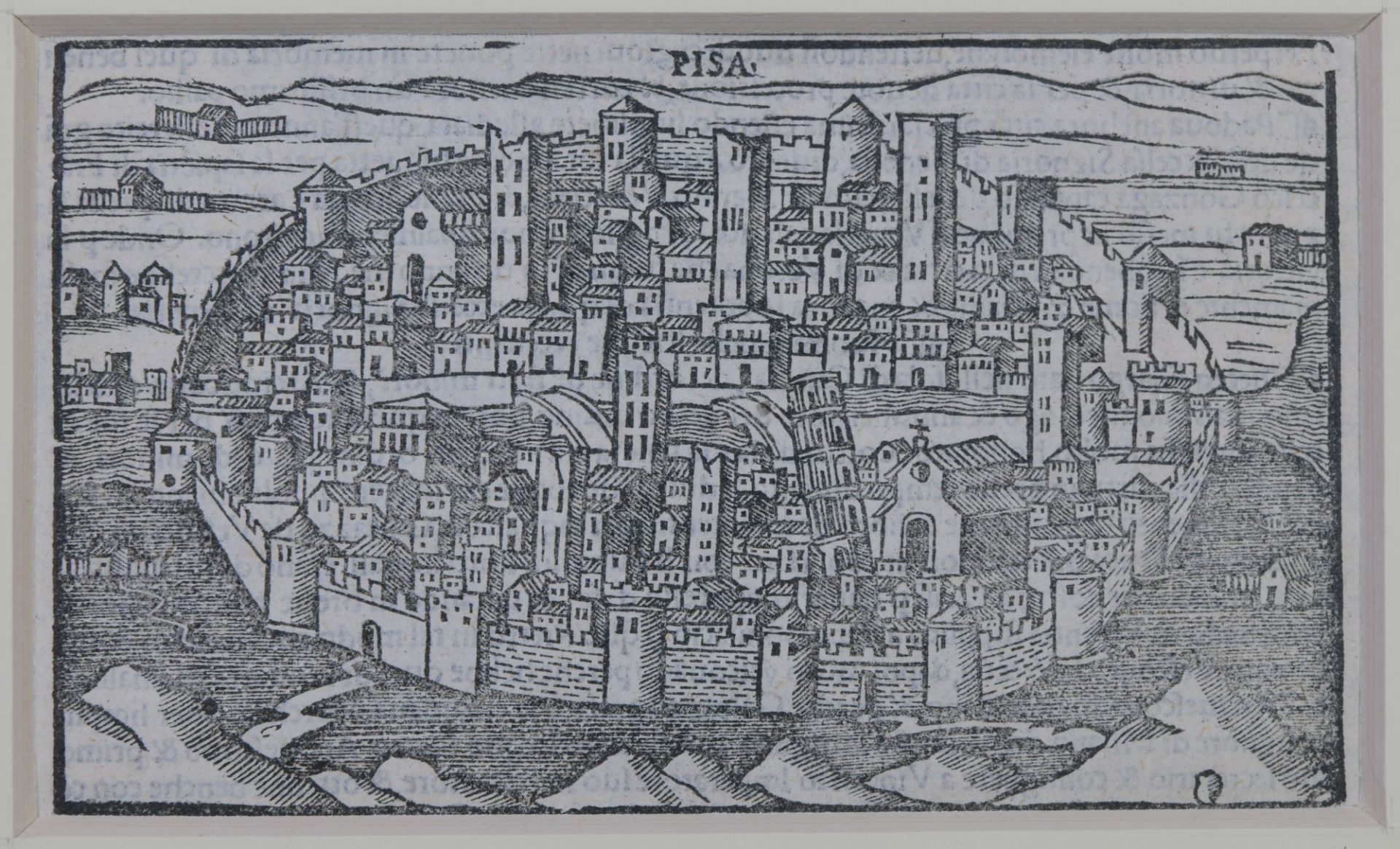

Per ricostruire l’aspetto dell’antenata di Piazza dei Cavalieri, l’area urbana detta «delle Sette Vie» (con un problematico riferimento alla molteplicità dei suoi accessi), o Piazza «del Popolo» o «degli Anziani», dobbiamo affidarci alle fonti scritte, ai resti architettonici inglobati in edifici successivi e ai dati degli scavi archeologici di emergenza eseguiti a vario titolo nella piazza e nelle vie limitrofe (sei campagne, dal 1961 al 2021).

Se nessun ritrovamento archeologico ha confermato le ipotesi, ormai datate, che la piazza insista sull’antico teatro o foro cittadino, è invece emersa con certezza dagli scavi (in particolare del 1993) una frequentazione a partire almeno dal VII secolo a.C. Il confronto dei resti di strutture in blocchi di panchina (una roccia carbonatica) e dei depositi di fondazione con le evidenze della vicina Via Sant’Apollonia (subito a est dell’attuale isolato del Palazzo della Carovana), ha permesso di ipotizzare la presenza di un santuario attivo per tutta l’età ellenistica. Più limitate sono le informazioni relative all’epoca romana: il santuario in questione fu abbandonato nel corso del I secolo a.C., e i ritrovamenti di alcune statue ornamentali descritte nel 1993 da Lucia Faedo, così come quelli, più recenti, del giardino di San Sisto suggeriscono la presenza di domus (abitazioni) tra le attuali Via Paoli e Via Ulisse Dini. L’odierna piazza insisterebbe dunque su un quartiere residenziale di età romana, e non su strutture pubbliche come un teatro o il foro cittadino.

Gli scavi hanno inoltre messo in luce le fasi medievali della piazza e delle zone limitrofe. Una sicura riurbanizzazione avviene infatti a partire dal VII-VIII secolo d.C., allorché nell’area si lavorano i metalli (in particolare il ferro): ne sono prova le scorie ferrose, vero elemento caratterizzante degli strati alto-medievali, rinvenute in grandi quantità. A partire dalla fine del X-inizio dell’XI secolo appaiono anche le strutture produttive con alzati in pietra legate a queste attività, rilevate di fronte alla facciata e lungo il lato meridionale dell’attuale chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri. L’area però assume presto ulteriori funzioni: residenziale, con la costruzione di case-torri; religiosa, con le chiese di San Pietro in Cortevecchia e San Sebastiano alle Fabbriche maggiori, documentate rispettivamente dal 1027 e dal 1074; e pubblica, con l’attestazione del toponimo ‘Cortevecchia’ associato a una sede del potere politico. La densificazione dell’abitato non si ferma con i fenomeni esondativi di XI secolo, che lasciano nell’area caratteristici depositi argillosi, e i cantieri edilizi proseguono fino al XIV secolo, quando assistiamo però a un fenomeno solo apparentemente opposto: la demolizione di varie case-torri attestate sulla piazza.

Resta da definire a quando si data la destinazione di quest’area a spazio pubblico, e quanto era estesa la piazza nel Medioevo. I recenti saggi di approfondimento archeologico hanno tutti confermato la presenza di edifici, datati tra il X e il XIV secolo, al di sotto della pavimentazione attuale, e situati:

- nell’angolo nord-est della piazza, tra la Torre della Fame e il Palazzo degli Anziani

- di fronte alla facciata di Santo Stefano dei Cavalieri, orientate est/ovest

- di fronte all’attuale Palazzo della Canonica

Anche le fonti scritte suggeriscono un’estensione della piazza assai più ridotta dell’attuale, dal momento che testimoniano di vari espropri e demolizioni di case tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo. Fu allora che la superficie di quest’area urbana dovette allargarsi e stabilizzarsi, con la messa in opera di una pavimentazione uniforme in laterizi disposti a spina di pesce. È forse a questi lavori, svolti sotto la signoria del conte Fazio di Donoratico, che allude la Cronica di Pisa anonima del manoscritto Roncioni dopo l’anno 1337: «lo conte Fatio, per ben guardare la cità, fecie fare molti edifici e fecie acresciere la piassa delli Ansiani».

Espropri, demolizioni e ripavimentazione sono le componenti di una vera e propria operazione urbanistica che sancisce, alla metà del Trecento, l’avvenuta affermazione del centro del potere del Comune di Popolo. Il Palazzo degli Anziani ne è il primo tassello, cui seguiranno il Palazzo del Capitano del Popolo (dal 1327), la Camera nuova del Comune (1338), e una serie di strutture annesse, in origine domus private più tardi prese in affitto o acquistate dal Comune per installarvi una pluralità di funzioni (impianto delle carceri nella Torre della Fame, alloggio dei marabesi nelle torri presso San Sebastiano, deposito della paglia destinata ai pagliericci dei detenuti, fino all’ipotetico ricovero di un leone di proprietà del Comune).

Con la costituzione del centro amministrativo del Comune di Popolo a partire dal XIII secolo, la piazza è posta al centro della vita politica cittadina: al suo spazio furono allora attribuite funzioni nuove, che le fonti scritte ci mostrano in filigrana.

L’area urbana identificata con il toponimo ‘delle Sette Vie’ fu, prima di tutto, un luogo di autorappresentazione del Comune dall’alto valore simbolico. Il 26 giugno 1314 vi si festeggiò la vittoria contro i Lucchesi con un rogo di fascine; come racconta l’anonimo autore della Cronica, nel 1362 vi passava la processione per la festa del Corpus Domini, a cui partecipavano solennemente gli Anziani, e nel 1381 il corteo festoso per l’investitura a cavaliere di Andrea Gambacorta. Nel 1383, tuttavia, il perdurare della peste (la «morìa») spinse il Comune a traslare in città le reliquie di san Guglielmo di Malavalle: dopo una prima esposizione nella Cattedrale, queste furono trasferite verso la piazza e nel Palazzo degli Anziani «con grandissima reverentia».

Accanto a queste dimostrazioni di concordia, molte furono le scene di discordia e di aspro confronto politico che ebbero come teatro la piazza: dal ben noto episodio della cattura e prigionia del conte Ugolino nel 1288, raccontato vivacemente nei Fragmenta historiae pisanae, a quello della ribellione di Ceo e Benedetto Maccaione Gualandi contro il regime del conte Fazio nel novembre 1335. In quest’ultima occasione, gli accessi alla piazza sarebbero stati addirittura chiusi ai rivoltosi.

Ancora nel 1355 Carlo IV avrebbe tentato di pacificare le lotte tra fazioni dei Raspanti e dei Bergolini, dapprima procedendo a trattative separate nelle chiese di San Pietro in Cortevecchia e San Sisto, poi radunando tutti i coinvolti sulla Piazza degli Anziani e intimando loro di convivere pacificamente. Così non fu, se qualche mese dopo la vicenda si concluse per ordine di Carlo IV su quella stessa piazza, con la decapitazione di sette membri della fazione dei Bergolini, ai piedi della scala di accesso al Palazzo degli Anziani.

Questi sono solo alcuni degli eventi più eclatanti che compaiono nelle fonti cronachistiche medievali pisane, eco dell’intensa vita politica destinata a imperniarsi sulla piazza fino alla fine del Comune.

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.