Dedica di una statua

ISegesta L8

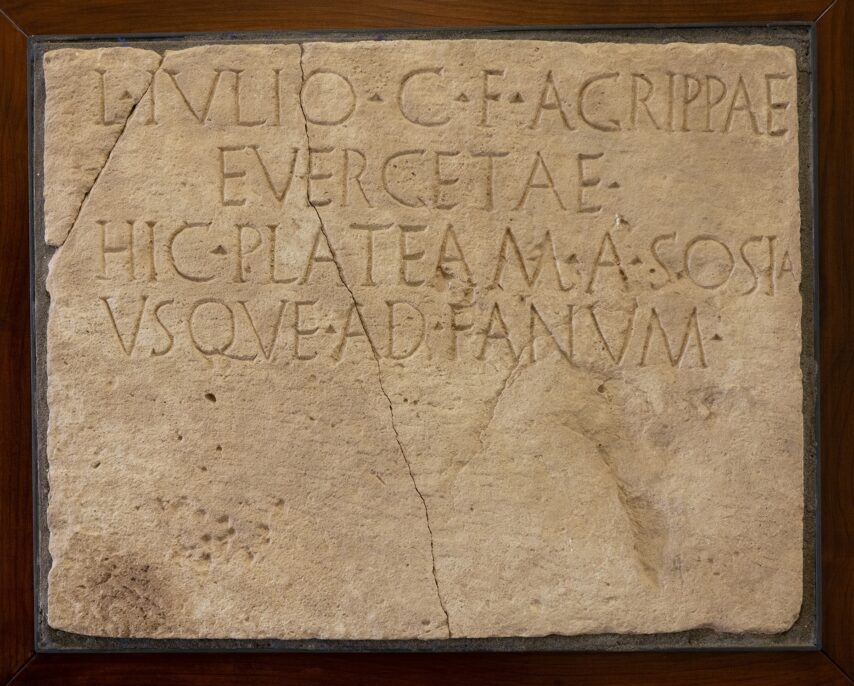

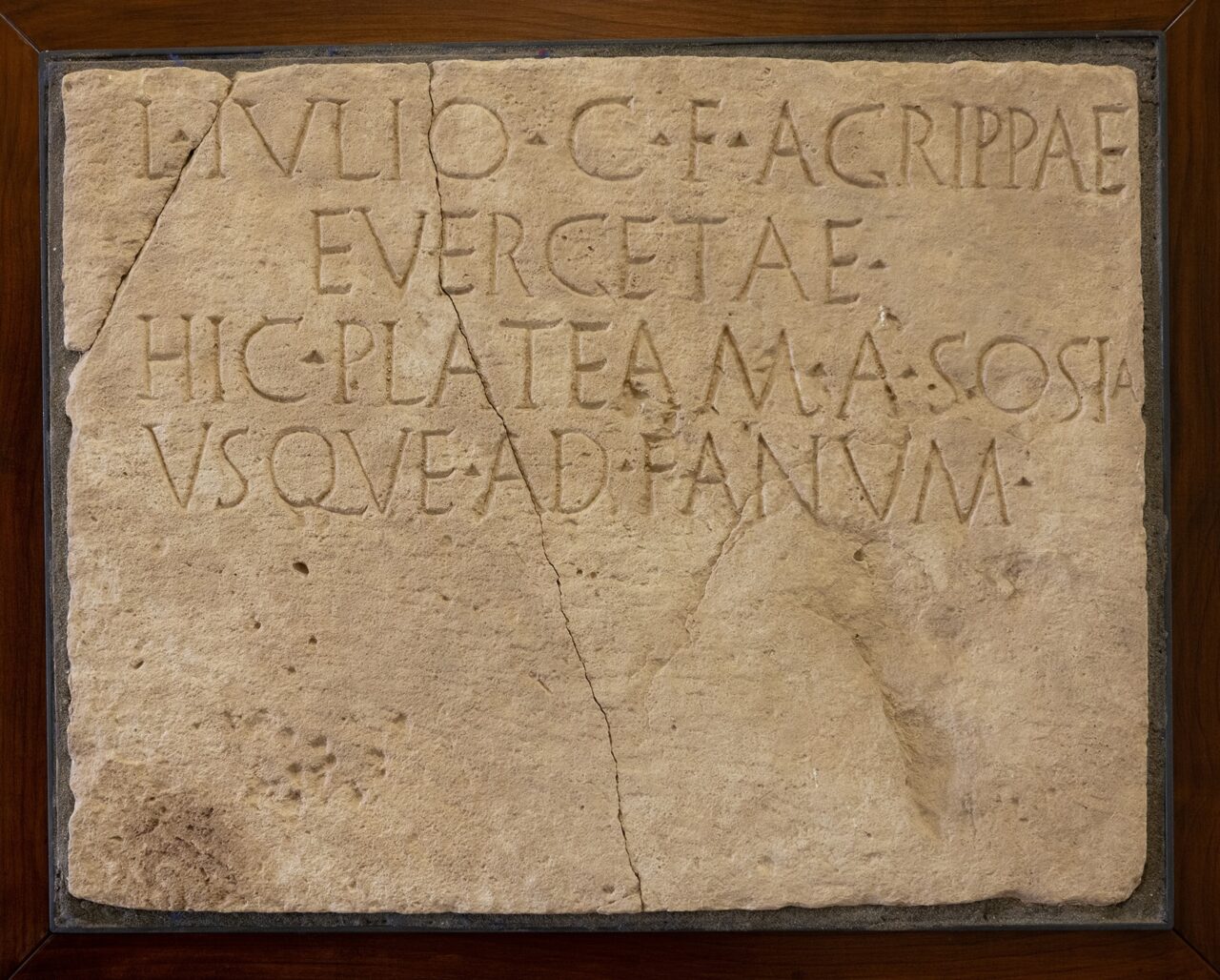

Collocato al primo piano del Palazzo della Carovana, sul lato destro del corridoio che ospita gli studi dei docenti della Classe di Lettere e Filosofia, il calco riproduce una lastra in calcarenite, rotta in tre frammenti perfettamente combacianti. La lastra fu trovata nel 1992 in uno strato di riempimento del piccolo tempio sul lato ovest dell’agorà di Segesta. Lo strato di riempimento risale all’età medievale ed è composto da materiale di spoliazione di varia provenienza. Ciò significa che non si può determinare la posizione originaria della lastra.

La lastra, in sé abbastanza sottile, poteva aver avuto una funzione pavimentale, come in tanti altri casi di iscrizioni segestane (vedi ad es. ISegesta L1 e L5-6), oppure essere affissa da qualche parte, forse in connessione con una base di statua. La presenza di una statua è infatti suggerita dalla presenza del deittico «hic» (l. 3), ‘costui’, a indicare il benefattore a cui l’iscrizione è dedicata. Sempre similmente ad altre epigrafi di Segesta, l’iscrizione segue con semplicità lo schema di presentare il nome dell’uomo onorato e poi i suoi meriti verso la comunità. Particolare enfasi viene data alla parola «euvergetae» (l. 2), isolata e centrata rispetto alle altre linee.

Questo il testo:

L(ucio) Iulio C(aii) f(ilio) Agrippae

evergetae

hic plateam a Sosi‘a’

usque ad fanum.

«A Lucius Iulius Agrippa, figlio di Gaius, benefattore. Costui (pavimentò) lo stradone che da Sosia va fino al tempio».

Il benefattore era un cittadino romano, come testimonia la formula onomastica con i tria nomina. Gli Iulii erano una gens molto diffusa in Italia e in Sicilia, così come lo è il cognomen Agrippa, specie tra l’età augustea e la fine della dinastia giulio-claudia, cioè il periodo a cui quest’iscrizione dovrebbe risalire in base alla verifica paleografica. Un Gaius Iulius figlio di Gaius (di cognomen Longus) è attestato a Segesta durante l’età augustea in due iscrizioni onorifiche, in una delle quali viene definito duumviro, cioè la massima carica municipale; è probabile che i due Iulii fossero imparentati, e Lucius fosse un fratello o forse meglio un figlio o un nipote di Gaius. Al contrario di Gaius, però, le azioni meritorie di Lucius sono state intraprese quando costui era privato cittadino e non ricopriva alcuna magistratura: di qui l’enfasi sul titolo di benefattore, con un prestito dal greco εὐεργέτης che ben testimonia la persistenza della lingua e della mentalità elleniche in età giulio-claudia.

Il medesimo discorso vale per «plateam», parola latina da cui deriva l’italiano ‘piazza’; si tratta di una forma latinizzata del greco πλατεία (lett. ‘larga’), termine con cui venivano indicate le arterie stradali nelle città ellenistiche. L’intervento di Lucius non è esplicito, ma si presuppone sensatamente che si trattò di una ripavimentazione di una strada già esistente, in un suo tratto specifico: «da Sosia fino al tempio». Sosia sembrerebbe corrispondere al nome greco di persona Sosia; il lapicida, dopo aver inciso l’intera iscrizione, pare sia tornato su questa parola per incidere, in un formato minore, l’A terminale, che forse si era dimenticato. Si può ritenere che con l’espressione «da Sosia» si indicasse o un monumento dedicato a un certo Sosia oppure l’incrocio con una via Sosia, che avrebbe preso il nome dal suo ipotetico costruttore. Non è al momento noto alcun Sosia nella prosopografia segestana, quindi tali ipotesi non possono avvalersi di ulteriori fondamenti.

Il termine finale della pavimentazione, il tempio, è di più facile comprensione, anche se non è possibile identificare l’edificio specifico. È chiaro che l’iscrizione (e con essa la statua di Lucius) stava in origine lungo la via in questione, per cui entrambi i limiti citati dal testo risultavano palesi al lettore. Oggi, tenuto conto che il luogo di ritrovamento non corrisponde a quello di esposizione originario, non è possibile ancorare il contenuto dell’epigrafe a una realtà topografica precisa.

A livello paleografico, l’iscrizione non presenta nulla di inatteso: la scrittura è simile a quella di ISegesta L1 e L5-6, anche se le lettere sono meno regolari e più accalcate tra loro; si ripropone, come in gran parte dell’epigrafia segestana in latino, il segno di interpunzione triangolare con vertice rivolto all’insù.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.