Palazzo degli Anziani

Le preesistenze medievali del Palazzo della Carovana costituivano la sede degli Anziani, la più importante magistratura cittadina istituita dopo l’ascesa al potere del Popolo pisano nel 1254. Questa sede, definita alternativamente Palazzo degli Anziani o del Popolo nelle fonti e che ospitò per alcuni periodi anche il capitano del Popolo, si affacciava sull’omonima piazza, a contrappunto del nucleo del comune tradizionale (podestarile) attestato poco più a sud presso la chiesa di Sant’Ambrogio.

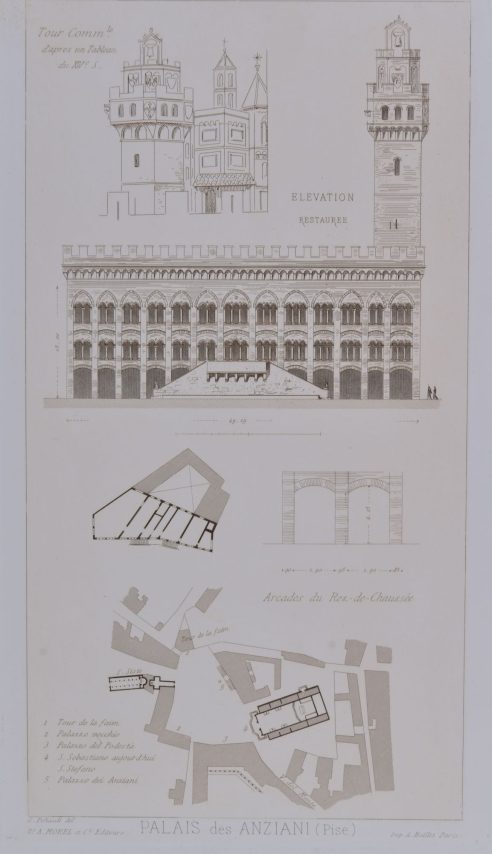

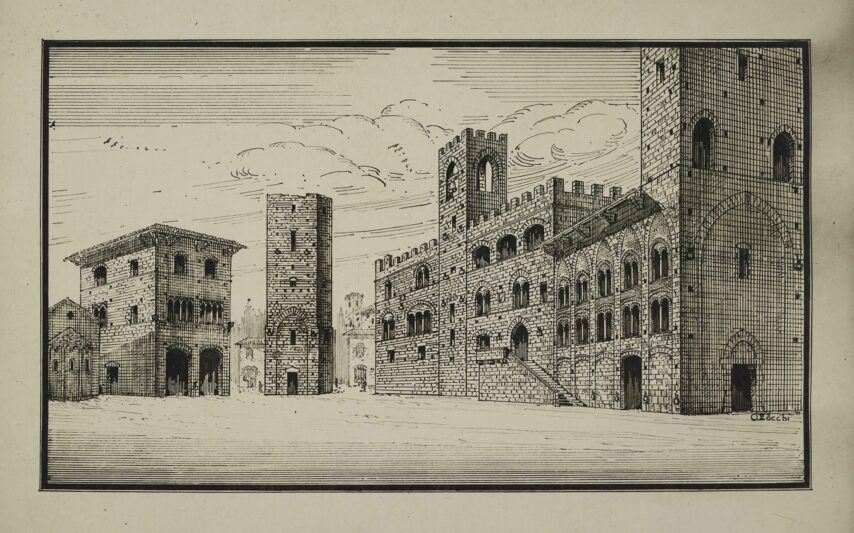

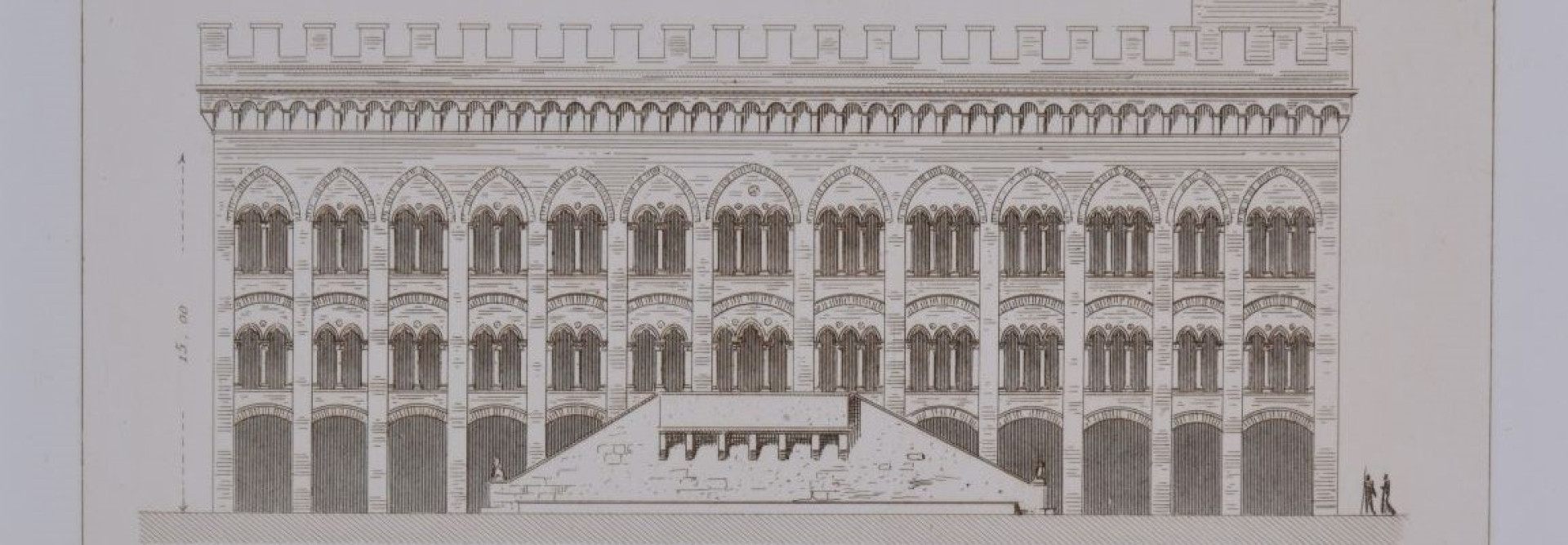

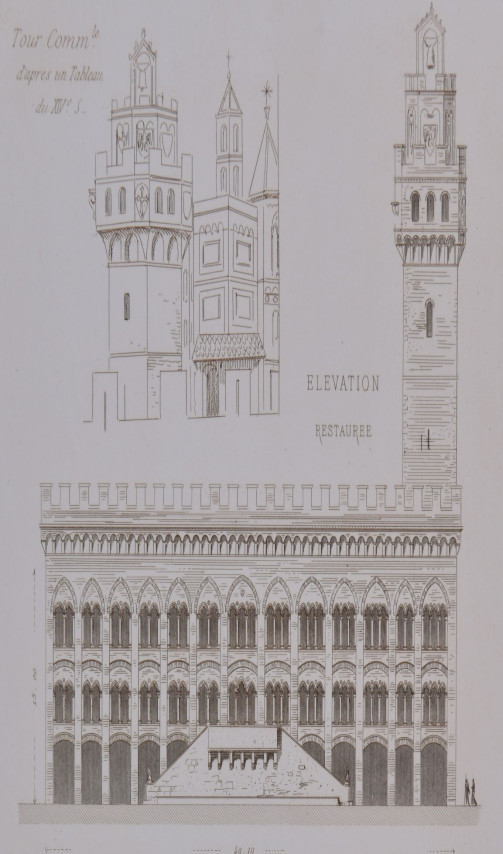

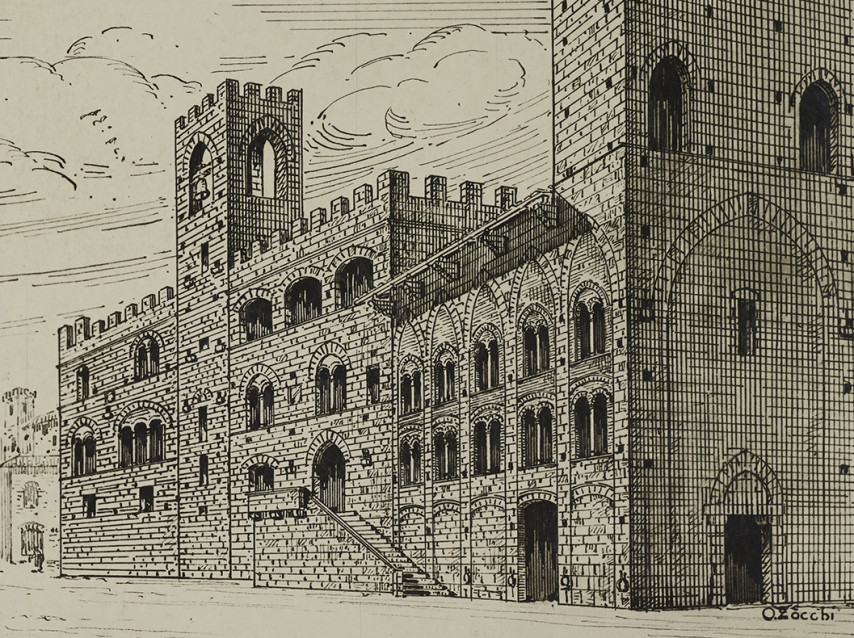

Ricostruire l’aspetto del palazzo nel Medioevo non è semplice, dal momento che non possediamo nessuna testimonianza iconografica e le ricostruzioni a stampa tardo otto-primo novecentesche disponibili (Georges Rohault de Fleury, Oreste Zocchi), per quanto suggestive, non appaiono più affidabili se consideriamo il progredire delle ricerche, basate oggi non solo su documenti pubblici (statuti comunali, provvisioni dei Savi) e cronache, ma anche sui risultati forniti dall’archeologia dell’architettura: già nel 1982 un’indagine termografica (non invasiva) realizzata sulla facciata principale del palazzo restituiva l’immagine parziale delle strutture presenti al di sotto dei più volte restaurati intonaci graffiti, permettendo a Fabio Redi di avanzare proposte inedite.

Se le fonti scritte menzionano per la prima volta un «palazzo del Popolo» pisano nel 1261 (secondo le letture di Gabriella Garzella e Mauro Ronzani), la struttura architettonica è in buona parte precedente.

Come era avvenuto per la più antica magistratura del podestà, infatti, anche gli Anziani risiedettero in un primo momento in case private, prese in affitto all’occorrenza dal Comune: ancora nel 1286 ci si proponeva di acquistare una di queste strutture nelle immediate adiacenze del palazzo, definita negli Statuti come «domum [Oddonis] Pacis de Septem Viis que conjuncta est Palatio Populi». La prima di queste abitazioni sarebbe da riconoscere nell’estremità sud-ovest dell’attuale facciata (verso la chiesa di Santo Stefano), nella struttura turriforme ad arco ogivale impostato su pilastri eretta, secondo Redi, verso la metà del XII secolo. Una seconda abitazione sarebbe sorta, all’inizio del XIII secolo, all’estremità nord-ovest dell’attuale facciata: qualificata come domus per la minore verticalità, la struttura binaria e la presenza di bifore su colonnine, i suoi resti furono riportati definitivamente in luce nel 1932.

A partire da questi due nuclei, con l’insediarsi della magistratura degli Anziani dopo la metà del XIII secolo vennero ad aggiungersi ulteriori strutture ad arco su pilastri (case-torri), dapprima semplicemente giustapposte e poi progressivamente raccordate: ad ogni fusione tra nuclei adiacenti (undici sono quelli individuati da Redi) seguì probabilmente l’uniformazione dei livelli dei solai e di circolazione. Questa tendenza all’agglomerazione, che procedette in generale dalle estremità verso il centro dell’attuale facciata, diede vita in pochi decenni a un complesso architettonico unico (l’ampliato «Palazzo del Popolo», appunto), ma che poteva essere distinto in due macro-nuclei o ali: così è almeno dal 1327, quando le fonti distinguono per la prima volta un palatium vetus Anthianorum da ristrutturare, identificabile con l’ala sud-est, mentre l’ala nord-ovest avrebbe costituito il ‘palazzo nuovo’. Dal tardo Trecento prevale nelle fonti la dicitura unica (comprensiva di entrambe le ali) di Palazzo degli Anziani.

Oltre alle strutture su pilastri affacciate direttamente sulla Piazza ed elette a linea di facciata dal progetto cinquecentesco di Giorgio Vasari, il palazzo disponeva di vari annessi nella sua parte posteriore. Negli statuti del 1286 sono attestati un cortile recintato («curtis sive claustrum») e un pozzo, che nel 1380 ci si preoccupava di ripulire. Nel 1336 avveniva l’acquisto di alcune domus con affaccio sul chiostro del Palazzo degli Anziani, al fine di garantire, oltre a maggior spazio, una zona di ‘rispetto’ intorno alla residenza. Tra le strutture annesse è da annoverarsi anche la cucina.

Scarsi sono i dati riguardo agli ambienti interni. Possiamo immaginare una pluralità di stanze per la residenza degli Anziani (dodici per bimestre) e di una parte del loro seguito, nonché sale di riunione (palmentum) e di rappresentanza (sala), come la «Sala del Popolo», in cui si svolse un consiglio prima dell’insurrezione del 1336 narrata dalla Cronica di Pisa (manoscritto roncioniano all’Archivio di Stato di Pisa), forse la stessa che veniva definita, nel 1343, «sala maggiore», e considerata da Clemente Lupi come l’armeria. È attestata inoltre la presenza di una cappella interna, o perlomeno di un altare, menzionato da un pagamento del 1340 – forse lo stesso su cui nel 1383 si tenne la seconda solenne esposizione delle reliquie di Guglielmo di Malavalle. Si tratta di poche notizie, che possono però essere integrate da quanto sappiamo sulla vita quotidiana di questi magistrati dentro all’edificio, la cui funzione principale era ospitarli ed essere la sede dei loro consigli. Talvolta però il palazzo servì anche come residenza per ambasciatori e grandi notabili, sede di culto civico e di rappresentanza del Comune. Per tutte queste ragioni l’aspetto difensivo è costantemente sottolineato dalle fonti: gli Anziani dovevano essere difesi da pressioni esterne; gli accessi al palazzo erano controllati e richiudibili completamente la notte; una campana permetteva di chiamare a raccolta la cittadinanza.

Elaborazione grafica Zaki Srl

Sulla base delle indicazioni di Virginia Grossi

Il palazzo fu oggetto di manutenzione e restauri a più riprese, anche in ragione del suo carattere composito: se ne conserva un’eco in diversi documenti dal 1286 al 1355. Una riconfigurazione seguì probabilmente l’incendio scoppiato nel 1355 nell’ala ‘nuova’ (nord-ovest), e più precisamente nella «Sala del Popolo», allorché l’imperatore Carlo IV e la consorte Anna di Świdnica vi risiedevano con il loro seguito, mentre gli Anziani «istavano nello Palagio Vechio dalato». È forse in questa occasione che il nucleo angolare nord-ovest fu accorpato alla struttura immediatamente a sud-est: gli spazi dei due corpi furono unificati in orizzontale per ottenere ambienti più ampi, e si rese dunque necessaria la posa della nuova copertura a quattro volte a crociera costolonate sul pilastro centrale cilindrico dell’attuale Sala della Colonna. L’ultimo, grande intervento di armonizzazione segnalato da Redi, anch’esso successivo alla metà del XIV secolo, sarebbe poi stata l’apertura di nuove ampie finestre al terzo solaio, lungo tutta l’ala sud-est del palazzo: esse garantivano regolarità a una facciata che doveva apparire ancor più disomogenea dopo la rimozione degli sporti lignei all’inizio del XIV secolo. Due di queste aperture sono tuttora visibili sotto la linea del tetto del fianco destro, lungo Via Consoli del Mare.

Confrontando Pisa con altre città quali Volterra, Firenze e Siena, dove negli stessi anni si erigevano palazzi del Popolo, salterà all’occhio la singolarità del palazzo pisano: nonostante l’ambizione rinascimentale, ancora condivisa da scrittori ottocenteschi, di riportarlo sotto il nome di un solo architetto (Nicola Pisano), si trattava di un edificio disomogeneo, stratificato, privo di progettualità unitaria perché non frutto di una committenza univoca. È però stato questo un carattere riconosciuto all’edilizia pubblica del Comune pisano, che generalmente scelse di riutilizzare sedi religiose o private almeno fino all’inizio del Trecento, quando furono finanziati i primi progetti ex-novo del Palazzo del Podestà e della Camera nuova del Comune.

Palazzo della Carovana

Scheda Principale- Preesistenze medievali

- Fasi costruttive

- Funzioni

- Facciata

- Interno

- Varisco, Quadri comunicanti – Jarred

- Aula Bianchi

- La collezione dei calchi epigrafici

- Le opere del Centro Pecci

- Sala della Mensa

- Gli stemmi dei cavalieri

- Sala Azzurra

- Sala del Ballatoio

- Sale della Direzione

- Scalone

- Gastini, «… e finire è cominciare»

- Maruscelli (attr.), Figura virile

- Sala degli Stemmi

- Sala della Colonna

- Cortile

Media gallery

Newsletter

Resta connesso con noi

Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri

e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.